Почему в россии строили дома из дерева. Из чего на Руси строили дома? «Весной веселит, летом холодит, осенью питает, зимой согревает»

Стоит изба, стоит без единого гвоздя. Окна узорчатые, крыльцо высокое, задорный «конек» на крыше. Изба, она - же дом, она же - произведение искусства, незамысловатого и чуждого вычурности.

Но стоит печалится изба, стоит выстуженная и опустевшая...не нужна более. Стала изба застывшим памятником, образцом деревянного зодчества. А избе нужна жизнь: чтобы печка была натоплена, детишки под лавками копошились, каши варились и пироги стряпались…

«Я жил, живал, на босу ногу топор одевал, топором подпоясывался»

Наши деды и прадеды не строили, но рубили: «срубить избу» значит построить дом. Опытному плотнику только топор в руки дать – он и сложит избу от «подклета» до крыши.

Ни пилы, ни гвоздей, ни молотка – один-одинешенек топор. Им валили деревья, им очищали их от сучьев, им обтесывали, им доски «выглаживали» будто по шнурку. Да и зачем пила? Распилишь бревно, будут концы махриться, а значит быстро впитывать влагу и гнить. А при обработке топором, наоборот, деревянные волокна уплотняются и становятся водоустойчивыми. Да, и гвозди ни к чему были: мало того, что железную поковку всегда отличала дороговизна, так у опытного мастера и без нее ни одно бревнышко не сдвинется, прилаженное крепко накрепко.

«Углы в простую чашу рублены»

Деревянная изба не нуждалась в фундаменте, сруб клали прямо на землю, иногда только подтыкали под углы дома большие камни или пни крупных деревьев. Но не обходилась русская изба без «подклета» - подпола, в котором и скот держали, и птицу, и съестные припасы хранили.

Не избяной сруб, а загляденье! Одно бревно, словно через другое пропущено, переплетено! Как же это? Отступив от конца бревна, мастера делали вырубку до середины, округлую, подобно чаше. В эту вырубку укладывали поперечное бревно. Четыре бревна, скрепленные в квадрат таким способом, образовывали венец.

На первый венец клали второй, третий и так до самой крыши. Во избежание щелей плотник прилаживал бревна друг к другу как можно плотнее, вытесывая в каждом верхнем бревне продольный желоб, паз, плотно прилегавший к нижнему. А для теплоизоляции укладывали между бревнами мох – все здесь просто и, казалось бы, грубо, шероховато, но все же прочно и надежно.

И главное: такую избу плотники умельцы могли сложить всего-навсего за один световой день, а при необходимости разобрать и перевезти на новое место, чтобы вновь отстроить. Но самое время приниматься за крышу!

«Курица на курице, а хохол на улице»

Нарисовался горделиво деревянный сруб, будущая изба. Поджидает, когда же над его торцовыми стенами возведут треугольные бревенчатые фронтоны, так называемые «щипцы». Они-то и будут держать на себе всю тяжесть подкровельных конструкций: «слеги», «кокоры», «потоки». И снова без единого гвоздя, орудуя лишь одним топором, мастерам удается сделать невообразимое – крышу!

Вы только посмотрите: параллельно боковым стенам в бревна щипцов врублены продольные горизонтальные бревна – «слеги», а поперек них выложены «кокоры» или «курицы» - тонкие стволы молодых елей с торчащими на конце корневищами.

Будто горделивые птицы, глядят «курицы» очертаниями своих голов-корневищ на мир вокруг, вот-вот взлетят и исчезнут – только их и видели!

На загибающихся кверху концах «куриц» уложено длинное бревно с выдолбленным лотком – «поток», он же водосток, он же и опора всей крыши. Именно в «поток» упираются нижние концы кровельных досок, теснин, а верхние концы, на стыке обоих скатов крыши закреплены тяжелым бревном – «охлупнем».

Высоко взобрался «охлупень», на самый верх, и, словно выгибая конскую голову, выглядывает наружными концами вперед. А мастер-плотник возьми да и доведи до совершенства изгибы силуэта – вот и готов «конек», увенчавший творение!

«Весной веселит, летом холодит, осенью питает, зимой согревает»

На Руси, богатой бескрайними, дремучими лесами, издревле строили жилища из дерева, но не строили, а «рубили», как мы уже убедились. И ведь помимо топора, заготовленного, обсушенного заранее леса и толкового рукастого мастера ничего и не нужно было. Вот и получалось: во-первых, дешево; во-вторых, быстро – дерево, в отличие от камня, легко поддается обработке; в-третьих, гигиенично!

Дерево, подобно любому другому живому организму, дышит, а значит, дышит каждый, кто находится в деревянном доме. Легко и свободно дышит.

Да и как иначе: всегда в нем сухо и свежо, летом в полуденный зной прохладно, а зимой в лютый мороз тепло. Но есть у дерева непримиримые враги: огонь, сырость, жуки-древоточцы. Как ни руби, как ни укладывай, как ни прилаживай, бесполезно - не выстоять избе века вечные.

Дышим ли мы, спрятавшись в высокоэтажных, многоквартирных железобетонных домах, которым не так страшны огонь и влага, и, уж тем более, жуки? То ли дело изба! Протянешь руку, дотронешься до шероховатой поверхности бревен, разглядишь неповторимый, невообразимый доселе узор древесных волокон. Здесь и прошлое, и будущее, и настоящее с мыслью о недоварившейся еще в печи каше, о нелегкой зиме, предстоящей весне, что-то там еще уготовано.

09:23 pm

: почему в России не строили замки

Как истинный западник даже российскую историю я читаю в изложении французского историка XIX века Альфреда Рамбо. Книга интересна сравнениями российских событий с историей Европы, вот например показавшееся мне любопытным наблюдение о разнице в архитектуре:

В России нет камня, кроме соседних с горами местностей. Этот факт имел громадное влияние на её развитие в экономическом и художественном отношении. Нужно было использовать иной строительный материал, чем на Западе: памятники архитектуры воздвигались преимущественно из дуба и сосны или из кирпича; из дерева строились древние церкви, царские палаты, укрепления старинных городов; из дерева же строятся и ныне дома горожан и избы крестьян. Русские селения и большинство городов представляют скопления горючих материалов - отсюда периодически наступающие пожары; можно сказть, что вся Россия выгорает в среднем каждые семь лет. При таких материалах постройки не могли иметь тех колоссальных размеров, которыми отличаются французские замки и соборы на Рейне.

Tags:

,

Comments

прописные истины.

Как и короткие осень - весна, заставляющие людей в Росси работать не размеренно, а авралом.

я и не претендую на то, что эта информация уникальна =)

тем не менее мне никогда не приходило в голову, что разница в архитектуре определяется отсутствием камня, так что это наблюдение оказалось неожиданным.

добавь сюда вывод о национальном характере - русские города горели раз в два - три года, их приходилось отстраивать с нуля, и отстраивались они быстро. А западный каменный город строился очень долго и медленно. Поэтому русский мог в любой момент плюнуть на свои деревянные стены, уйти на Дон, за Камень - терять ему было нечего кроме горстки золы. А вот немца или француза держали камни, которые тесал еще его дед.

Второе - это рабочий режим. В России короткая весна и короткая осень - надо успеть отсеяться за две недели, как сошел снег - пока жара не высушила почву. А осенью надо успеть собрать урожай за две недели - пока его не убил мороз. Зато долгой зимой можно лежать на печи, отдыхать от осеннего аврала и готовиться к весеннему. В то время как западный крестьянин мог сеять и убирать урожай сравнительно не торопясь, согласно размеренному расписанию, работая без авралов и перерывов. Вот именно это качество - работа "на рывок" и отдых после нее - по-моему более заметна в русских.

Про мобильность русских Рамбо тоже пишет, хотя и не связывает это с городами, объясняя тем что земля была в основном малоплодородна и народ стремился переселяться дальше на юг, потому что оставлять в плане хорошей земли было нечего.

Про авральную работу с длительными перерывами я давно слышал, действительно заметная черта характера.

В Риме Колизей построили из камня ещё в античное время, таже тема в Греции. Речь о временных рамках. В России из камня стали массово строить только при Петре I, в Европе на несколько сотен лет раньше, и эти сотни лет строились Европейские города. Вот ап чём речь, а вовсе не о том, что там каменные постройки со времён человекообезьян.

а камень в россии был в горах, откуда его транспортировка слишком дорого стоила, чтобы строить из него города, замки, соборы и пр.

>на Руси город не потивопоставлялся феодалу, а наоборот, был гарантом и символом его власти

это не объясняет отсутствие каменных соборов, дворцов и т.д., кроме того на Руси шла постоянная борьба с окрестными племенами, и феодальные междоусобицы, которые угрожали городам не меньше, так что Замки были бы весьма кстати.

Да даже в Новгороде каменный кремль был закончен только в 15 веке, в Москве в 14 веке, когда в Германии Замки строились ещё в 9,10, 11 веках. Что нам мешало, если не отсутствие камня? Тем более что европейские города часто и складывались вокуг Замков. Софийский собор в Киеве сделан из смешанной кирпично-каменной кладки византийцами. Камня видимо было не слишком много =)

Да даже если активное строительство городов из камня в Европе началось в 15 веке, то в России только с начала 18 века, и весь 19 век большая часть городов были деревянными.

ага, а также функцию собора и дворца, всё понятно.

нее я не читал =)

а ты что тоже не читала, гы?))))

да, блин, тянет на статью =)

приятно, приятно что и говорить, что вот заходят ко мне в журнал истореги, делают тут в каамментах открытия! Пеши исчо =)

С другой стороны, сто вообще за странная тенденция всех сравнивать с европейцами?! Что за европоцентристская позиция, с чего взяли, что ТАМ было правильнее?!

===================

Исходя из результата. Московия и РИ всегда была отстающей по отношению к Европе.

Статья представляет собой краоткий очерк об истории строительства деревянных домов на Руси.

История деревянного домостроения насчитывает несколько тысячелетий.

В польском городе Бискупин был обнаружен целый посёлок из бревенчатых домов. В этом посёлке, который был построен приблизительно в период 550-400 лет до н.э., горизонтальные угловые соединения стен были выполнены методом врубки замком. Щели между уложенными друг на друга брёвнами были заполнены мхом, соломой, глиной или шерстью.

Около знаменитого Стоунхенджа учеными было найдено в результате раскопок несколько домов из дерева. Самой старой из ныне существующих деревянных построек — храму Хорюдзи, расположенному вблизи древней японской столицы Нары, — около 1400 лет. Всего на 400 лет моложе его деревянная церковь в небольшом норвежском городке Лиллехаммере.

Самую большую роль в строительстве деревянных домов сыграл, конечно же, большой лесной регион, простирающийся от Норвегии через Швецию, Финляндию и европейскую часть России до Сибири. Именно в этом регионе появились первые бревенчатые дома, в которых не было необходимости использования большого количества изоляционных материалов между уложенными друг на друга брёвнами.

До 16 века строительство домов из дерева в Европе было преобладающим. Но с этого времени следует отметить появление обратного движения. Причиной тому явилась изменчивость моды, подражающей средиземноморскому методу строительства из глины и камня — обусловленному недостатком там древесины.

Немного позднее и в центральной Европе запасы леса оскудели. Древесину предпочитали использовать в качестве топлива и в строительстве кораблей, а также в виде древесного угля для производства стали.

История деревянного домостроения на Руси

О том, что деревянное зодчество в России зародилось издревле, свидетельствуют множество письменных летописей. Так, например, об одном из архитектурных ансамблей прошлого упоминал в V веке византийский дипломат Приска Понтийский, посетивший на Дунае ставку Аттилы, чей дворец был выстроен из бревен, хорошо выструганных досок и окружен деревянной оградой, причем не для безопасности, а ради красоты.

Уже в Х веке на Руси возводились великолепные жилые постройки из дерева с различными наличниками и украшениями. Есть упоминание Саксона Грамматики о храме Святовита, построенном весьма искусно и изящно и окруженном забором с тщательно отделанными резными изображениями. В летописных свидетельствах и зарубежных путевых заметках сохранилось достаточно много сведений о живописных ансамблях рубленных хором, с золотыми вышками теремов, которые являлись подлинными произведениями самобытного русского искусства. К таковым отнесен двор княгини Ольги, получивший название «теремного» из-за своих вышек. Терем этот имел вид высокой квадратной двухэтажной башни с шатровым верхом. В Новгороде славилась дубовая соборная церковь Софии, построенная в Х веке. В Вышгороде по указу Ярослава Мудрого в 1020-1026 гг. был сооружен удивительный по красоте пятиверхий храм.

Деревянное строительство в России имеет богатые традиции, которые зависят не только от специфических условий сурового климата, но и от уклада жизни, и от умения рубить добротное и красивое жилище. Архитектура таких домов всегда отличалась своеобразием и красотой. Особое искусство работы с деревом позволило русским мастерам создать великолепные памятники зодчества в Кижах, Каргополье и других местах Севера, Западной и Восточной Сибири, многие из которых сохранились до сих пор, демонстрируя высокое мастерство и культуру умения работы топором. В Кировской области, например, известны строения из дерева, построенные в 1805-1810 годах без малейших следов гнили.

На протяжении веков дерево было основным строительным материалом, как на Руси, так и во всем мире. И это было обусловлено не только его доступностью и дешевизной, но и замечательными качествами, свойственными деревянному дому. Новые технологии в строительстве долго не могли потеснить дерево. Достаточно вспомнить жесткие административные меры Петра 1, направленные на то, чтобы хотя бы центр Санкт-Петербурга построить в камне. Только на рубеже 19-20 веков с появлением современных конструкционных материалов, дерево уступило свои позиции в строительстве.

На Руси древесина всегда была самым доступным материалом. Из нее ладили сооружения различных построек — от простых изб, хором, культовых зданий до разнообразных производственных и военных объектов. Изба в российских условиях служила обычно двум-трем поколениям, хотя при надежной защите сруба могла простоять и до 100 лет. Церкви служили до 400 лет.

Отношение россиян к дереву особое: его одушевляли, ему поклонялись, а в языческой Руси существовали обряды, связанные с рубкой и строительством. Некоторые из этих обрядов заимствованы православной культурой.

Из древесины строили все: от простой деревянной изгороди до церквей, царских хором и крепостей. Простые лаконичные формы исторического жилья, строительные приемы, свидетельствующие о незаурядном мастерстве русских зодчих, оттачивались веками. Искусство домостроения передавалось по наследству на протяжении многих поколений. И в настоящее время на территории России можно увидеть различные деревянные постройки, представляющие собой настоящие произведения искусства. Так как строительство жилья на обширной территории России охватывает различные климатические зоны, во многом определяющие тип строений, то архитектура домов существенно меняется в зависимости от региона. Переселенцы из различных районов вносили изменения в традиционное зодчество, объединяя опыт различных этнических групп. Это позволяло сформировать более совершенные технические приемы строительства и обеспечивало наиболее рациональные способы выполнения тех или иных архитектурных деталей.

До наших дней дошли в основном памятники и образцы традиционного жилья или документальные материалы по этим постройкам, относящиеся к концу XIX века. В отличие от крестьянского жилья или памятников деревянного храмового зодчества, большие хоромы или дворцы до нас, к сожалению, не дошли, за исключением случайно уцелевших усадебных построек, находящихся сегодня в ужасающем состоянии. Сведения о более ранних периодах формирования жилища мы черпаем из археологических материалов, картин знаменитых художников или исторических рукописей.

Мастерство древних «рубленников» поражает наших современников. Деревянные дома собирали из «клетей» (срубов) безгвоздевым способом с большим разнообразием плотницких приемов. Крестьянские постройки или целые ансамбли боярских и княжеских хором сочетали в себе монументальность срубов и легкие каркасные пристройки, а также летние помещения с сакраментальной и живописной внутренней и наружной отделкой.

В районах, богатых лесными массивами, для жилья использовали преимущественно хвойные породы, реже лиственные, среди которых особым почетом пользовался дуб. Срубные постройки вкапывали в землю, а сверху крышу засыпали грунтом. Отапливали такие помещения печками-каменками или глинобитными очагами «по черному», дым от которых выходил через отверстия в стене или крыше (дымари), окна или двери. Проемы в стенах делали невысокими, чтобы не перерубать большое число бревен и максимально сократить потери тепла. Волоковые окна совсем не нарушали этой связи, их вырубали на полбревна вверх и вниз в смежных бревнах. Изнутри окна задвигались деревянной затворкой (заволакивались), откуда и появилось название — волоковые. В более крупных проемах перерубленные бревна связывали между собой колодами из брусьев. Со временем такие окна стали закрывать слюдой и только в XVIII-XIX веках для этой цели стали применять стекло. Так появились «красные» окна, по бокам которых нередко устанавливали волоковые окна. Дверные проемы загораживали полотнами из грубых досок, получаемых при раскалывании бревна. Полы в таких домах преимущественно были глиняными. Но если под полом устраивали хранилище для зерна, то его перекрывали бревнами, щели между которыми замазывали глиной.

Со временем все чаще стали появляться наземные постройки, обустроенные верхними ярусами, мансардами и мезонинами. В регионах с долгими снежными зимами дома старались поднять как можно выше над землей, что защищало сруб от влаги и давало дополнительную площадь для хранения припасов и содержания домашнего скота.

С течением времени строительные приемы совершенствовались. На Руси известно более 50 типов срубов. К простейшим типам построек можно отнести четырехстенки. Для пристройки двора или хозяйственных помещений делали выпуски бревен, к которым прирубались сараи, амбары и т.д. Обычно русские плотники сращивание бревен по длине не применяли, а для увеличения размеров дома ставили рядом несколько срубов или применяли многоугольные (шести- или восьмиугольные) или крестообразные в плане здания. Особенно часто такие приемы использовали при строительстве церквей. Наиболее распространенными были пятистенки — усложненный тип сруба, представляющий собой прямоугольную избу, разделенную поперечной стеной. Таким образом, получали две части дома: большую жилую с печью, хорошо освещенную, и меньшую — сени, соединяющие жилье с хозяйственной частью. Если сени прирубались отдельно, то обе части пятистенка использовались под жилье. Шестистенки разделялись двумя стенами в разных направлениях, образуя четыре самостоятельных помещения. Количество жилых помещений (а отсюда и тип сруба) зависело от состава семьи и материального достатка.

Фундаменты под деревянные здания не ставили, а нижние венцы клали прямо на землю. Под углы и середину стен клали большие камни или ставили «стулья» из толстых дубовых бревен. Для стульев подбирали комлевую древесину лиственницы или дуба, стойкость против загнивания которых достаточна высока. Чтобы повысить эту стойкость, древесину обжигали на костре или промазывали дегтем. Среди большого разнообразия приемов наибольшее распространение получили врубки «в лапу», «в чашу», «в ус» и «ласточкин хвост», которые с успехом используются до настоящего времени. Для вырубки чашек применяли топор, который был основным плотницким инструментом. Нужно отметить, что наши предки действовали топором виртуозно. При помощи этого универсального инструмента выполняли практически все работы: от рубки леса до резных элементов, украшающих фасады. Секрет такой популярности топора прост. Дело в том, что еще в давние времена было замечено, что пиленая древесина более подвержена увлажнению и загниванию. Бревна, обработанные топором, как бы закупориваются под его ударами и становятся менее гигроскопичными. Поэтому, несмотря на то, что пила на Руси была известна давно, пользовались ею редко.

Издавна на Руси дома крыли гонтом, бедные семьи для кровли использовали солому. Гонт делали из древесины: пихты, ясеня и особенно часто из ели. Правильно изготовленный гонт носит название колотого гонта. Для получения этого кровельного материала использовали ровные части ствола дерева, расположенные между отдельными ветвями с минимальным количеством сучков. Кололи гонт в радиальном направлении. Для этого топором и молотком от поленьев отделяли клиновидные части. Каждый клин обрабатывали двуручным резаком до получения детали каплевидной формы. Специальным инструментом — гонтовым стругом — вырезали паз и полученные таким образом элементы сушили в течение шести месяцев. Предварительно гонт пропитывали антраценовым маслом, а после устройства кровли ее покрывали краской.

Издревле на Руси деревянные дома украшали резьбой, превращая дома в настоящее произведение искусства. Технологичность обработки древесины способствовала появлению целой плеяды знаменитых резчиков, среди которых особенно славились мастера русского Севера, Урала, Сибири и Поволжья. Резьба на причелинах, подзорах кровель и оконных наличниках сочеталась с росписью, подчеркивая индивидуальность каждого дома. Мотивами резьбы служили цветы, злаки, животные и птицы, среди которых особым уважением пользовался петух, как вестник восхода солнца. Основные украшения сосредотачивали на фронтонах, коньках, оконных наличниках и ставнях, резьбой украшали крыльцо. Резьба использовалась не только для украшения наружной части дома, но и в его интерьере. Столбы трапезных оснащали порезками в виде жгутов и «дынек», подчеркивая красоту древесины и ее уникальные свойства. Искусство резчика передавалось из поколения в поколение и сохранило до наших дней традиции русской деревянной архитектуры.

Рубленые дома успешно конкурировали с каменными на протяжении многих столетий. Но в первой половине прошлого века разруха, вызванная гражданской войной, поставила перед строителями задачу: найти более дешевую альтернативу. И в Ленинграде освоили производство сборно-разборных щитовых деревянных домов по образцу изделий Швеции и Финляндии. Дешевизна и сжатые сроки строительства таких домов привлекли немало поклонников, а сами дома называли «финскими».

Имидж деревянных домов ухудшился в послевоенный период. Нужда, нехватка строительных материалов, большая потребность в жилье привели к дешёвым методам строительства и наспех построенному жилью. Многие из домов, построенные по этим проектам, сохранились и до наших дней предоставив кров нескольким поколениям россиян. Недостаток и даже почти полное отсутствие теплоизоляции, а также негерметичные наружные стены привели к так называемому «барачному климату» — огромному перегреву летом и невыносимому холоду зимой при неприятной низкой влажности воздуха и холодных наружных стенах. Современные деревянные дома больше не имеют ничего общего с этими бараками, но вынуждены противостоять их дурной славе.

В XX веке отрицательное отношение к использованию древесины возникло из-за веры в прогрессивность индустриализации. Она была отброшена как «устаревший материал», а использоваться стали «современные строительные материалы» — бетон, сталь и пластмасса.

XXI век поставил перед домостроителями совершенно новые задачи. Применение высокоэффективных строительных материалов и конструкций позволило воплотить на более высоком уровне традиционную для России архитектурно-строительную систему деревянного домостроения: из массивной древесины (со стенами из профилированного бруса и оцилиндрованных бревен); каркасное и панельное.

Отработанная веками технология деревянного домостроения с применением современного инструмента и механизмов позволяет значительно сократить сроки строительства, а применение современных защитно-декоративных составов — значительно продлить жизнь деревянному дому.

И дом, и часовня - всё из дерева.

Русь издавна считалась страной дерева: обширных, могучих лесов вокруг было предостаточно. Русичи, как отмечают историки, столетиями жили в "деревянном веке". Из дерева возводились рамы и жилые дома, бани и амбары, мосты и изгороди, ворота и колодцы. Да и наиболее распространенное название русского поселения – деревня – говорило о том, что дома и постройки здесь деревянные. Почти повсеместная доступность, простота и удобство в обработке, относительная дешевизна, прочность, хорошие теплотехнические качества, а также богатые художественно-выразительные возможности дерева выводили этот естественный материал на первое место в строительстве жилых домов. Далеко не последнюю роль играло здесь и то обстоятельство, что деревянные постройки можно было возводить в довольно короткие сроки. Скоростное строительство из дерева на Руси вообще было высоко развито, что говорит о высоком уровне организации плотничьего дела. Известно, например, что даже церкви, наиболее крупные постройки русских сел, иногда возводились "во един день", почему и назывались обыденными.

Кроме того, рубленые дома могли быть легко разобраны, перевезены на значительное расстояние и вновь поставлены на новом месте. В городах бытовали даже специальные рынки, где продавались "на вывоз" заранее изготовленные срубы и целые дома из дерева со всей внутренней отделкой. Зимой такие дома отгружались прямо "с саней" в разобранном виде, а на сборку и конопатку уходило не более двух дней. Кстати, все необходимые строительные элементы и детали рубленых домов продавались тут же, на рынке здесь можно было купить и сосновые бревна для жилого сруба (так называемые "хоромные"), и обтесанные на четыре канта брусья, и добротный кровельный тес, и различные доски "столовые", "лавочные", для обшивки "нутра" избы, а также "переводины", сваи, дверные колоды. Были на рынке и предметы домашнего обихода, коими насыщался обычно интерьер крестьянской избы: простая деревенская мебель, кадки, короба, мелкий "щепной товар" вплоть до самой малой деревянной ложки.

Однако, при всех положительных качествах дерева, один из весьма серьезных его недостатков - подверженность гниению - делал деревянные сооружения относительно недолговечными. Вместе с пожарами, подлинным бичом деревянной застройки, он существенно сокращал срок жизни рубленого дома - редкая изба стояла более ста лет. Именно поэтому наибольшее применение в строительстве жилья нашли хвойные породы сосна и ель, смолистость и плотность древесины которых и обеспечивали необходимую сопротивляемость загниванию. При этом на Севере для возведения дома использовали также и лиственницу, а в ряде районов Сибири из прочной и плотной лиственницы собирали сруб, всю же внутреннюю отделку производили из сибирского кедра.

И все же самым распространенным материалом для строительства жилья была сосна, в особенности, сосна боровая или, как ее еще называли, "кондовая". Бревно из нее тяжелое, прямое, почти без сучков и, по уверениям мастеров-плотников, "сырости не держит". В одной из порядных записей на постройку жилья, заключавшихся в старину между хозяином-заказчиком и исполнителями-плотниками (а слово "порядная" происходит от древнерусского "ряд" договор), вполне определенно подчеркивалось: "... лесу высечь соснового, доброго, ядреного, гладкого, несуковатого..."

Заготавливали строительный лес обычно зимой или в начале весны, пока "дерево спит и лишняя вода в землю ушла", пока можно еще вывезти бревна санным путем. Интересно, что и теперь специалисты рекомендуют проводить заготовку леса для бревенчатых рубленых домов зимой, когда древесина меньше подвержена усушке, загниванию и короблению. Материал для строительства жилья заготавливали либо сами будущие хозяева, либо нанятые мастера-плотники в соответствии с необходимой потребностью "сколько понадобится", как отмечалось в одной из порядных. В случае "самозаготовки" это делалось с привлечением родственников и соседей. Такой обычай, издревле существовавший в русских деревнях, назывался "помощью" ("толокой"). На толоку собиралась обычно вся деревня. Это нашло отражение и в пословице: "Кто на помочь звал, тот и сам иди".

Подбирали деревья очень тщательно, подряд, без разбору, не рубили, берегли лес. Была даже такая примета: если не понравились три лесины с прихода в лес, совсем не рубить в этот день. Бытовали и строго выполнялись и специфические запреты на рубку леса, связанные с народными поверьями. Например, грехом считалась порубка деревьев в "священных" рощах, связанных, как правило, с церковью или кладбищем; нельзя было рубить и старые деревья - они должны были умереть своей, естественной смертью. Кроме того, на постройку не годились деревья, выращенные человеком, нельзя было использовать и дерево, упавшее при рубке "на полночь", то есть на север, или зависшее в кронах других деревьев - считалось, что в таком доме жильцов ожидают серьезные неприятности, болезни и даже смерть.

Бревна для строительства рубленного дома подбирали обычно толщиной около восьми вершков в поперечнике (35 см), а для нижних венцов сруба - и более толстые, до десяти вершков (44 см). Нередко в договоре указывалось: "а меньше семи вершков не ставить". Заметим попутно, что сегодня рекомендуемый диаметр бревна для рубленой стены 22 см. Бревна вывозили в селение и складывали в "костры", где они лежали до весны, после чего стволы ошкуривали, то есть снимали, соскабливали оттаявшую кору при помощи струга или долгого скобеля, представлявшего собой дугообразное лезвие с двумя ручками.

Инструменты русских плотников:

1 - дровосечный топор,

2 - потёс,

3 - плотничий топор.

При обработке строительного леса применялись различные виды топоров. Так, при рубке деревьев использовался специальный древосечный топор с узким лезвием, при дальнейших работах плотничий топор с широким овальным лезвием и так называемый "потес". Вообще же владение топором было обязательным для каждого крестьянина. "Топор всему делу голова", говорили в народе. Без топора не были бы созданы замечательные памятники народного зодчества: деревянные церкви, колокольни, мельницы, избы. Без этого простого и универсального инструмента не появились бы многие орудия крестьянского труда, детали сельского быта, привычные предметы домашнего обихода. Умение плотничать (то есть "сплачивать" бревна в постройке) из повсеместно распространенного и необходимого ремесла превратилось на Руси в подлинное искусство - плотничье дело.

В русских летописях мы находим не совсем обычные сочетания - "срубить церковь", "рубить хоромы". Да и плотников часто называли "рубленниками". А дело здесь в том, что дома в старину не строили, а "рубили", обходясь без пилы и гвоздей. Хотя пила и была известна на Руси с глубокой древности, ее обычно не применяли при возведении дома - пиленые бревна и доски гораздо скорее и легче впитывают влагу, чем рубленые и тесаные. Мастера-строители не опиливали, а обрубали топором концы бревен, поскольку опиленные бревна "дерет ветром" - они трескаются, а значит, быстрее разрушаются. Кроме того, при обработке топором бревно с торцов как бы "закупоривается" и меньше гниет. Доски же делали вручную из бревен - в торце бревна и по всей его длине намечали зарубы, вгоняли в них клинья и раскалывали на две половины, из которых и вытесывали широкие доски - "тесницы". Для этого применялся специальным топор с широким лезвием и односторонним срезом - "потес". Вообще же плотницкий инструментарий был довольно обширен - здесь соседствовали, наряду с топорами и скобелями, особые "тесла" для выбирания пазов, долота и просеки для пробивания отверстии в бревнах и брусьях, "черты" для нанесения параллельных линий.

Нанимая плотников для строительства дома, хозяева подробно оговаривали важнейшие требования, предъявляемые к будущей постройке, что скрупулезно отмечалось в договоре-порядной. Прежде всего здесь фиксировались необходимые качества строительного леса, его диаметр, способы обработки, а также сроки начала строительства. Затем давалась детальная характеристика дома, который предстояло возвести, освещалась объемно-планировочная структура жилища, регламентировались размеры основных помещений. "Поставити мне новая изба, - записано в старинной порядной, четырех сажен без локтя и с углы" - то есть, около шести с четвертью метров, рубленая "в обло", с остатком. Поскольку чертежей при строительстве дома не делали, то в договорах на постройку вертикальные размеры жилища и отдельных его частей определяли по числу укладываемых в сруб бревен-венцов - "а до куриц вверх двадцать три ряды". Горизонтальные же размеры регламентировались наиболее употребимой длинной бревна - обычно это было около трех саженей "меж углы" - примерно шесть с половиной метров. Часто в порядных приводились сведения даже об отдельных архитектурно-конструктивных элементах и деталях: "и двери на косякох сделать и окон на косякох, сколько хозяин повелит сделать". Иногда же прямо назывались образцы, аналоги, примеры из ближайшего окружения, ориентируясь на которые мастера должны были выполнять свою работу: ".. а сделать те горницы и сени, и крыльцо, как у Ивана Олферьева у ворот малые горницы зделаны". Весь документ зачастую завершался рекомендацией дисциплинарного порядка, предписывавшей мастерам не бросать работу до полного ее окончания, не откладывать и не затягивать начатую постройку: "И до отделки того хоромного дела прочь не отходить".

Начало возведения жилища на Руси связывалось с определенными, регламентируемыми специальными правилами сроками. Лучшим считалось начинать строительство дома Великим постом (ранней весной) и так, чтобы процесс строительства включал в себя по срокам праздник Троицы вспомним пословицу: "Без Троицы дом не строится". Нельзя было начинать строительство в так называемые "тяжелые дни" - в понедельник, среду, пятницу, а также в воскресенье. Благоприятным для начала постройки считалось время, "когда наполняется месяц" после новолуния.

Возведению дома предшествовали специальные и довольно торжественно оформлявшиеся ритуалы, в которых нашли свое отражение наиболее важные, наиболее существенные для крестьянина земные и небесные явления, в них в символической форме действовали силы природы, присутствовали различные "местные" божества. По старинному обычаю, при закладке дома в углы клали деньги "чтобы богато жилось", а внутри сруба, в его середине или в "красном" углу, ставили свежесрубленное деревце (березку, рябинку или елочку) и зачастую вешали на него иконку. Это деревце олицетворяла собою "мировое дерево", известное почти всем народам и ритуально отмечающее "центр мира", символизирующее идею роста, развития, связи прошлого (корни), настоящего (ствол) и будущего (крона). Оно оставалась в срубе да завершения постройки. С обозначением углов будущего жилища связан другой интересный обычай: по предполагаемым четырем углам избы хозяин с вечера насыпал четыре кучки зерна, и если наутро зерно оказывалось нетронутым, выбранное для возведения дома место считалось хорошим. Если же зерно кто-либо потревожил, то строиться на таком "сомнительном" месте обычно остерегались.

На протяжении всего строительства дома строго выдерживался и еще один, весьма разорительный для будущих хозяев обычай, не отошедший, к сожалению, в прошлое и сегодня довольно частое и обильное "угощение" мастеров-плотников, возводящих дом, с целью их "задабривания". Процесс постройки неоднократно прерывался "заручными", "закладочными", "матичными", "стропильными" и прочими застольями. Иначе плотники могли обидеться и сделать что-то не так, а то и просто "подшутить" - так выложить сруб, что "в стенах жужжать будет".

Конструктивной основой рубленого дома был четырех угольный в плане бревенчатый сруб, состоявший из горизонтально уложенных друг на друга бревен-"венцов". Важной особенностью этой конструкции является то, что при его естественной усушке и последующей осадке исчезали щели между венцами, стена становилась более плотной и монолитной. Для обеспечения горизонтальности венцов сруба бревна укладывались так, что комлевые концы чередовались с вершинными, то есть, более толстые с теми, что потоньше. Чтобы венцы хорошо прилегали друг к другу, в каждом из соседних бревен выбирался продольный паз. В старину паз делался в нижнем бревне, на его верхней стороне, но, поскольку при таком решении в углубление попадала вода и бревно быстро подгнивало, паз стали делать на нижней стороне бревна. Данный прием сохранился и до наших дней.

Конструктивной основой рубленого дома был четырех угольный в плане бревенчатый сруб, состоявший из горизонтально уложенных друг на друга бревен-"венцов". Важной особенностью этой конструкции является то, что при его естественной усушке и последующей осадке исчезали щели между венцами, стена становилась более плотной и монолитной. Для обеспечения горизонтальности венцов сруба бревна укладывались так, что комлевые концы чередовались с вершинными, то есть, более толстые с теми, что потоньше. Чтобы венцы хорошо прилегали друг к другу, в каждом из соседних бревен выбирался продольный паз. В старину паз делался в нижнем бревне, на его верхней стороне, но, поскольку при таком решении в углубление попадала вода и бревно быстро подгнивало, паз стали делать на нижней стороне бревна. Данный прием сохранился и до наших дней.

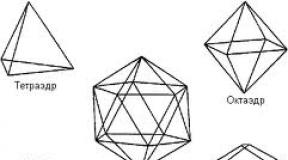

а - "в обло" с чашками в нижних брёвнах

б - "в обло" с чашками в верхних брёвнах

По углам сруб связывался специальными врубками своеобразными бревенчатыми "замками". Специалисты утверждают, что типов и вариантов врубок в русском деревянном зодчестве насчитывалось несколько десятков. Наиболее же употребимыми были рубки "в обло" и "в лапу". При рубке "в обло" (то есть, округло) или "в простой угол" бревна соединялись таким образом, что концы иx выступали наружу, за пределы сруба, образуя так называемый "остаток" потому-то этот прием именовался еще рубкой с остатком. Выступающие концы хорошо предохраняли углы избы от промерзания. Способ этот, один из самых древних, именовался также рубкой "в чашу", или "в чашку", поскольку для скрепления бревен в них выбирались специальные углубления "чашки". В старину чашки, как и продольные пазы в бревнах, вырубались в нижележащем бревне - это так называемая "рубка в подкладку", позднее же стали применять более рациональный способ с вырубом в верхнем бревне "в накладку", или "в охлуп", что не давало влаге задерживаться в "замке" сруба. Каждую чашку подгоняли точно по форме бревна, с которым она соприкасалась. Это было необходимо для обеспечения герметичности самых важных и наиболее уязвимых для воды и холода узлов сруба - его углов.

Другой распространенный способ рубки "в лапу", без остатка давал возможность увеличить горизонтальные размеры сруба, а вместе с ними и площадь избы, по сравнению с рубкой "в обло", так как здесь "замок", скрепляющий венцы, делался на самом конце бревна. Однако он был более сложен в исполнении, требовал высокой квалификации плотников, а потому и обходился дороже, чем традиционная рубка с выпуском концов бревен "зауголков". По этой причине, а также из-за того, что рубка "в обло" занимала меньше времени, подавляющее большинство крестьянских домов в России рубилась именно таким образом.

Нижний, "окладной" венец зачастую клали прямо на землю. Для того же, чтобы этот начальный венец - "нижник" - был менее подвержен гниению, а также с целью создания прочной и надежной основы дома бревна для него подбирались более толстые и смолистые. Например, в Сибири для нижних венцов использовалась лиственница - очень плотный и довольно долговечный древесный материал.

Нередко под углы и середины закладных венцов подкладывали крупные камни-валуны или вкапывали в землю обрезки толстых бревен - "стулья", которые для защиты от гниения обрабатывали смолой или обжигали. Иногда для этой цели применялись толстые плахи или "лапы" - поставленные вниз корнями выкорчеванные пни. При строительстве жилой избы "окладные" бревна старались класть так, чтобы нижний венец плотно примыкал к земле, зачастую "для тепла" его даже слегка присыпали землей. После завершения "избного оклада" - укладки первого венца начинали сборку дома "на моху", при которой пазы сруба для большей герметичности прокладывали надранным в низинах и высушенным болотным мхом "мокришником" - это называлось "взамшить" сруб. Случалось, что для большей прочности мох "подвивали" куделей - вычесанными волокнами льна и конопли. Но поскольку, высыхая, мох все же крошился, в более позднее время для этой цели стали использовать паклю. Да и теперь специалисты рекомендуют швы между бревнами рубленого дома конопатить паклей в первый раз в процессе строительства и потом еще раз, через год-полтора, когда произойдет окончательная усадка сруба.

Под жилой частью дома устраивали либо низкое подполье, либо так называемый "подклет" или "подызбицу" - подвал, отличавшийся от подполья тем, что был он довольно высоким, не заглублялся, как правило, в землю и имел непосредственный выход наружу через невысокую дверь. Ставя избу на подклет, хозяин предохранял её от холода, идущего от земли, защищал жилую часть и вход в дом от снеговых заносов зимой и паводков весной, создавал прямо под жильём дополнительные подсобные и хозяйственные помещения. В подклете обычно устраивалась кладовая, часто он служил погребом. Оборудовались в подызбье и прочие хозяйственные помещения, например, в районах, где были развиты кустарные промыслы, в подклете могла размещаться небольшая мастерская. Содержали в подклете и мелкий скот или домашнюю птицу. Иногда же подызбица использовалась и под жилье. Встречались даже двухэтажные, или "двужилые" на два "житья" избы. Но все же в подавляющем большинстве случаев подклёт был нежилым, хозяйственным этажом, а жили в сухом и теплом "верху", поднятом над холодной влажной землей. Наибольшее распространение такой прием постановки жилой части дома на высокий подклет получил в северных районах, где весьма суровые климатические условия требовали дополнительного утепления жилых помещений и надежной и изоляции от промерзлой земли, в средней же полосе чаще устраивали невысокое и удобное для хранения продуктов подполье.

Завершив оборудование подклета или подполья, начинали работы по устройству пола избы. Для этого прежде всего врубали в стены дома "переводины" - довольно мощные балки, на которые опирался пол. Как правило, их делали четыре или реже три, располагая параллельно главному фасаду избы две у стен и две или одну посередине. Чтобы пол был теплым и не продувался, его делали двойным. Так называемый "черный" пол укладывали прямо на переводины, собирая его из толстого горбыля горбами вверх, или бревенчатого наката, и засыпали "для теплоты" слоем земли. Сверху настилали чистый пол из широких досок.

Причем такой двойной, утепленный пол делали, как правило, над холодным подвалом-подклетом, подызбицей, а над подпольем же устраивали обычный, одинарный пол, что способствовало проникновению тепла из жилого помещения в подполье, где хранились овощи и разнообразные продукты. Доски верхнего, "чистого" пола плотно пригонялись друг к другу.

Конструкция самцовой крыши:

1 - охлупень (шелом)

2 - полотенце (ветреница)

3 - причелина

4 - очелье

5 - красное окно

6 - волоковое окно

7 - поток

8 - курица

9 - слега

10 – тес

Обычно половицы укладывали по линии вход окна, от входной двери в жилое помещение к главному фасаду избы, объясняя это тем, что при таком расположении доски пола меньше разрушаются, меньше обкалываются по краям и служат дольше, чем при иной раскладке. Кроме того, по утверждению крестьян, такой пол удобнее мести.

Количество междуэтажных перекрытий-"мостов" в возводимом доме определялось еще в порядной: "... да в тex же горницах внутри намостить по три моста". Укладка стен избы завершалась установкой на той высоте, где собирались делать потолок "черепового" или "подгнетного" венца, в котором и врубали потолочную балку -"матицу". Ее местоположение также часто отмечалось в порядных записях: "а поставить та изба на семнадцатом матица".

Прочности и надежности матицы основы - основы потолка - придавалось очень большое значение. В народе даже говорили: "Худая матка всему - дому смятка". Установка матицы была весьма важным моментом в процессе возведения дома ею заканчивалась сборка сруба, после чего строительство вступало в завершающую фазу Укладку перекрытия и устройство крыши. Потому-то укладка матицы сопровождалась специальными обрядами и очередным "матичным" угощением плотников. Нередко сами плотники напоминали об этом "забывчивым" хозяевам: устанавливая матицу, они кричали: "матка трещит, не идет", и хозяевам приводилось устраивать застолье. Иногда, поднимая матицу, к ней привязывали испеченный по этому случаю пирог.

Матица представляла собой мощный четырехгранный брус, на который укладывали "потолочины" толстые доски или "горбачи", размещавшиеся вниз плоскостью. Для того же, чтобы под из тяжестью матица не прогибалась, зачастую стесывали по кривой ее нижнюю сторону. Любопытно, что этот прием используется и сегодня при возведении рубленых домов - это называется "вытесать строительный подъем". Закончив укладку потолка - "подволоки", обвязывали сруб под крышу, укладывая поверх черепового венца еще и "охлупные", или "охлобутные" бревна, которыми и закреплялись потолочины.

В русском народном жилище функционально-практические и художественные вопросы были теснейшим образом взаимосвязаны, одна дополняло и вытекало из другого. Слияние "пользы" и "красоты" в доме, неразрывность конструктивных и apxитектурно-художественных решений с особой силой проявились в организации завершения избы. Кстати, именно в завершении дома народные мастера видели главную и основную красоту всей постройки. Конструкция и декоративное оформление крыши крестьянского дома и сегодня поражают единством практических и эстетических аспектов.

В русском народном жилище функционально-практические и художественные вопросы были теснейшим образом взаимосвязаны, одна дополняло и вытекало из другого. Слияние "пользы" и "красоты" в доме, неразрывность конструктивных и apxитектурно-художественных решений с особой силой проявились в организации завершения избы. Кстати, именно в завершении дома народные мастера видели главную и основную красоту всей постройки. Конструкция и декоративное оформление крыши крестьянского дома и сегодня поражают единством практических и эстетических аспектов.

Удивительно проста, логична и художественно выразительна конструкция так называемой безгвоздевой самцовой кровли - одной из самых древних, получившей наиболее широкое распространение в северных районах России. Опорой ей служил бревенчатые фронтоны торцовых стен дома - "залобники". После верхнего, "охлупного" венца сруба бревна главного и заднего фасадов избы постепенно укорачивались, поднимаясь до самого верха конька. Назывались эти бревна "самцами", поскольку стояли "сами по себе". В треугольники противоположных фронтонов дома врубали длинные бревенчатые слеги", являвшиеся основанием кровли "решетиной". Вершины фронтонов соединялись главной, "князевой" слегой, представлявшей собой завершение всей конструкции двускатной крыши.

К нижним слегам крепились естественные крюки - "курицы" - выкорчеванные с корнем и обтесанные стволы молодых елей. "Курицами" они назывались потому, что мастера придавали их отогнутым концам форму птичьих голов. Курицы поддерживали специальные желоба для отвода воды "потоки", или "водотечники" - выдолбленные по всей длине бревна. В них упирались тесины кровли, которые укладывались по слегам-обрешетинам. Обычно кровля была двойная, с прокладкой из бересты - "скалы", хорошо предохранявшей от проникновения влаги.

В коньке крыши на верхние концы кровельных тесин "нахлобучивали" "шелом" -массивное корытообразное бревно, конец которого выходил на главный фасад, венчая собою всю постройку. Это тяжелое бревно, именовавшееся еще "охлупнем" (от древнего названия кровли "охлоп"), зажимало тесины, удерживая их от сноса ветром. Передний, комлевый конец охлупня оформляли обычно в виде головы коня (отсюда "конёк") или реже птицы. В самых северных районах шелому иногда придавали форму головы оленя, зачастую размещая на ней подлинные оленья рога. Благодаря своей развитой пластике эти скульптурные изображения хорошо "читались" на фоне неба и были видны издалека.

Для поддержания широкого свеса крыши со стороны главного фасада избы использовался интересный и остроумный конструктивный прием - последовательное удлинение выходящих за пределы сруба концов бревен верхних венцов. При этом получались мощные кронштейны, на которые и опиралась передняя часть кровли. Выдаваясь далеко вперед от бревенчатой стены дома, такая крыша надежно защищала венцы сруба от дождя и снега. Кронштейны, поддерживавшие крышу, назывались "выпусками", "помочами" или "повалами". Обычно на таких же кронштейнах-выпусках устраивалось крыльцо, настилались обходные галереи-"гульбища", оборудовались балконы. Мощные бревенчатые выпуски, оформлявшиеся лаконичной резьбой, обогащали строгий внешний облик крестьянского дома, придавали ему еще большую монументальность.

В новом, более позднем типе русского крестьянского жилища, получившем распространение, в основном, в районах средней полосы, крыша имела уже покрытие на стропилах, бревенчатый же фронтон с самцами заменило дощатое заполнение. При таком решении резкий переход от пластически насыщенной грубофактурной поверхности бревенчатого сруба к плоскому и гладкому дощатому фронтону, будучи тектонически вполне оправданным, тем не менее не выглядел композиционно невыразительным, и мастера-плотники сажали прикрывать егo довольно широкой лобовой доской, богато украшенной резным орнаментом. Впоследствии из этой доски развился фриз, шедший вокруг всего здания. Следует отметить, однако, что и в этом типе крестьянского дома достаточно долго сохранялись еще некоторые делали более ранних сооружений кронштейны-выпуски, украшавшиеся несложной резьбой, и резные причелины с "полотенцами". Это определило в основном повторение традиционной схемы распределения резного декоративного убранства на главном фасаде жилища.

В новом, более позднем типе русского крестьянского жилища, получившем распространение, в основном, в районах средней полосы, крыша имела уже покрытие на стропилах, бревенчатый же фронтон с самцами заменило дощатое заполнение. При таком решении резкий переход от пластически насыщенной грубофактурной поверхности бревенчатого сруба к плоскому и гладкому дощатому фронтону, будучи тектонически вполне оправданным, тем не менее не выглядел композиционно невыразительным, и мастера-плотники сажали прикрывать егo довольно широкой лобовой доской, богато украшенной резным орнаментом. Впоследствии из этой доски развился фриз, шедший вокруг всего здания. Следует отметить, однако, что и в этом типе крестьянского дома достаточно долго сохранялись еще некоторые делали более ранних сооружений кронштейны-выпуски, украшавшиеся несложной резьбой, и резные причелины с "полотенцами". Это определило в основном повторение традиционной схемы распределения резного декоративного убранства на главном фасаде жилища.

Возводя рубленый дом, создавая традиционную избу, русские мастера-плотники веками и открывали, осваивали и совершенствовали специфические приемы обработки дерева, постепенно разрабатывали прочные, надежные и художественно выразительные архитектурно-конструктивные узлы, оригинальные и неповторимые детали. При этом они всецело использовали положительные качества древесины, умело выявляя и раскрывая в своих постройках ее уникальные возможности, всемерно подчеркивая ее природное происхождение. Это еще более способствовало непротиворечивому вхождению построек в естественное окружение, гармоничному слиянию сооружении, созданных человеком, с первозданной, нетронутой природой.

Удивительно просты и органичны основные элементы русской избы, логична и прекрасно "прорисована" их форма, точно и полно выражают они "работу" деревянного бревна, сруба, крыши дома. Польза и красота сливаются здесь в единое и неделимое целое. Целесообразность, практическая необходимость любой делали ярко выражены в их строгой пластике, лаконичном декоре, в общем структурной завершенности всей постройки.

Бесхитростно и правдиво и общее конструктивное решение крестьянского дома - мощная и надежная бревенчатая стена; крупные, основательные врубки по углам; небольшие, украшенные наличниками и ставнями, окна; широкая крыша с затейливым коньком и резными причелинами, а еще крыльцо да балкон вот, казалось бы, и все. Но сколько скрытого напряжения в этой простой конструкции, сколько силы в плотных сочленениях бревен, как крепко "держат" они друг друга! Столетиями вычленялась, выкристаллизовывалась эта упорядоченная простота, эта единственно возможная структура надежная и покоряющая скептической чистотой линии и форм, гармоничных и близких окружающей природе.

Спокойной уверенностью веет от простых русских изб, добротно и обстоятельно обосновались они на родной земле. При взгляде нa потемневшие от времени постройки старых русских селении не покидает ощущение, что они, однажды созданные человеком и для человека, живут вместе с тем какой-то своей, отдельной жизнью, тесно связанной с жизнью окружающей их природы - так сроднились они с тем местом, где появились на свет. Живое тепло иx стен, лаконичный силуэт, строгая монументальность пропорциональных отношении, какая-то "неискусственность" всего их облика делают эти постройки неотъемлемой и органичной частью окружающих лесов и полей, всего того, что мы называем Россией.

Каждый сам отвечает на эти вопросы, выбирая для жилья или отдыха деревянный дом. Конечно, дерево как строительный материал обладает своими особенностями, а значит, возведение здания, эксплуатация и уход за ним будут иметь иные требования, отличные от предъявляемых, например, к кирпичному зданию. Но в пользу деревянного дома говорят следующие факты:

1. Вес деревянных конструкций и дома в целом в 4-6 раз меньше, чем аналогичных из кирпича или камня, поэтому строительство деревянного дома не требует устройства массивного фундамента и привлечения тяжелой строительной техники. Таким образом, дом из дерева в среднем в 1,3-1,5 раза дешевле, чем кирпичный дом.

2. Бревенчатые стены и стены из бруса соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям, имеют хорошие теплоизоляционные свойства, т. к. дерево обладает низкой теплопроводностью. Слой дерева толщиной 15 см обладает такой же теплоизоляционной способностью как слой кирпичной кладки 60 см. Благодаря этому в деревянном доме тепло зимой и прохладно летом.

Толщина стен домов зависит от используемого материала, конструкции и расчетной зимней температуры, характерной для той местности, где строится дом. В качестве расчетной температуры для массивных стен, и правило, принимают среднюю температуру наиболее холодной пятидневки в течение года.

3. Внутренняя поверхность деревянной стены всегда имеет температуру очень близкую к температуре воздуха в помещении, что очень важно зимой для ощущения теплового комфорта. Стены, пол между этажами и кровлю можно дополнительно утеплить экологически чистым утеплителем, близким по структуре к дереву, но превосходящим дерево по теплоизоляционной способности. Толщина утеплителя рассчитывается исходя из климатических условий и предполагаемых затрат на отопление.

В доме из дерева легко поддерживать нормальный тепловой и влажностный режим. Деревянный дом протапливается за несколько часов, даже если он не отапливался всю зиму (в отличие от кирпичного или каменного дома, который необходимо периодически протапливать и вентилировать). Такая низкая теплопроводность позволяет обходиться не очень толстыми (20-28 см) стенами.

4. Дерево не накапливает электростатический потенциал, вредный как источник электромагнитного излучения и способствующий накапливанию пыли. Кроме того, дерево поддерживает оптимальный уровень влажности воздуха. Деревянные дома не требуют установки кондиционера, так как «дышат» сами.

5. Дерево имеет прекрасный цвет и текстуру, внутренние поверхности дома практически не требуют дорогостоящей отделки.

6. Деревянный дом органично вписывается в окружающий ландшафт, «сливается» с природой.

7. Дерево достаточно долговечный материал; правильно построенный и защищенный от атмосферных воздействий дом прослужит более двухсот лет.

Основные недостатки дерева - низкая огне- и биостойкость, но пропитка бревен и бруса специальными составами позволяет защитить их от неблагоприятных воздействий и увеличить срок жизни деревянного дома в несколько раз

Чаще всего причиной разрушения древесины становится ее повышенная влажность, и, как следствие, образование синевы, плесени и грибков. Но их существование можно затруднить или сделать невозможным, если лишить питательной среды. Главное здесь - удаление избыточной влаги из древесины. Не забывайте о водоотводящей системе - стоки для воды и талого снега не позволяют влаге проникнуть в древесину. Поперечные срезы между деревянными частями должны быть загерметизированы.

Но самая надежная защита - это обработка поверхности антисептическими средствами. В наше время существует немало высоко технологичных средств по защите древесины.

За домом нужно следить, а сегодня можно приобрести различные долговечные защитные материалы, краски и антисептики. Сохранение любого дома в хорошем состоянии - дело не сложное, но требующее от хозяина внимательности и методичности.

Какую же породу дерева выбрать для строительства? Современный рынок предлагает богатый выбор материалов: лиственницу, кедр, сосну, дерево лиственных пород. Дуб, например, славится прочностью, но материал это один из самых дорогих. А лиственница почти не гниет. Для наиболее оптимального баланса стоимости и качества первые несколько венцов сруба можно класть из лиственницы, а остальные из сосны. Подробнее на нашем сайте: http://spec-stroy.com/doma-i-bani-iz-brusa/

Также следует отметить, что дом из сухого материала практически не подвержен усадке, и в нем можно производить внутренние работы сразу после сборки, в то время как дом из сырой древесины должен «выстоять» год-полтора для естественной усадки стен.

Сегодня деревянные дома выглядят элегантно и современно благодаря новым проектным решениям и планировке прилегающего пространства, кроме тех случаев, когда хозяин намеренно желает стилизовать свой бревенчатый дом под старину.

Дерево легко обрабатывается, из него можно выполнить различные конструктивные элементы. «Фирменными» чертами современных деревянных домов являются сложные перекрытия с открытыми стропилами, многоуровневые интерьеры, галереи и террасы, открытые внутренние лестницы, освещение гостиных «вторым светом» через оконные проемы фронтона и многое другое.

Интерьеры деревянных домов сочетают современное удобство и традиционный уют. Наиболее эффектно выглядят сочетания материалов: дерева и камня, дерева и металла, дерева и керамики. В моде также использование больших застекленных поверхностей, устройство зимних садов, галерей и внутренних двориков.

Традиционное бревно, из которого в течение десятков веков возводили дома наши предки, постепенно уходит в прошлое. Сейчас в строительстве деревянных домов в основном применяют оцилиндрованные бревна или профилированный брус (цельный или клееный). Но наша компания специализируется на строительстве из бревен тесанных (рубленых), а именно вручную. Ручная работа всегда ценилась и продолжает цениться ныне, в век высоких технологий. Особенно если ее выполняет настоящий мастер. Профессиональный инструмент и мастерство позволяют экономить ваши средства. Зайдите на сайт http://www.spec-stroy.com в раздел типовые проекты - удивитесь нашим ценам.

| Источник : | Собственная информация |

| Учетная запись : |