Личностные качества творческой личности, мотивация творчества. Качества творческой личности и творческие способности

Одаренный человек, словно яркая звездочка на небосклоне, требующая к себе особого внимания. Необходимо заботиться о нем, чтобы он превратился в красивую, полную сил звезду.Создание условий, стимулирующих развитие творческого мышления, - одна из важнейших целей при работе с одаренными детьми.

Нам, педагогам, остается разглядеть, различить, раскрыть глубинный смысл детского озарения. И, озарившись их светом, осознанно вернуть этот смысл детям, чтобы поощрить, подтолкнуть их к дальнейшим творческим прозрениям...

Скачать:

Предварительный просмотр:

Орлова Лилия Федоровна,

старший воспитатель

МБДОУ ЦРР – детский сад «Малыш»

пгт. Черемушки, Республика Хакасия

Формирование качеств творческой личности

Одаренность человека – это

маленький росточек, едва про-

клюнувшийся из земли и тре-

бующий к себе огромного вни-

мания. Необходимо холить и лелеять, ухаживать за ним, сделать

все необходимое, чтобы он вы-

рос и дал обильный плод.

В.А. Сухомлинский

Одаренный человек, словно яркая звездочка на небосклоне, требующая к себе особого внимания. Необходимо заботиться о нем, чтобы он превратился в красивую, полную сил звезду.

В большинстве научных концепций одаренность и предпосылки к ее развитию связывают с творческими возможностями и способностями ребенка, определяемыми как креативность . Креати́вность (от англ. create - создавать, творить) - это творческие способности индивида, характеризующиеся готовностью к принятию и созданию принципиально новых идей, отклоняющихся от традиционных или принятых схем мышления и входящие в структуру одарённости в качестве независимого фактора, а также способность решать проблемы. Согласно американскому психологу Абрахаму Маслоу - это творческая направленность, врождённо свойственная всем, но теряемая большинством под воздействием сложившейся системы воспитания, образования и социальной практики.

На бытовом уровне креативность проявляется как смекалка - способность достигать цели, находить выход из различных ситуаций, используя обстановку, предметы и обстоятельства необычным образом. В широком смысле - нетрадиционное и остроумное решение проблемы. Причём, как правило, обычными инструментами или ресурсами, если потребность материальна.

Креативность может проявляться в мышлении, общении, в отдельных видах деятельности.

Одним из важных направлений в развитии креативности дошкольников является формирование качеств творческой личности. Это предполагает решение следующих задач:

1. Формирование независимости мышления, т.е. умение находить собственное решение, оригинальные ответы, открыто высказывать смелые идеи и гипотезы, отстаивая собственное мнение.

2. Развитие целеустремленности и настойчивости при поиске проблем, стремление доводить начатое дело до конца.

3. Формирование принимать критику без обид, с позитивных позиций высказывать критику в адрес других людей с желанием помочь.

4. Развитие желания сочувствовать, переживать людям, животным, растениям.

5. Поощрение в ребенке инициативности, независимости, изобретательности.

6. Развитие умения сохранять уверенность в своих способностях, несмотря н6а временные трудности и неудачи.

Одаренность – стечение трех характеристик: интеллектуальных способностей, превышающих средний уровень, креативности и настойчивости.

Таким образом, в число необходимых признаков одаренности обязательно входит интеллектуальное развитие ребенка выше средневозрастного уровня , так как только такой уровень обеспечивает основу для творческой продуктивности.

Только в том случае, когда высокая креативность сочетается с высоким уровнем интеллекта , наблюдается хорошая адаптация к социальной среде, эмоциональная уравновешенность, независимость, высокая и продолжительная творческая активность.

Как правило, одаренным детям интересна любая область науки. У них много идей и желаний. Задача педагога - поддержать их и помочь самореализоваться.

Создание условий, стимулирующих развитие творческого мышления, - одна из важнейших целей при работе с одаренными детьми. По результатам многих исследований, развитие креативности детей происходит при организации непосредственно образовательной деятельности условий, благоприятных для творчества: создание ситуаций успеха, незавершенности рассматриваемых проблем (что было, над чем надо подумать, добраться до истины, подойти к эврестическим находкам), появление все новых и более сложных вопросов, огромное желание в поисковой деятельности (найти ответы!), создание атмосферы понимания. Кроме того, необходимо постоянно подчеркивать ответственность и независимость, акцентировать внимание родителей к интересам детей. В то же время целесообразно уделять внимание и специальному обучению различным аспектам творческого мышления: поиску проблем, выдвижению гипотез альтернативности и оригинальности.

В работе с одаренными детьми нужно использовать следующие концептуальные положения: стимулирование индивидуально-исследовательского интереса, группового творчества, приобщение к продуктивной творческой деятельности.

Как учить? – учить находить необычные нестандартные решения.

Диапазон творческой задачи необычайно широк по сложности – от решения головоломки, до изобретения новой машины. Для решения этих задач нужны наблюдательность, умение анализировать, комбинировать и т.д. – все то, что в совокупности и составляет творческие способности. Человеку с творческим складом ума легче найти творческую изюминку в деле, достичь высоких результатов. Но ведь природа не щедра на таланты, они, как алмазы, встречаются редко, однако та же природа наделила каждого ребенка возможностью развиваться. И начинать такое развитие надо не тогда, когда человек стал специалистом, а намного раньше. Подготовка изобретателя так же, как и спортсмена, - длительный процесс. Как? Вводите ТРИЗ (отдельные элементы теории и методики решения изобретательных задач).

В настоящее время приемы и методы технического ТРИЗа с успехом используются в детских садах для развития у дошкольников изобретательской смекалки, творческого воображения, диалектического мышления.

Цель ТРИЗ – не просто развивать фантазию детей, а научить мыслить системно, с пониманием происходящих процессов.

Средство работы с детьми - педагогический поиск.

Если ребенок не задает вопроса, то педагог задает его сам: «Что было бы, если...»

Занятие - не форма, а поиск истины.

Этапы:

I. Поиск сути.

Перед детьми ставится проблема (вопрос), которую надо решить. И все ищут разные варианты решения, то, что является истиной.

П. «Тайна двойного» - выявление противоречий : хорошо - плохо (например: солнце - это хорошо и плохо. Хорошо - греет, плохо - может сжечь). Начало мысли, интеллекта там, где ребенок ищет противоречия.

III. Разрешение противоречий (при помощи игр и сказок). Например: зонт нужен большой, чтобы скрыться под ним от дождя, но он нужен и маленький, чтобы носить его в сумке. Решение этого противоречия - складной зонт.

Приемы разрешения противоречий:

1. Изменение агрегатного состояния вещества (вода в решете - заморозить и перенести в решете).

2. Изменение во времени (ускорить время и вырасти). Решение сказочных задач и придумывание новых сказок. Как спасти Колобка от Лисы?

- исторические: как изобрели колесо, самолет, вилку, карандаш и пр.?

- на прогулках: кто мама ветра, кто его друзья, о чем шепчет ветер, о чем спорит ветер с солнцем?

- прием эмпатии: что чувствует этот кустик, испытывает ли боль дерево?

Существуют приемы решения противоречий в детском саду.

Дробилка - дробление и объединение (объединение козлят в сказке, чтобы справиться с волком).

Матрешка - принцип матрешки (одно в одном).

Торопыжка - принцип предварительного действия и антидействия (Маша забралась в корзину, чтобы добраться к бабушке с дедушкой).

Попугай - принцип копирования.

Добрый волшебник - обратить вред в пользу, зло в добро.

Непоседа - принцип динамичности.

Нехочуха - принцип «наоборот».

Метод моделирования маленькими человечками, который используется на занятиях для ознакомления с окружающими предметами и их свойствами.

Важным моментом в процессе организации развивающих занятий является создание у детей мотивации, которая основывается на базовых потребностях детей дошкольного возраста. Психологи отмечают, что у ребенка очень рано зарождается потребность в осознании своей значимости, признании, самоутверждении, реализовать которую ребенок может в игровой ситуации.

Именно в игре реализуется потребность дошкольника действовать самостоятельно, активно, как взрослый. Иногда для решения проблем им необходимо превратиться в волшебников, художников, портных, конструкторов и т.п.

Сильным стимулом, побуждающих дошкольников к деятельности, является мотив личной пользы, который нельзя не учитывать при проведении творческих занятий. Значимой для дошкольников является и потребность общения с взрослым. Процесс общения должен сопровождаться только положительными эмоциями: радостью нового знания, радостью открытия, радостью творчества, удовлетворенностью похвалой. Педагогу важно отказаться от привычки «говорить детям», надо учиться разговаривать с ними.

Постепенно наиболее значимой уже для старших дошкольников становится познавательная потребность.

Наряду с познавательной в старшем возрасте проявляется и потребность в созидании. Ее роль особенно велика в развитии творческого потенциала ребенка.

Нам, педагогам, остается разглядеть, различить, раскрыть глубинный смысл детского озарения. И, озарившись их светом, осознанно вернуть этот смысл детям, чтобы поощрить, подтолкнуть их к дальнейшим творческим прозрениям.

Список литературы:

- «Работа с одаренными детьми: поиски и находки/по ст. Л. Головановой/ Журнал «Народное образование» – 2004. - № 7.

- «Учиться вместе»/по ст. М. Нефедова/Журнал для родителей «Семья и школа» - 1992. – № 1-3.

- «Требуется одаренный воспитатель»/по ст. Вероники Сорокиной/Журнал заботливых родителей «Здоровье школьника» - 2006. - № 10.

- Прохорова Л.Н. Путешествие по Фанталии. Практические материалы по развитию творческой активности дошкольников. – СПб.: «Детство-Пресс», 2000.

Данная статья предлагается как одна из тем для обсуждения на очередной скайп-конференции КЛЮЧИ ИСТИНЫ, которая состоится 21 июня 2013 года в 18.00 по московскому времени:

Качества творческой личности

Одна из сторон педагогической деятельности состоит в том, чтобы научить ученика не только «учиться», но и на этапе обучения преодолевать самого себя, свою лень, свою инертность. Для этого необходимо воспитывать в нем собственно Человека высоконравственного, просвещенногои творческую личность так, чтобы она была готова сама принимать решения и уметь их отстаивать не только перед самим собой, но и перед обществом, особенно при сопротивлении общества или всей системы, которые всегда более инертны, чем творческая личность. С воспитания Человечности и надо всегда начинать, чтобы провести человека через эволюционные джунгли за более короткий срок. Н.В.Левашов считал, что нужно воспитывать человека гармоничного, всестороннего, тогда процесс просветления будет идти более интенсивно.Не случайно наши предки называли свои наивысшие достижения — ТВОРЕНИЯМИ . Творить может только ТВОРЕЦ — ЧЕЛОВЕК , МАКСИМАЛЬНО РЕАЛИЗОВАВШИЙ СЕБЯ через ПРОСВЕТЛЕНИЕ ЗНАНИЕМ и РЕАЛИЗОВАВШИЙ СЕБЯ В ДЕЙСТВИИ …

По умолчанию уже предполагается, что Человек потенциально - это творец .

Но какими качествами должен обладать творческий человек?

Например, Г. Селье считает, что бесчисленные умственные и физические качества присущие ученому как таковому, могут быть приблизительно классифицированы по шести важнейшим категориям:

1. Энтузиазм и настойчивость , т.е. интерес, рвение, страсть направленные на реализацию замысла и способность к длительному и упорному преследованию поставленной цели. Они включают в себя такие качества, как преданность цели, устойчивость к неудачам и однообразию, устойчивость к успеху, мужество, здоровье и энергию.

2. Оригинальность - способность по-новому взглянуть на вещи. А для этого необходимо воспитывать такие качества, как независимость мышления, непредубежденность - готовность пересмотреть предубеждения перед лицом опровергающих их свидетельств, воображение, интуиция и одаренность.

3. Интеллект - способность к пониманию. Он предполагает развитие таких качеств, как логика, память, опыт, способность к концентрации внимания, абстрагированию.

4. Этика - система приемов, управляющих нашим поведением. Она включает честность перед самим собой.

5. Контакт с природой - установление тесной связи с явлением Природы, на которое направлено наше исследование. Для этого важны такие качества как наблюдательность, технические навыки и изобретательность.

Следует сюда добавить - умение работать руками самому. Еще оценка результатов наблюдения - способность отбрасывать все формы ослепляющей нас предвзятости.

6. Контакт с людьми : понимание себя и других, совместимость с окружающими людьми, способность организовать группу, убеждать других и прислушиваться к их аргументам.

Есть и другая точка зрения, которуюможно представить как подход к технологии воспитания творческой личности с учётом шести качеств, изложенных в Жизненной Стратегии Творческой Личности.

1. Без цели не может быть результата, успеха . Следовательно, нужна Высшая (В. Вернадский) или Достойная цель (Г. Альтшуллер), общественно-полезная, на достижение которой стоит потратить творческую жизнь. Для этого человек должен быть не только образованным, но и высоко духовным в нравственном понимании слова.

2. Но как, например, ученику или любому человеку выбрать Высшую или Достойную цель жизни, если у него еще нет опыта жизни или необходимых знаний?

Не любая цель годится на эту роль, следовательно, нужны определенные критерии, подход, т.е. нужна технология выбора цели .

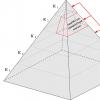

Отсюда и множество возможных путей достижения цели, при реализации которых человек способен раскрыть себя как творческая личность. Вот примерная схема (рис. 1):

Схема развития цели

3. Выбрав цель, необходимо знать, что было сделано в этом направлении предшественниками, знать что нужно для её достижения теперь. Нужна программа по достижению цели, много программ, в зависимости от сложности цели, т.е. нужен комплекс рабочих программ по достижению цели и регулярный контроль за выполнением этих планов и их корректировка по необходимости.

4. Для выполнения намеченных планов нужна высокая работоспособность . Поэтому уже со школы необходимо учить учеников работать систематически, уметь ставить перед собой смелые цели и стремиться достичь их, преодолевая трудности.

5. На пути к достижению цели возникает много проблем, противоречий, для разрешения которых нужна методика, инструмент, технология решения возникающих проблем, т.е., нужна научная методология решения творческих задач.

Н.В. Левашов - это его концепция мироустройства и эволюции материи - новое мировоззрение. Уже сама концепция эволюции материи предопределяет направление её развития, а значит и методологию для решения конкретных задач для Человечества.

6. Нестандартно решенная задача или задача с неожиданным результатом уже состоявшейся личностью, как правило, неоднозначно воспринимается коллегами, наконец, самим обществом, например, потому, что результат может влиять на мировоззрение общества, противоречить устоявшимся парадигмам, за которые коллеги получали учёные степени. В этот период непризнания важно устоять, выдержать удар системы. Поэтому со школы необходимо воспитывать силу духа и воли, учить отстаивать свои идеи, преодолевать неудачи и «держать удар », понимая значимость решаемой проблемы. Тогда будет результат.

7. Чтобы неудачи в учебе (самопознании) не отбили желание ученика учиться, нужен позитивный текущий результат, поддерживающий интерес ученика , организованный дидактическими приемами учителя . Чтобы уже во взрослой жизни бывший ученик мог держать удар со стороны общества, системы, не превращая отстаивание своих идей в борьбу с «ветряными мельницами», на каждом этапе достижения цели нужен результат , внедрение, т.е. нужен успех, организованный им самим.

Нельзя останавливаться на достижении первой цели - ее нужно или внедрять, или идти дальше по отмеченным выше путям, вплоть до смены цели жизни. Спектр целей достаточно широк. Застой - это творческая смерть.

Из истории вопроса

В отечественной психологии в ранний период исследований творчества единственным источником суждения о качествах творческой личности служили биографии, автобиографии, мемуары и другие литературные произведения, содержащие «само-иризнания» выдающихся людей - художников, ученых, изобретателей.

Путем анализа и обобщения такого материала " были выделены наиболее бросающиеся в глаза признаки гениальности, выражающиеся в особенностях перцепции, интеллекта, характера, мотивации деятельности.

К числу перцептивных особенностей личностей, обладающих огромным творческим потенциалом, чаще всего относились: необыкновенная напряженность внимания, огромная впечатлительность, восприимчивость. К числу интеллектуальных - интуиция, могучая фантазия, выдумка, дар предвидения, обширность знаний. Среди характерологических особенностей подчеркивались: уклонение от шаблона, оригинальность, инициативность, упорство, высокая самоорганизация, колоссальная работоспособность. Особенности мотивации деятельности усматривались в том, что гениальная личность находит удовлетворение не столько в достижении цели творчества, сколько в самом его процессе; специфическая черта творца характеризовалась как почти непреодолимое стремление к творческой деятельности.

Были предложены и своеобразные критерии объективной оценки творческих потенций: согласно П. К. Энгельмейеру, технический гений проявляется в способности интуитивного схватывания идеи изобретения; для ее разработки достаточно таланта; для конструктивного выполнения - прилежания.

Позднее в целях изучения качеств творческой личности были использованы тесты. Результаты обследования знаменитых шахматистов оказались несколько неожиданными; кроме отчетливо проступающих профессиональных особенностей, не было обнаружено никаких особых отклонений от нормы ни во внимании, ни в памяти, ни в "комбинаторной способности; высоко развитой

1 Конечно, во все периоды исследования такие материалы существенно дополнялись личным мнением авторов исследований.

у знаменитых шахматистов оказалась лишь способность к установлению логических связей. Таким образом, данное тестовое обследование не выявило никаких определенно выраженных качеств творческой личности.

Нечто подобное показало и изучение изобретателей. Их данные не были ошеломляющими по сравнению с нормой. Однако внутри изобретателей удалось обнаружить отчетливые различия, строго согласующиеся с их продуктивностью. Наиболее продуктивные изобретатели отличались от наименее продуктивных и уровнем развития интеллекта, и уровнем развития внимания. Вместе с тем, по мнению автора исследования П. А. Нечаева, не эти различия являются наиболее существенными. Крупные изобретатели и ученые отличаются от менее значительных не столько развитием формально-интеллектуальных навыков, сколько строем личности. Водораздел здесь проходит по линии настойчивости в выполнении намеченных планов, активности, агрессивности в защите своей личности, организаторских способностей и т. п.

Выдвигался и ряд других вопросов, связанных с особенностями творческой личности и главным образом - личности ученого. Среди них следует отметить вопросы типологии личности ученых, классификации деятелей науки, вопросы возрастной динамики творчества, природы и развития способностей к творчеству, воспитания творческих способностей.

Так, например, касаясь типологии ученых, Ф. Ю. Левинсон-Лессинг разделял творчески мало продуктивных ученых-эрудитов, называя их «ходячими библиотеками», и творчески прэдук-тивных ученых, не отягощенных переизбытком оперативных знаний, обладающих мощно развитой фантазией и блестяще реагирующих на всякого рода намеки.

Возрастную динамику творчества рассматривал М. А. Блох, строивший свои выводы в этой области, в основном опираясь на анализ зарубежной литературы. Наиболее благоприятный возраст для проявления гениальности он относил к 25 годам.

Анализ работ зарубежных авторов касательно природы и факторов развития способностей привел М. А. Блоха к выводу об отсутствии убедительных констант в зависимости гениальности от врожденных качеств. Не обнаружились такие константы и относительно роли влияния среды, в том числе и обучения в школе. М. А. Блох вместе с большинством представителей раннего периода исследований был глубоко убежден в том, что сознательная деятельность людей ни в какой мере не может повлиять на формирование гениальных ученых, изобретателей, поэтов и художников.

На основании собственных исследований П. А. Нечаев, касаясь вопроса воспитания технического изобретательства, полагал, что изобретатели - преимущественно люди с благоприятной природной организацией. Многие, не получившие образования, практически достигли малого. Но образование выступает иногда и в роли тормоза. Известны случаи крупных успехов необразованных талантов. Поэтому в школе важен не только материал обучения, но и та форма, в которой он дается.

В "более поздний период существенного продвижения в области психологии качеств личности творцов науки не было. Отдельные работы, затрагивающие такую проблематику, по существу опирались на материалы прошлого.

Не случайно поэтому на Симпозиуме по проблемам научного и технического творчества (Москва, 1967 г.) все сообщения, представленные на заседание секции психологии, сгруппировались в русле проблемы психологии творческого мышления. Вопросы психологии творческой личности совсем не затрагивались (в известной мере такого рода вопросы затрагивались в сообщениях на других секциях, но не в специально психологическом плане). Возможно, такое обстоятельство сложилось не случайно, потому что в настоящее время для продуктивного, строго научного анализа качеств творческой личности психологией не разработано еще достаточно надежных средств.

В последние два десятилетия исследования по вопросам качеств творческой личности, творческих способностей приобрели широкий размах за рубежом, особенно в США. Однако та общая характеристика зарубежных, особенно американских, исследований в области психологии научного творчества, которая была дана нами в вводном разделе, полностью распространяется и на работы данного профиля. Все они носят узко практический, прикладной, конкретный характер, минующий стадию фундаментального исследования.

Видимо, в силу именно данных причин эти исследования не перешагнули тот качественный рубеж, который проведен работами, выполненными, скажем, до 30-х годов. Поэтому, характеризуя современные зарубежные исследования, можно говорить лишь о их количественном росте. Все они сохраняют в принципе старую проблематику и, за малыми исключениями, приходят принципиально к тем же выводам. Если мы сравним высказывания потебнистов о творческих качествах личности с теми выводами, к которым приходят в своих работах, например, Гизелин (1963), Тейлор (1964), Баррон (1958) и многие другие современные исследователи в США, то не найдем принципиальной разницы. Происходит лишь смена акцентов и некоторое перераспределение вопросов, привлекающих наибольшее внимание.

В плане структурной расчлененности проблем также не произошло никаких сдвигов. Это наглядно показывает, например, весьма характерный для американских исследований неречень «конкретных способностей и психических свойств, необходимый для работы в области науки и техники», приведенный Г. Я. Ро-зеном в информационном бюллетене «Исследования по психологии научного творчества в США» (1966). Автор дает этот перечень в том виде, в котором он указан в работе Тейлора и других источниках (Андерсон, 1959): «Незаурядная энергия. Находчивость, изобретательность. Познавательные способности. Честность, прямота, непосредственность. Стремление к обладанию фактами. Стремление к обладанию принципами (закономерностями). Стремление к открытиям. Информационные способности. Ловкость, экспериментальное мастерство. Гибкость, способность легко приспосабливаться к новым фактам и обстоятельствам. Упорство, настойчивость. Независимость. Способность определять ценность явлений и выводов. Способность к сотрудничеству. Интуиция. Творческие способности. Стремление к развитию, духовному росту. Способность удивляться, приходить в замешательство в столкновении с новым или необычным. Способность полностью ориентироваться в проблеме, отдавать себе ясный отчет о ее состоянии. Спонтанность, непосредственность. Спонтанная гибкость. Адаптивная гибкость. Оригинальность. Дивергентное мышление. Способность к быстрому приобретению новых знаний. Восприимчивость («открытость») по отношению к новому опыту. Способность легко преодолевать умственные границы и перегородки. Способность уступать, отказываться от своих теорий. Способность «рождаться каждый день заново». Способность отбрасывать несущественное и второстепенное. Способность к тяжелому, упорному труду. Способность к составлению сложных структур из элементов, к синтезу. Способность к разложению, к анализу. Способность к комбинированию. Способность к дифференциации явлений. Энтузиазм. Способность к самовыражению. (Внутренняя зрелость. Скептицизм. Смелость. Мужество. Вкус к временному беспорядку, хаосу. Стремление оставаться подолгу одному. Подчеркивание своего «Я». Уверенность в условиях неопределенности. Терпимость к неясности, двусмысленности, неопределенности» (Розен, 1966).

Аналогичная пестрота, нерасчлененность, глобальность характерна для большинства подобных исследований и бол-ее узко направленных на изучение «локальных» проблем, например для исследований интеллекта (Гилфорд и др.), типологии ученых (Гоу, Вудворт и др.), возрастной динамики творчества (Ле-ман и др.) и т. д.

Нельзя сказать, что в психологическом плане эти труды лишены содержания. Напротив, многие из них весьма содержательны, ценны, интересны, а порой и мудры. Однако все они - плоды здравого смысла - сырье, которое должно стать со временем предметом фундаментального исследования, пройти сквозь призму абстрактно-аналитического подхода.

Главной современной задачей такого подхода является расчленение проблемы личности на ее социологический и психологический аспекты. Специфическим содержанием психологического аспекта оказываются в таком случае особенности усвоения субъектом социальных условий окружающей его среды и психологических механизмов созидания этих условий. В какой-то мере данная сторона проблемы аналогична проблеме взаимоотношения мышления и познания.

Наш психологический анализ творческих способностей представляет попытку реализации принятого нами абстрактно-аналитического подхода применительно к данной, очень аморфной проблеме. Основная позитивная задача - выявить способности субъекта, благоприятствующие нахождению интуитивных решений, их вербализации и формализации.

Критическое рассмотрение узловых вопросов современного состояния проблемы (врожденное и приобретенное в творческих способностях, общая и специальная одаренность, специфические способности, развитие способностей на протяжении жизни ученого, тестологическое изучение творческих способностей, их воспитание и т. п.) обнаруживает, как и в предшествующих случаях, их структурную нерасчлененность. Приложение абстрактно-аналитического подхода создает почву для расчленения исходной конкретности и исследования психологического уровня ее организации.

В качестве принципиального примера такого исследования мы и представляем экспериментальный анализ одной из важнейших способностей - способности действовать «в уме» - внутреннего плана действий (ВПД).

Исследования внутреннего плана действий

Общая характеристика этапов развития внутреннего плана действий дана нами в пятой главе при описании центрального звена психологического механизма творчества в свете абстрактно-аналитического подхода. Выявление этапов развития ВПД было положено в основу его дальнейшего исследования 2 .

В этом направлении прежде всего была изучена общая картина развития:ВПД.

Путем обследования диагностической методикой (в принципиальном виде близкой той, которая описана нами при характеристике этапов развития ©ПД) большого числа испытуемых- старших дошкольников, младших школьников (основная масса), учащихся V-XI классов и взрослых - удалось обрисовать контуры общей картины развития ВПД.

Основными характеристиками этой картины явились: формулы распределения (ФР) и средние показатели (СП).

Каждая ФР при анализе общей картины развития ВПД выводилась в итоге диагностического обследования группы уча-

Экспериментальный материал исследования внутреннего плана действий подробно изложен автором в книге «Знания, мышления и умственное развитие» (М., 1967)

щихся, включающей в себя полный состав детей нескольких классов одного и того же года обучения московских и сельских школ.

В ФР указывалось количество (выраженное в процентах) детей группы, находящихся в период обследования на I, II, III, IV и V этапах развития ВПД. Первый член правой части этой формулы соответствовал I этапу, второй - II этапу и т. д.

Например, выражение ФР=(а, Ь, с, d, e) может означать, что из обследованного количества учеников данной группы а% детей находилось на I этапе развития ВПД, Ь%-на II этапе, с% - на III, d%-на IV и е% - на V этапе.

СП представляет собой суммарный результат опытов с той или иной группой учащихся. Он получается путем обработки данных соответствующей ему формулы распределения и подсчитывает! по формуле

a+2b + 3c + 4d+5e

где а, Ь, с, d, e - процентно выраженные количества детей группы, находящихся соответственно на I, II, III, IV и V этапах развития внутреннего плана действий; 2, 3, 4, 5 - постоянные коэффициенты, соответствующие баллу, которым оценивается каждый из достигнутых этапов.

Средний показатель (при пятибалльной системе) может быть выражен величинами от 1 (низший показатель; возможен в случае, если все обследованные дети группы находятся на I этапе развития ВПД) до 5 (высший показатель; возможен в случае, если все дети обследованной группы находятся на V этапе развития ВПД).

Результаты опытов, характеризующие общую картину развития ВПД у младших школьников, представлены в табл. 1.

Таблица 1

|

Число обследованных |

Распределение в абсолютных числах |

||||||||||||

|

Период обследования |

этапы |

||||||||||||

|

Класо |

|||||||||||||

|

Начало учебного года |

|||||||||||||

|

Конец учебно- |

|||||||||||||

Таблица 2

|

Число обследованных |

Формула распределения по этапам |

||||||

|

Класс |

|||||||

|

VIII-IX-X |

|||||||

Точность общей картины распределения учащихся по этапам развития внутреннего плана действий находится в прямой зависимости от числа обследованных детей. (В нашей работе сделан лишь первый набросок такой "картины. Поэтому мы не считаем, что приводящиеся здесь количественные характеристики являются окончательными. По мере приобретения материалов новых обследований эти характеристики могут в какой-то мере измениться. Однако принципиальные штрихи картины верны.

С целью анализа особенностей дальнейшего роста СП были проведены дополнительные обследования учащихся V-XI классов. Результаты этих обследований приведены в табл. 2.

Рассмотрение изменения СП от момента поступления детей в школу до момента завершения обучения в XI классе обнаруживает, что темп роста СП (с небольшими приближениями) пропорционален его степени недозавершенности (под степенью недозавершенности понимается разность между предельным значением СП и достигнутым значением).

Эти изменения могут быть выражены уравнением

у"=(а- y ) lnb . Одно из частных решений этого уравнения

у = а - b l ~ x ,

где у - уровень развития СП; х - количество лет обучения в школе; а - предел развития СП, вероятно связанный с типом обучения и индивидуальными особенностями учащихся; Ь - коэффициент, возможно выражающий меру учебной нагрузки. На рис. 47 изображен график расчетной кривой со значениями: а = 3,73 и & = 2; точками указаны эмпирические данные 3 .

* Мы не стремились к большой точности количественной обработки материалов экспериментов, считая необходимость в точности преждевременной. Преждевременным нам представлялся и детальный строгий математический анализ полученных зависимостей. Во всяком случае к результатам такого анализа следует относиться с большой осторожностью, так как качественный анализ фактов находится еще на начальной стадии.

Описанные данные по характеристике общей картины развития ВПД еще не вполне достаточны для строго обоснованных выводов. Однако уже эти данные наталкивают на ряд гипотез.

Прежде всего, опираясь на закономерность изменения СП, можно получить известное представление об общей картине развития ВПД 4 в целом, не ограничиваясь только отрезком младшего школьного возраста. С этой целью прежде всего необходимо проанализировать уравнение y = 3,73-2 1- x На рис. 48 изображена соответствующая ему кривая.

Формулы распределения, полученные нами для начальных классов, показывают, что коэффициент 3,73, определяющий

4 -

Рис. 47 Рис. 48

предел развития ВПД, демонстрирует лишь средний уровень этого развития (индивидуальные различия здесь нивелированы) и вовсе не характеризует всех его возможных вариантов. Поэтому экспоненту, представленную на рис. 48, следует рассматривать лишь как кривую, изображающую общий тип развития (в данном случае наиболее близко совпадающий со средними эмпирически полученными данными).

Следовательно, а = 3,73 в уравнении у = а -b 1-х нельзя рассматривать как абсолютный предел для всех возможных характеристик развития. Например, развитие детей, достигающих высшего уровня пятого этапа, должно иметь несколько иную кривую.

Если мы действительно примем исходную кривую (y= 3,73- -2 1-х) за известный тип развития, то, сохраняя второй коэффициент (b - меру учебной нагрузки) уравнения у=а -b 1-х неизменным, по аналогии с данной кривой можно построить кривую, характеризующую абсолютно предельную возможность развития (а = 6), протекающего по такому типу (т. е. кривую с уравнением y=6-2 1-х). Таким же путем легко вычертить кривую, иллюстрирующую развитие с наиболее низким (в соответствии с полученными нами данными) относительным пределом развития (а = 2).

Рассмотрим кривую, где а=6, т. е. идеальный случай развития ВПД при принятых нами допущениях. Данная кривая показывает, что развитие исследуемой способности начинается примерно с пяти с половиной лет {у = 0 при х= -1,44).

Однако это не абсолютно нулевая точка. Данная точка отсчета определяется особенностями принятой нами шкалы измерения, приуроченной к анализу развития ВПД у младших школьников (все дети, неспособные репродуцировать свои действия во внутреннем плане, относятся нами к I - фоновому - этапу развития ВПД). Несомненно, что развитие ВПД происходит и в более раннем периоде (а сам этап фона объективно

Рис. 49

Рис. 50

является глубоко дифференцированным этапом). Но этот период нами не изучался, у нас нет о нем собственных экспериментальных данных, нет критериев развития этого периода и соответствующей им шкалы измерения.

Можно, конечно, предположить, что полученная кривая представляет собой верхнюю часть типичной кривой роста (имеющей 5-образную форму), и построить от избранной точки отсчета (у=0; д:=-1,14) симметричную ей кривую (рис. 49). Полученная таким методом кривая, неемотря на ее полную гипотетичность, представляет известный интерес. Она достигает точки, соответствующей времени образования плода, тогда, когда у начинает достаточно выраженно стремиться к своему нижнему пределу - абсолютному нулю. Ни одна из других возможных кривых (при 6>а>2) такой обратимостью не обладает, хотя все они по мере увеличения а стремятся к данному идеальному случаю (рис. 50). На такого рода случайность нельзя не обратить внимания. К тому же кривая (при а = 6) нисколько не противоречит тем представлениям о темпах и качественных особенностях умственного развития детей в возрасте от рождения до 6 лет, которые сложились в современной науке о ребенке.

Все это дает нам основания принять кривую (при с = 6) за идеальный случай развития. (Вместе с тем этот идеальный случай еледует рассматривать как классическую норму, так как все отклонения от данной нормы (представляющей вместе с тем предельную возможность) вызваны причинами неудачно сложившихся условий развития.

Таким образом, принятая нами гипотетическая кривая идеального случая развития ВПД является, с одной стороны, асимптотой по отношению к абсолютному нулю и, с другой стороны, асимптотой по отношению к абсолютному пределу развития ВПД. Она симметрична относительно точки изгиба, наступающего примерно в 5,5 лет, где положительное ускорение сменяется отрицательным

Нижняя часть кривой до точки изгиба построена нами произвольно. Мы имеем фактические данные, относящиеся лишь к ее верхней части. Поэтому мы и рассматриваем лишь данную часть, сохраняя в силе ранее принятую нами шкалу с относительной нулевой точкой отсчета.

Кривая показывает, что в идеальном случае уже к концу пятого и началу шестого года жизни ребенок достигает II этапа развития ВПД. Это подтверждается в известной мере данными разведывательных опытов с дошкольниками. В этих опытах среди детей 6-7 лет мы нередко находили таких, у которых обнаруживался III этап развития ВПД. Некоторые же из детей этого возраста по уровню развития ВПД приближались к IV этапу. Вместе с тем нам не удалось найти детей в возрасте первой половины пятого года, которые смогли бы овладеть условиями нашей экспериментальной задачи. Равным образом нам не удалось найти пятилеток, у которых бы обнаруживалась достаточно выраженная способность, соответствующая второму этапу развития ВПД.

Далее, кривая идеального случая роста СП показывает, что к моменту поступления в школу, т. е. в семилетнем возрасте, дети могут достигать IV этапа развития ВПД. Из 192 первоклассников, обследованных в начале учебного года (см. табл 1- ФР и СП у младших школьников), 9 человек фактически оказались на IV этапе 5 .

К концу первого года обучения, т. е. примерно к 8 годам, дети способны достигать V этапа развития ВПД. Из 219 первоклассников, обследованных в конце учебного года, 11 человек фактически оказались на V этапе.

К концу V класса, т. е. примерно к 12 годам, кривая СП асимптотически сближается с пределом: примерно 9/ 10 ее роста оказываются пройденными - способность, развитие кото-

6 В той же таблице один первоклассник, обследованный в начале учебного-года, отнесен к V этапу развития ВПД Следует полагать, что это - ошибка экспериментатора (переоценка развития внутреннего плана действий ребенка в ходе опыта)

рой находит свое известное отображение в росте СП, можно считать практически сформированной (хотя в ощутимой мере нарастание СП продолжается еще и в V-VIII классах).

Следует полагать, что в дальнейшем умственном развитии человека ведущее место занимают уже иные закономерности. Это развитие идет прежде всего по линии наращивания знаний, по линии широкого овладения культурой и профессиональной специализацией.

Такого рода особенности умственного развития, конечно, накладывают известную печать и на характеристики ВПД. Однако исследованием этой стороны вопроса мы не занимались. Наша задача ограничивалась регистрацией уровня развития ВПД путем анализа особенностей мышления в условиях максимально упрощенной конкретной задачи (практической, познаватель-ной). Представленные в нашей методике задачи, конечно, нельзя признать в этом смысле максимально простыми; поэтому мы подчеркиваем лишь наше стремление к использованию максимально простых (в практическом или познавательном смысле) задач. Фактически сложность данных задач в указанном смысле определяется той предметной стороной экспериментального материала, в которую нам удалось воплотить общий замысел.

Таким образом, мы специально не изучали развития способности сознательного самопрограммирования действий. Нам важно было констатировать сам факт появления такой способности. Именно эта особенность развития ВПД и отображается верхней частью кривой СП (при о=6). Абсолютный верхний предел роста СП соответствует моменту появления такой способности (с той мерой точности, которая определяется конкретным материалом, воплощающим замысел эксперимента). Дальнейшее развитие ВПД характеризуется другими его сторонами и закономерностями, которые мы не исследовали.

Нам важно подчеркнуть в этом отношении лишь один подмеченный нами факт: в "принципе ребенок, внутренний план действий которого достиг V этапа развития, потенциально способен овладевать знаниями любой степени сложности, конечно если ему верно будет представлен логический генезис знаний. Вместе с тем он способен также адекватно оперировать любыми усвоенными им знаниями. Конечно, говоря о потенциальной способности, мы имеем в виду лишь обеспеченность успеха обучения со стороны развития ВПД обучаемого и не затрагиваем здесь других важных сторон обучения. Кривая роста СП не отображает индивидуальных особенностей хода развития ВПД, так что жестко прогнозировать на ее основе развитие ВПД того или иного конкретного ребенка нельзя 6 . Однако она достаточно

6 Мы не располагаем фактами, подтверждающими или полностью опровергающими возможность развития ВПД у взрослых Выяснение этого вопроса -■ задача особого исследования отчетливо отображает общую картину этого развития - ее наиболее типичные формы.

По данным, представленным в табл. 6, СП достигает сейчас абсолютного предельного уровня лишь у группы, составляющей 5-8% всех обследованных. Кривые развития СП показывают: чем позднее ребенок проходит точку изгиба, тем на меньший уровень поднимается СП к моменту затухания его роста. Поэтому даже не вся группа, составляющая 18% испытуемых, находящихся, по данным табл. 1, к моменту завершения обучения в начальной школе на V этапе, достигают абсолютного предела роста ОП. Более половины группы (подгруппа, достигающая V этапа позднее завершения обучения в I классе) может иметь СП ниже абсолютного предела.

Эти цифры показывают большую возможность доразвития интеллекта у весьма обширного числа учащихся Однако такая возможность может быть реализованной лишь при условии вскрытия механизмов развития ВПД, выявления определяющих его факторов.

Для выявления ведущих факторов развития ВПД в нашем исследовании решающее значение приобрело изучение влияния на это развитие различных типов обучения в школе и анализ причин задержек формирования способности действовать «в уме» у отдельных школьников, открывший возможность направленной организации желаемых сдвигов.

На тесную связь развития ВПД с особенностями обучения и воспитания указывала уже общая картина рассматриваемого развития: первоклассники распределялись по всем его этапам, следовательно, возраст (созревание) не имел в этот период решающего значения. Об этом же самом говорили и данные дифференциальной картины: у некоторых детей наблюдались стремительные рывки вперед, значительно опережающие ход средней кривой развития; у других, наоборот, обнаруживалось затухание роста показателя вначале относительно высоко развитого ВПД.

Наличие таких рывков, несомненно, указывало на известную возможность преднамеренной стимуляции желаемых сдвигов, на возможность рационального управления умственным развитием школьников Вскрытию таких возможностей благоприятствовал анализ случаев задержек в развитии ВПД и их устранение

Проведенные нами обследования показали, что к концу первого года обучения наибольшее количество детей московских школ достигает III этапа развития ВПД. Поэтому развитие ВПД детей, находящихся к этому моменту на II и особенно на I этапах, представляет собой случаи задержки. Специальный анализ таких случаев и интересен для вскрытия условий и выявления причин, определяющих сдвиг в развитии. Сопоставление особенностей деятельности детей, отличающихся задержкой

развития ВПД, с аналогичной деятельностью их более развитых сверстников, и анализ результатов такого сопоставления привели нас к выявлению ряда причин задержки.

Наиболее распространенная группа таких причин - обыкновенное недоразвитие ВПД, связанное с особенностями задач деятельности детей в дошкольном возрасте. Чаще всего она встречается в сельской школе.

Первая из причин такой группы обнаруживается у детей, не попадавших в ситуации, где бы им приходилось не только достигать какого-либо практического результата, но и объяснять, как, каким способом этот результат достигнут, т. е. решать теоретические задачи. В дошкольном возрасте они выполняли лишь прямые речевые указания взрослых, либо подражали им, но не решали творческих теоретических задач под руководством взрослых, в процессе речевого общения с ними.

Характерным симптомом в таких случаях оказываются особенности речи детей. Они используют речь только в ситуациях практических задач и неспособны рассказать о том, как ими самими было выполнено то или другое действие. Или - еще рельефнее - такой ребенок неспособен научить другого ребенка (исключая прямое подражание, "прямой показ) тому действию, которое сам он только что проделал и в ряде случаев - довольно успешно. Если же ему дать готовую словесную формулировку сделанного, он не может ее повторить сразу же и с достаточной точностью. Ему необходимы несколько повторений и довольно значительный отрезок времени для механического заучивания формулировки. Испытуемый отдает себе отчет только о результате своего действия и не контролирует сознательно его процесса.

Вообще речь таких школьников весьма бедна и по сравнению с их сверстниками, достигшими более высоких этапов развития ВПД, явно недоразвита. Запас слов небогат. Построение фраз зачастую неправильное.

Вторая причина - отсутствие необходимых для школьника познавательных мотивов. Дети охотно приходят в школу, не торопятся уходить домой. Но в классе - пассивны, очень редко поднимают руки, равнодушно относятся и к сравнительно успешным ответам, и к провалам. Школьники этой категории почти не имеют никакого опыта специфической умственной работы. Пытаться действовать «в уме», пытаться думать - для них непривычный и нежелательный труд. Дети стараются уклоняться от решения задач в уме. Их не захватывают занимательные задачи, требующие обдумывания. В большинстве случаев такие ученики или вообще не принимают учебных задач, которые перед ними ставятся, или же руководствуются ими очень небольшой промежуток времени, а затем «теряют задачу».

Близко связана со второй и третья причина - отсутствие необходимой произвольности. Сидя в классе, дети не шумят, но вместе с тем они и не сосредоточены на уроке: постоянно вертятся, заглядывают в тетради соседей, под парты, играют с тетрадями, карандашами и т. п. Вопросы учителя застают их врасплох. В большинстве случаев почти у каждого учащегося данной категории можно подметить весь комплекс перечисленных причин, хотя иногда какой-либо отдельный недостаток гипертрофирован.

В целом общее развитие этих детей невысоко. Но вместе с тем у них неплохо развит так называемый практический интеллект. В плане практических действий они весьма сообразительны и не уступают сверстникам, достигшим более высоких этапов развития ВПД, а иногда и превосходят их.

Перечисленные выше причины задержки развития внутреннего плана сравнительно легко устранимы. Для развития ВПД таких детей в условиях школы нет особых препятствий. Следует лишь уделять особое внимание развитию речи, как можно шире использовать дидактические игры, стимулирующие интеллектуальную работу. Важно также понять, что в филогенезе все специфические человеческие особенности развивались во взаимном общении людей, а в онтогенезе, особенно в отношениях между ребенком и взрослым, в том числе и в условиях школы, такое общение далеко не всегда взаимоактивно. Однако развитие ВПД именно предполагает такую взаимоактивность. Учитель должен иметь возможность создавать ситуации, в которых не только он учит ребенка, но и ребенок «учит» его и в ходе такого «обучения» решает (под косвенным руководством учителя и с помощью учителя) творческие задачи. Решающее значение имет также способность учителя отыскивать нужные формы простейших теоретических задач, решение которых необходимо для «вытягивания» внутреннего плана ребенка. К сожалению, до сих пор это происходит совершенно стихийно и принадлежит области «педагогического искусства».

Автору этой работы удалось путем соответствующего руководства деятельностью учителя в сравнительно короткий период вызвать резкий сдвиг в развитии ВПД у детей экспериментального класса одной из сельских школ.

В начале октября показатели первых классов этой школы были таковы:

экспериментальный: ФР = 87, 10, 3, 0, 0; СП=1,16;

контрольный: ФР = 95, 0, 0, 5, 0; ОП = 1,15.

В феврале этого же года (при очередном обследовании) были получены следующие показатели:

экспериментальный: ФР=14, 76, 10, 0, 0; СП=1,96;

контрольный: ФР = 85, 5, 5, 5, 0; СП=1,30.

Таким образом, из 25 детей экспериментального класса, которые в начале учебного года находились на I этапе развития ВПД, к середине учебного года 21 человек достиг II этапа (в контрольном классе - только два ученика).

Однако 4 человека экспериментального класса, находившиеся в равных условиях со своими товарищами, остались на I этапе. Следовательно, те общие средства, вызывающие сдвиги, о которых только что упоминалось, оказались для этих детей недостаточными, неэффективными. Аналогичные случаи задержки развития |БПД имелись и в московской школе.

Группа детей с резкой задержкой в таком развитии была подвергнута специальному экспериментальному исследованию, в результате которого была установлена другая группа причин.

а -/ б

Рис. 51. Способ отсчета квадратов

а - отправной пункт первого хода. 1, 2 - клетки, которые следует миновать; 3 - конечный пункт первого хода испытуемого и исходный следующего; б - фактический порядок отсчета у испытуемых г отсутствием ряда важных навыков ориентации во времени и пространстве

Для этой группы характерно отсутствие у детей ряда важных навыков ориентации во времени и "пространстве. Этим детям, как и предшествующей группе, свойственно также и отсутствие необходимого для школьника развития познавательных мотивов, и достаточной произвольности. Однако типичное для детей предшествующей группы недоразвитие речи не является здесь специфической особенностью. Наоборот, внешне речь может быть весьма развитой. Недоразвитым оказывается «практический интеллект».

Дети этой категории, зная прямой счет, не владеют обратным, не могут выбрать из расставленных перед ними в один ряд кубиков тот, порядковый номер которого указывает экспериментатор. Они не способны пересчитать группу кубиков, расставленных беспорядочно. Многие не знают, где правая, где левая сторона и т. п.

При попытке обучить этих детей упрощенной форме хода конем обнаруживается следующее. Испытуемому задается способ отсчета квадратов (рис. 51,а): от исходной клетки (там, где стоит конь) отсчитать две (в указанном порядке) и попасть на третью. При отсчете испытуемые, как правило, не соблюдают данных им указаний. Порядок отсчета (без специального обучения) остается совершенно случайным, например таким, как показано на рис. 51,6.

При обучении таких испытуемых нотации возникают следующие явления. Экспериментатор просит испытуемого запомнить

название клеток. Он указывает указкой на клетку al и называет ее: al, затем указывается и называется клетка а2, потом- аЗ. После трех-четырех повторений ребенок способен назвать три эти клетки, когда экспериментатор снова указывает на них указкой, не называя их сам. Но это возможно только при одном условии: если строго сохраняется исходный порядок, т. е. "если вновь указывается клетка al, потом а2 и аЗ. Если же этот порядок изменяется и экспериментатор указывает, например, вначале клетку аЗ, затем а2 и al, то (без специального обучения) назвать эти клетки правильно ребенок не может.

Создается впечатление, что у испытуемого формируются относительно самостоятельные вербальные и зрительно-двигательные цепочки, которые связываются лишь в начальном пункте показа. Три действия испытуемого не связываются в единую систему, не образуют нужной структуры. Ребенок не обнаруживает принципа своих действий. "Каждое из действий связывается с другим «механически», на уровне элементарного взаимодействия. Поэтому исключается возможность обратимости. Такая картина никогда не возникает у детей с более высоким уровнем ВПД.

По сравнению с первой группой причин (простая несформи-рованность.внутреннего плана действий) вторая группа имеет более сложную природу.

Если у детей предшествующей категории «практический интеллект» развит совершенно достаточно и система основных навыков пространственно-временной ориентации, необходимая для данного момента развития, не только сложилась, но и в какой-то мере обобщена, вербализована (дети выполняют связанные с элементарной пространственно-временной ориентацией задания по словесному указанию взрослых), то у детей данной категории в система необходимых навыков пространственно-временной ориентации имеются «белые пятна», благодаря чему вся эта система в целом оказывается несформированной.

В обычных ситуациях это не проявляется. Например, в «макродвижениях», при ходьбе, беге, простейших подвижных играх, ребенок, как и.все нормальные дети, ведет себя адекватно ситуации, он совершенно правильно ориентирует свое тело относительно окружающих предметов. Однако в «микродвижениях», там, где нужно каким-либо образом ориентировать не только себя по отношению к предметам, а и сами эти предметы, и относительно не только себя, но и каких-либо иных координат, такие дети оказываются беспомощными. Следовательно, многие важные навыки такого рода пространственной ориентации остаются не только не вербализованными, а, значит, и не обобщенными, но, вероятно, они и не формируются. Поэтому ребенок и не может, например, упорядочить расположение ряда предметов на экспериментальном столе, чтобы затем их пересчитать, и т. п.

Вместе с тем, как уже говорилось, речь описываемых детей может быть относительно богата и сравнительно правильна. На основании разговора с ребенком может сложиться впечатление о его вполне достаточном развитии. Однако такое впечатление - явно поверхностно. Речевые, символические, структуры у ребенка во многих случаях не соотнесены с соответствующими непосредственными чувственными проекциями, а потому и не связаны в должной степени с реальностью.

Устранение задержек в развитии ВПД, связанных с причинами второго вида, сложнее, чем в первом случае. Дело в том, что тем навыкам, которые составляют пробелы в непосредственном опыте ребенка и которые необходимы для построения системы его внутреннего плана, обычно специально не учат. Они приобретаются стихийно. Поэтому мы не имеем более или менее достаточного знания о том, какой должна быть система навыков непосредственной пространственно-временной ориентировки. К тому же возникшие у детей «белые пятна» перекрыты речевыми наслоениями.

Решающие сдвиги здесь могут быть получены путем заполнения указанных пробелов. Но прежде всего их нужно вскрыть, для чего необходимо особое лабораторное исследование.

Отсутствие научного знания о достаточном составе навыков пространственно-временной ориентировки и их системе является основным препятствием для ликвидации рассматриваемой здесь задержки развития широким фронтом. Пока что исследование таких пробелов может строиться только эмпирически.

Мы не имеем еще достаточного опыта (наблюдения над детьми данной категории велось всего лишь два года) для сколько-нибудь обоснованных прогнозов дальнейшего развития ВПД в случаях исходной неполноценности чувственного опыта детей. Возможно, что в ходе последующего обучения эти проблемы окажутся постепенно заполненными и условия для движения по этапам развития ВПД сложатся как бы сами собой. Однако те сведения, которыми мы располагаем сейчас (результаты отдельных обследований отстающих учащихся III и IV классов), с большей вероятностью говорят о другом: хотя данные пробелы с возрастом действительно постепенно заполняются, но отставание ребенка от более развитых сверстников, вызванное вначале этими пробелами, нарастает. Уже в I классе дети с пробелами в непосредственном опыте оказываются как бы выбитыми из колеи. Они иначе усваивают школьные знания - чаще всего механически, иначе действуют, иначе подходят к овладению учебными предметами и фактически не овладевают ими. Разрыв звеньев системы чувственного опыта приводит к последующей дезорганизации всей структуры интеллекта, дети не выходят из числа отстающих. Чем более запущенными оказываются такие недостатки интеллекта, тем труднее их исправлять.

Поэтому вопрос ликвидации указанных пробелов уже в течение первого года обучения является весьма значительным, несмотря на то что сегодня нам известны лишь частные пути такой ликвидации, т. е. пути, ограниченные сферами отдельных конкретных задач,

В качестве примера попыток добиться сдвигов по этапам развития ВПД у детей данной категории опишем проведенную работу с четырьмя московскими первоклассниками (работа проводилась в апреле и мае, т. е. в период завершения первого года обучения).

Не имея знания об оптимальной системе навыков пространственно-временной ориентации, мы, естественно, были вынуждены двигаться эмпирическим путем. Основу замысла каждого из экспериментов составлял результат сопоставления особенностей деятельности детей, отличающихся задержкой развития ВПД, с особенностями аналогичной деятельности более развитых испытуемых. Наиболее существенное различие обнаружилось в состоянии (или формировании) структур внешнего плана действий.

В качестве одного из вспомогательных средств диагностирования этапов развития ВПД нами использовалось время скрытого периода действий, в результате которых испытуемый показывал на девятиклеточнои доске два пункта, на которые можно поставить коня с исходного, указанного экспериментатором пункта.

У интеллектуально развитых взрослых это действие (глядя на доску) осуществляется практически мгновенно. Причем, как показывают данные самонаблюдения, нужные клетки (в условиях «глядя на доску») как бы приподнимаются в перцептивном поле (занимают место «фигуры», прочие - воспринимаются как «фон»). Необходимость подсчета полей не возникает. Процесс действия не осознается. Действие автоматизировано и свернуто. Даже в усложненных условиях (не глядя на доску) действия осуществляются в среднем за 2-4 секунды.

Понятно, что такое обстоятельство весьма благоприятствует решению задачи: элементы ее решения превращены в автоматизированные операции, не требующие предварительной сознательной организации. Отдельные действия, из которых слагается решение, хотя и стимулируются вербальио, но организуются на базальном уровне взаимодействия субъекта с объектом, а это возможно, конечно, лишь благодаря тому, что в прошлом во внешнем плане действий были выработаны соответствующие структуры.

У учащихся, заканчивающих I класс и находящихся на V этапе развития ВПД, время описанной реакции приближается ко времени реакции интеллектуально развитых взрослых (не глядя на доску - 5-7 сек.). У детей, достигших IV этапа, это время возрастает, но весьма незначительно (не глядя на доску - 6-10 сек.). Испытуемые третьего этапа показывают уже менее стабильное время (не глядя на доску - 10-36 сек.).

Так как во всех случаях время реакции определялось без предварительной тренировки (основным опытам предшествовало лишь 2-3 учебных упражнения), можно считать, что какие-то наличные структуры внешнего плана, обеспечивающие данные действия, имеются у всех испытуемых упомянутых категорий, причем, чем выше уровень развития ВПД, тем лучше эти структуры организованы.

Испытуемые, развитие ВПД которых не превышает II этапа, способны решать задачу, связанную с определением времени реакции, только глядя на доску.

Для четырех исследуемых нами испытуемых (находящихся на I этапе развития ВПД) данная задача при равных прочих условиях вообще оказалась сверхтрудной. Методы обучения решению этой задачи, которые мы использовали применительно ко всем прочим детям, оказались здесь непригодными. Первоклассники, оставшиеся к концу учебного года на I этапе, без специального обучения не смогли решить этой задачи даже «глядя на доску». Обычная, сопровождаемая наглядным показом словесная инструкция экспериментатора: «Можно прыгать через две клетки на третью» - не организовывала нужным образом действий испытуемых - дети не могли выполнить эту инструкцию. Они, даже глядя на доску, не могли мысленно просчитать две клетки и выделить третью: задача терялась и деятельность распадалась.

Ввиду того что развитие внутреннего плана - процесс весьма медленный, предполагающий многостороннее и длительное умственное воспитание ребенка, получить достаточно ощутимые и устойчивые сдвиги по этапам развития ВПД в лабораторных условиях - задача сложная. Мы ограничились попыткой добиться лишь «островных» сдвигов, т. е. сдвигов в пределах какой-либо одной ситуации, а имедно в ситуации нашей исходной экспериментальной задачи. Однако даже достижение этой, весьма узкой цели потребовало значительного труда.

В течение четырех занятий (по часу в день) у испытуемых были поставлены (в пределах данной конкретной задачи) и отработаны действия с предметами, соответствующие понятиям «направо», «налево», «правое», «левое», «ближе», «дальше», «еще ближе», «еще дальше», «по кругу», «по кругу слева направо», «по кругу справа налево», «вверх», «вниз», «в один ряд», «в два ряда», «в три ряда>\ «вдоль», «поперек», «вбок», «с края на край», «вперед», «назад», «обратно» и многие другие.

Эти действия отрабатывались на квадратной доске, разбитой на 25 клеток. Использовались указка и фишки. Экспериментатор давал инструкцию, а затем указывал указкой ближайшую клетку в том направлении, в котором должен был согласно инструкции двигаться испытуемый. Последний ставил на указанное место фишку. Экспериментатор указывал следующую клетку, испытуемый заполнял ее фишкой и т. д. Через некоторое время экспериментатор отдавал указку испытуемому, а сам ограничивался лишь подачей словесной инструкции. Испытуемый согласно инструкции указывал указкой ближайшую клетку в заданном направлении, затем ставил на это место фишку и действовал подобным образом дальше. Все ошибки испытуемого немедленно исправлялись, причем во второй стадии опыта экспериментатор добивался того, чтобы испытуемый объяснял допущенную им ошибку (указывал: какой инструкции отвечает его действие, в каком случае допущенная ошибка не была бы ошибкой и т. п.). По достижении намеченного пункта выложенные фишками дорожки (или ряды - в задачах на упорядочивание) вновь рассматривались и обсуждались. Экспериментатор добивался от испытуемого ответа на вопросы: «Что ты сделал?», «Как ты это сделал?», «Где повернул?», «Почему повернул?» и т. п. При завершении обратных движений (при которых расставленные фишки снимались) испытуемый обязательно опрашивался: «Где ты был?», «Как пришел назад?» и т. п.

Начиная с третьего занятия часть опыта проводилась сразу с двумя испытуемыми. Причем испытуемые по очереди сами выполняли функцию экспериментатора, т. е. один из них (с помощью экспериментатора) давал другому задание и контролировал его выполнение. В этих условиях инсценировалась игра, дающая возможность вводить весьма действенные стимулирующие задачи и создавать потребность действовать в речевом плане.

Например, каждому из испытуемых давалось по доске (такой же самой, которая обычно использовалась в данных опытах), расчерченной на 25 квадратов. По условиям игры следовало, что квадраты - это различные участки местности, по которой надо пройти до указанного экспериментатором пункта. Попасть в указанный пункт должен лишь один из испытуемых- он «движется по местности», но не «обозревает» ее всю (клетки на доске этого испытуемого были без каких-либо пометок) и может «попасть в болото». Другой испытуемый «стоит на пригорке» и видит всю местность (часть клеток его доски была помечена значками, символизирующими болото). Он должен руководить движением своего товарища, говорить (но не показывать!), с какой клетки на какую надо передвигаться. Идущий в намеченный пункт обязан строго выполнять указания товарища. Если он попадет в болото, отмеченное на доске «руководителя» (арбитр - экспериментатор), потому что ему будет дано неверное указание, проигрывает «руководитель». Если же он попадет в болото по своей вине, т. е. потому, что неверно выполнит данное ему указание, проигравшим считается «идущий». Если никто не ошибается, оба выигрывают Таким образом, одному из испытуемых в данной ситуации приходилось действовать по словесным указаниям, а другому, что особенно важно, - эти указания давать.

На последующих лабораторных занятиях использовалась задача- модифицированная «игра в классики». Исходное действие («прыжок через две клетки на третью» - аналогичный ходу конем) было отработано теми же приемами, которые применялись на четырех предшествующих занятиях. Причем у трех испытуемых удалось добиться безошибочных указаний конечного (от заданного экспериментатором) пункта прыжка без предварительного просчитывания полей указкой и несколько стабилизировать время их реакции. После этого была дана и отработана обычная координатная сетка (al, а2, аЗ, Ы, Ь2, ЬЗ, cl, с2, сЗ), которую большинство испытуемых усвоило теперь без особого труда.

Проведенные затем контрольные опыты обнаружили явный сдвиг: 3 из 4 испытуемых в ситуации данной задачи сместились с I на II этап развития ВПД.

Мы продолжали данные опыты, усилив мотивацию необходимости действовать в уме введением «идущего» и «руководящего». Была использована задача - «пруд с водоплавающими птицами» 7 . Один из испытуемых, тот, который согласно условиям игры «знал», как надо прокладывать «доску», руководил (пользуясь при этом координатной сеткой); другой - исполнял его указания. Условия были примерно те же, что и в случае с «блужданием по болоту». Вначале использовались две доски. Но затем экспериментатор объявил, что две доски использовать нельзя: ведь пруд-то один. «Руководитель» был отправлен в соседнюю кабину и управлял оттуда действиями «идущего», не глядя на доску.

В результате этих опытов двое из четырех испытуемых (С. и Ш.) дали показатели, соответствующие III этапу развития ВПД. Один испытуемый оказался на II этапе. Добиться сдвигов у четвертого испытуемого (3.) не удалось.

Конечно, это не подлинный шаг в развитии ВПД. Это локальное, «островковое», недостаточно закрепленное развитие. Вместе с тем, по свидетельству сотрудников лаборатории, наблюдавших за детьми в классе, успеваемость тех двух испытуемых, которые были локально сдвинуты нами на III этап, к моменту завершения опытов существенно улучшилась (особенно по математике). До этого оба испытуемых были резко отстающими. Однако повышение учебных успехов в классе оказалось недолговременным: в новом учебном году эти дети опять попали в число отстающих.

Как уже говорилось, у одного из исследованных нами четырех испытуемых с резкой задержкой развития ВПД сдвигов добиться не удалось. Какова причина? По всей вероятности, здесь мы имеем случай органической аномалии, при которой средства, обычно снимающие функциональные причины, оказываются неэффективными, а возможности развития ВПД ребенка - ограниченными 8 .

Одной из интереснейших задач на пути исследования проблемы умственного развития является разработка конкретного, аналитико-синтетического (прежде всего психолого-физиологического) представления о внутреннем плане действий. К сожалению, сегодняшнее конкретное представление о нем весьма бедно.

Многие современные кибернетики явно считают возможность разработки такого представления в наши дни несбыточной мечтой. Они помещают на его место «черный ящик». Впрочем, к этому кибернетиков толкают присущие их науке методы исследования. Однако методы кибернетики - не единственно возможные. Они не исключают и иные методы. Исходная задача синтеза результатов абстрактно-аналитических исследований живых систем как раз и состоит в том, чтобы приоткрывать «черный ящик» кибернетиков. Непреодолимых препятствий к этому нет. Важно иметь в виду, что в принципиальном смысле внутренний план действий представляет собой субъектную модель (в широком смысле) фило- и онтогенеза человека, а в более узком смысле - субъектную модель специфически человеческого, общественного по своей природе взаимодействия человека с окружающим-с другими людьми, продуктами труда, явлениями общественной жизни, предметами и явлениями всей доступной данному человеку природы в целом.

Однако отсутствие непреодолимых препятствий вовсе не указывает на легкость предстоящего пути. Расстояние от принципиальной постановки вопроса до его разрешения огромно. Сейчас можно говорить лишь о гипотетических набросках аналитико-синтетического представления о ВПД. Возможно, что многие из таких первичных гипотез будут весьми несовременны. Но их надо строить. Первые из них уже могут стать хотя бы указателями направления исследований.

Для исследования конкретной структуры внутреннего плана действий огромное значение имеет выдвинутая И. П. Павловым гипотеза о взаимодействии первой и второй сигнальных систем. На основании этой гипотезы уже можно построить исходную

Необходимо отметить, что вопрос диагностирования состояний, смежных с явной дефективностью, пока что остается открытым. Вполне возможно, что кроме отмеченных нами функциональных причин есть еще ряд аналогичных им причин, которые создают впечатление о дефективности ребенка, но могут быть сравнительно легко устранены обучением.

Даже при наличии достаточно выраженной органической аномалии вопрос о дефективности еще нельзя решать однозначно: прежде надо исследовать возможности компенсации такой аномалии.модель (пусть еще и очень условную, несовершенную) внутреннего плана действий.

В этом смысле очень интересен проделанный И. П. Павловым и его сотрудниками пересмотр взглядов на двигательную область коры больших полушарий.

К моменту этого пересмотра общепризнанным являлся лишь тот факт, что раздражение электрическим током определенных клеточных структур в передней части полушарий приводит к соответствующим мышечным сокращениям, вызывающим те или иные, строго приуроченные к упомянутым клеточным структурам движения. Поэтому данная область коры и была названа «психомоторным центром» (позднее это название отбросили и укрепился термин «двигательная область»).

Под влиянием опытов Н. И. Красногорского И. П. Павлов поставил вопрос: является ли этот центр только эфферентным?

Н. И. Красногорский доказал, что двигательная область коры состоит из двух классов клеточных систем: эфферентных и афферентных, что физиологическое раздражение афферентных систем совершенно так же входит в связь с разными условными рефлексами, как и все остальные системы клеток: зрительные, обонятельные, вкусовые и т. д.

Отсюда И. П. Павлов пришел к выводу, что афферентные системы клеток двигательной области коры находятся в двусторонних нервных связях со всеми другими системами клеток коры. Следовательно, с одной стороны, они могут быть приведены в возбужденное состояние любым раздражителем, воздействующим как на экстро-, так и на интерорецепторы; с другой стороны, благодаря двусторонней связи возбуждение эфферентной двигательной клетки может привести к возбуждению любой клетки коры, у которой образована связь с этой афферентной клеткой. К тому же афферентные системы клеток двигательной области коры чаще и скорее входят в связь со всеми другими клеточными системами, чем те между собой, «потому что, - говорил И. П. Павлов, - в нашей деятельности эта афферентная клетка работает больше других. Кто говорит, ходит, тот постоянно работает этими клетками, а другие клетки работают вразброд... то мы раздражаемся какой-либо картиной, то слухом, а когда я живу, то двигаюсь постоянно» 9 .

Выдвинутые И. П. Павловым идеи получили в дальнейшем подтверждение и существенное развитие. Теперь уже общепризнано, например, что упрощенная схема, согласно которой деятельность анализаторов при восприятии рассматривалась преимущественно со стороны центростремительного проведения возбуждения, должна быть заменена представлением о восприятии раздражителя как о непрерывной рефлекторной деятельности анализатора, осуществляющейся по принципу обратной связи. Эфферентные волокна, идущие от центров к рецепторам, открыты теперь во всех органах чувств. Мало того. Признано, что сами корковые отделы анализаторов построены по принципу афферентно-эфферентных аппаратов, не только воспринимающих раздражения, но и управляющих нижележащими образованиями.

Павлов расширил и углубил понимание нервного центра, показав, что последний представляет собой территориально распространенное образование, включающее в себя разнообразные элементы, расположенные в самых разных отделах центральной нервной системы, на разных ее уровнях.

Все это в полной мере применимо и к двигательному анализатору. Афферентно-эфферентные компоненты анализаторов функционально принадлежат именно ему. Последнее соображение подтверждается также доказанным многочисленными исследованиями положением о взаимосвязи в работе всей системы анализаторов.

Афферентно-эфферентная природа анализаторов указывает на то, что аппаратом любого ощущения, любого восприятия является не только специфический для данного анализатора его рецепторный, сенсорный компонент, но и функционально единый для всех анализаторов компонент, включающийся в двигательную область. Кстати, иное представление было бы заведомо абсурдным: если продукты психического взаимодействия обеспечивают ориентирование субъекта в окружающем мире, которое, как и всякое другое ориентирование, осуществляется в конечном счете внешними движениями, то связь любого сенсорного элемента с моторным, несомненно, должна иметь место, иначе данный сенсорный элемент теряет свою функцию, обессмысливается.

Таким образом, в основе аппарата любого, даже самого простейшего, неосознаваемого восприятия лежит двусторонняя нервная связь между специфическими для данного анализатора нервными образованиями и соответствующими образованиями двигательного центра.

Двигательная область коры, особенно ее афферентная часть, выступает, таким образом, как аппарат, объединяющий и вместе с тем обобщающий работу всей системы анализаторов в целом. Его обобщающая роль понятна уже из того факта, что нередко раздражения, поступающие от рецепторных компонентов различных анализаторов, имея один и тот же психологический смысл, связываются друг с другом благодаря тому, что они оказываются условиями одной и той же деятельности, включаются в одну и ту же деятельность. Это и составляет основу механизма обобщения. Благодаря этому механизму внешне несходные друг с другом условия могут актуализировать одинаковые способы действия, отвечающие внутренней существенной общности данных условий.

Отсюда следует, что система, которую И. В. Павлов называл единственной сигнальной системой животных и первой - человека, должна быть понятой именно как взаимодействующая система. Один ее компонент слагается из рецепторных, сенсорных образований анализаторов; другой - из образований, включающихся в двигательную область. Чтобы понять каждый из компонентов этой системы, его необходимо рассматривать именно как компонент системы. Поэтому невозможно правильно осмыслить, например, работу глаза, рассматривая ее в отрыве от объединяющего всю систему аппарата двигательной области.

На этом же основании очевидно, что все межанализаторные отношения, так называемые межанализаторные связи, также нельзя понять, игнорируя работу двигательного центра, поскольку реальная связь в работе различных анализаторов устанавливается именно в нем - в двигательном центре.

Описанное нами можно отнести к аппарату простейшей формы психического взаимодействия. Возникновение и развитие Еысшей формы такого взаимодействия связано с усложнением соответствующего ему аппарата, с перестройкой всей конкретной системы. При этом к первоначальному объединяющему и обобщающему работу всей системы анализаторов двигательному центру добавляется новый двигательный центр - новый объединяющий и обобщающий аппарат, способный к анализу и синтезу уже не только первичной информации, которая поступает от рецепторных компонентов первой сигнальной системы, что осуществляется соответствующим данной системе двигательным центром, но и самих продуктов работы этого нервного центра. Эти продукты теперь сами выступают в роли источника информации.

Новый объединяющий и обобщающий аппарат конкретно представлен так называемой кинестезией речевых органов, составляющей, по И. П. Павлову, базальный компонент второй сигнальной системы. Он выступает как компонент новой взаимодействующей системы, вторым компонентом которой является двигательный центр уровня первой сигнальной системы.

Эволюция нервной системы наглядно иллюстрирует процесс становления и развития этой новой, более сложно организованной взаимодействующей системы. На уровне животных предпосылки нового объединяющего и обобщающего аппарата включались в общую взаимодействующую систему, составляющую аппарат элементарного психического взаимодействия, в качестве равноправного, «равновеликого» члена. Изменение условий психического взаимодействия, связанное с формированием социальной среды, повлекло за собой необходимость преобразования способа взаимодействия, что и привело к соответствующей дифференциации и реинтеграфии внутренней системы субъекта. Результатом такой дифференциации и реинтеграции оказалось вычленение киностезии речевых органиь, которая приобрела при этом новую, качественно своеобразную функцию.

Взаимосвязь обеих взаимодействующих систем очевидна. Один компонент (двигательный центр уровня первой сигнальной системы) у них общий: если первичная информация, поступающая в анализаторы через их рецепторные компоненты, объединяется, обобщается, преобразуется и используется для ориентировки субъекта посредством двигательного центра уровня первой сигнальной системы, то сам этот объединяющий и обобщающий аппарат в свою очередь является составным звеном второй сигнальной системы. Имеющаяся в нем наличная обработанная, обобщенная информация, полученная в итоге перекодирования всего комплекса первичных раздражителей на уровне первичного двигательного центра, становится источником информации, анализируемой и синтезируемой на уровне второй сигнальной системы при посредстве вторичного объединяющего и обобщающего аппарата - кинестезии речевых органов.

Проиллюстрируем это на примере взаимосвязи аппарата восприятия, представления и понятия.