Государственные думы 1906 1907 гг. Деятельность первой и второй государственной думы

Была учреждена Государственная дума как „особое законосовещательное установление, коему предоставляется предварительная разработка и обсуждение законодательных предположений и рассмотрение росписи государственных доходов и расходов“ . Разработка положения о выборах возлагалась на министра внутренних дел Булыгина , срок созыва был установлен - не позднее половины января 1906 года.

Основой законодательной компетенции Государственной думы стал п. 3 Манифеста 17 октября 1905 г. , установивший «как незыблемое правило, чтобы никакой закон не мог восприять силу без одобрения Государственной думы». Эта норма была закреплена в ст. 86 Основных законов Российской империи в редакции 23 апреля : «Никакой новый закон не может последовать без одобрения Государственного совета и Государственной думы и восприять силу без утверждения Государя Императора». Из совещательного органа, как устанавливалось Манифестом * от 6 августа , Дума становилась законодательным органом.

Первое заседание Государственной думы состоялось 27 апреля года в Таврическом дворце Санкт-Петербурга .

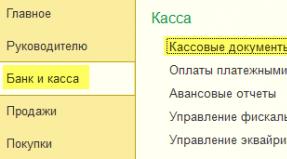

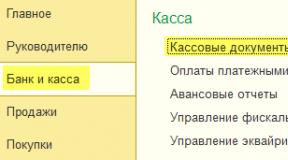

| Партия | I дума | II дума | III дума | IV дума |

|---|---|---|---|---|

| РСДРП | (10) | 65 | 19 | 14 |

| Эсеры | - | 37 | - | - |

| Народные социалисты | - | 16 | - | - |

| Трудовики | 107 (97) | 104 | 13 | 10 |

| Прогрессивная партия | 60 | - | 28 | 48 |

| Кадеты | 161 | 98 | 54 | 59 |

| Автономисты | 70 | 76 | 26 | 21 |

| Октябристы | 13 | 54 | 154 | 98 |

| Националисты | - | - | 97 | 120 |

| Крайне правые | - | - | 50 | 65 |

| Беспартийные | 100 | 50 | - | 7 |

I созыв

Созвана согласно избирательному закону от 11 декабря года, по которому 49% всех выборщиков принадлежала крестьянам. Выборы в Первую Государственную думу проходили с 26 марта по 20 апреля 1906.

Выборы Депутатов Думы происходили не напрямую, а через избрание выборщиков отдельно по четырем куриям - землевладельческой, городской, крестьянской и рабочей. Для первых двух выборы были двухстепенные, для третьей - трехстепенные, для четвертой - четырехстепенные. РСДРП , национальные социал-демократические партии, Партия социалистов-революционеров и Всероссийский крестьянский союз объявили выборам в Думу первого созыва бойкот.

Из 448 депутатов Госдумы I созыва кадетов было 153, автономистов (члены Польского коло , украинских, эстонских, латышских, литовских и др. этнических групп) - 63, октябристов - 13, трудовиков - 97, 105 беспартийных и 7 прочих.

Первое заседание Государственной думы состоялось 27 апреля 1906 года в Таврическом дворце Санкт-Петербурга (после приема у Николая II в Зимнем). Председателем был избран кадет С.А. Муромцев . Товарищами председателя - князь П.Д. Долгоруков и Н.А. Гредескул (оба кадеты). Секретарем - князь Д.И. Шаховской (кадет).

Первая дума проработала 72 дня. Обсуждались 2 проекта по аграрному вопросу: от кадетов (42 подписи) и от депутатов трудовой группы Думы (104 подписи). Предлагали создание государственного земельного фонда для наделения землей крестьянства. Кадеты хотели включить в фонд казенные, удельные, монастырские, часть помещичьих земель. Выступали за сохранение образцовых помещичьих хозяйств и отчуждение за рыночную цену той земли, которая сдается ими в аренду. Трудовики требовали для обеспечания крестьян отвести им участки по трудовой норме за счет казенных, удельных, монастырских и частно-владельческих земель, превышающих трудовую норму, введение уравнительно-трудового землепользования, объявления политической амнистии, ликвидации Государственного совета, расширения законодательных прав Думы.

13 мая появилась правительственная декларация, которая объявляла недопустимым принудительное отчуждение земли. Отказ даровать политическую амнистию и расширить прерогативы Думы и ввести принцип ответственности перед ней министров. Дума ответила решением о недоверии правительством и замене его другим. 6 июня появился еще более радикальный эссеровский «проект 33-х». Он предусматривал немедленное и полное уничтожение частной собственности на землю и объявление ее со всеми недрами и водами общей собственностью всего населения России. 8 июля 1906 Царское правительство под предлогом, что Дума не только не успокаивает народ, но еще более разжигает смуту, распустило ее.

Думцы увидели манифест о роспуске утром 9-го числа на дверях Таврического. После этого часть депутатов собралась в Выборге, где 9-10 июля 200 депутатами было подписано т.н. Выборгское воззвание .

II созыв

Государственная дума II созыва работала с 20 февраля по 2 июня года (одну сессию).

По своему составу она была в целом левее первой, так как в выборах участвовали социал-демократы и эсеры. Созвана согласно избирательному закону от 11 декабря 1905 г. Из 518 депутатов было: социал-демократов - 65, эсеров - 37, народных социалистов - 16, трудовиков - 104, кадетов - 98 (почти вдвое меньше, чем в первой думе), правых и октябристов - 54, автономистов - 76, беспартийных - 50, казачья группа насчитывала 17, партия демократических реформ представлена одним депутатом. Председателем был избран кадет Ф. А. Головин. Товарищами председателя - Н.Н. Познанский (беспартийный левый) и М.Е. Березин (трудовик). Секретарем - М.В. Челноков (кадет). Кадеты продолжали выступать за отчуждение части помещичьей земли и передачу ее крестьянам за выкуп. Крестьянские депутаты настаивали на национализации земли.

III созыв

Одновременно с указом о роспуске думы 2-ого созыва 3 июня 1907 года было опубликовано новое Положение о выборах в Думу , то есть новый избирательный закон. Согласно этому закону и была созвана новая дума. Выборы происходили осенью . В 1-ю сессию Государственная дума III созыва насчитывала: крайних правых депутатов - 50, умеренно-правых и националистов - 97, октябристов и примыкавших к ним - 154, «прогрессистов » - 28, кадетов - 54, трудовиков - 13, социал-демократов - 19, мусульманская группа - 8, литовско-белорусская группа - 7, Польское коло - 11. Эта Дума была значительно правее двух предыдущих.

Председателями Думы 3-го созыва были: Н.А. Хомяков (октябрист) - с 1 ноября 1907 г. по 4 марта 1910 г., А.И. Гучков (октябрист) с 29 октября 1910 г. по 14 марта 1911 г., М.В. Родзянко (октябрист) с 22 марта 1911 г. по 9 июня 1912 г.

Товарищами председателя - кн. В.М. Волконский (умеренно правый), бар. А.Ф. Мейендорф (октябрист) с 5 ноября 1907 г. по 30 октября 1909 г., С.И. Шидловский (октябрист) с 30 октября 1909 г. по 29 октября 1910 г., М. Я. Капустин (октябрист) с 29 октября 1910 г. по 9 июня 1912 г. Секретарем - Иван Созонович (правый).

Состоялось пять сессий: с 1 ноября 1907 г. по 28 июня 1908 г., с 15 октября 1908 г. по 2 июня 1909 г., с 10 октября 1909 г. по 17 июня 1910 г., с 15 октября 1910 г. по 13 мая 1911 г., с 15 октября 1911 г. по 9 июня 1912 г. Третья Дума, единственная из четырех, проработала весь положенный по закону о выборах в Думу пятилетний срок - с ноября 1907 года по июнь 1912 года. Состоялось пять сессий.

Октябристы - партия крупных землевладельцев и промышленников - управляли работой всей Думы. Причем главным их методом было блокирование по разным вопросам с разными фракциями. Когда блокировались с откровенно правыми, появлялось правооктябристское большинство, когда составляли блок с прогрессистами и кадетами - октябристско-кадетское большинство. Но суть деятельности всей Думы от этого менялась незначительно.

Острые споры в думе возникали по разным поводам: по вопросам реформирования армии, по крестьянскому вопросу, по вопросу об отношении к «национальным окраинам», а также из-за личных амбиций, раздиравших депутатский корпус. Но и в этих крайне трудных условиях оппозиционно настроенные депутаты находили способы высказывать свое мнение и критиковать самодержавный строй перед лицом всей России. С этой целью депутаты широко использовали систему запросов. На всякое чрезвычайное происшествие депутаты, собрав определенное количество подписей, могли подать интерпелляцию, то есть требование к правительству отчитаться о своих действиях, на что должен был дать ответ тот или иной министр.

Большой опыт был накоплен в Думе при обсуждении различных законопроектов. Всего в Думе действовало около 30 комиссий. Большие комиссии, например бюджетная, состояли из нескольких десятков человек. Выборы членов комиссии производились на общем собрании Думы по предварительному согласованию кандидатур во фракциях. В большинстве комиссий все фракции имели своих представителей.

Законопроекты, поступавшие в Думу из министерств, прежде всего рассматривались думским совещанием, состоявшим из председателя Думы, его товарищей, секретаря Думы и его товарища. Совещание делало предварительное заключение о направлении законопроекта в одну из комиссий, которое затем утверждалось Думой.

Каждый проект рассматривался Думой в трех чтениях. В первом, которое начиналось с выступления докладчика, шло общее обсуждение законопроекта. По завершении прений председатель вносил предложение о переходе к постатейному чтению.

После второго чтения председатель и секретарь Думы делали свод всех принятых по законопроекту постановлений. В это же время, но не позднее определенного срока, разрешалось предлагать новые поправки. Третье чтение являлось по существу вторым постатейным чтением. Смысл его состоял в нейтрализации тех поправок, которые могли пройти во втором чтении при помощи случайного большинства и не устраивали влиятельные фракции. По завершении третьего чтения председательствующий ставил на голосование законопроект в целом с принятыми поправками.

Собственный законодательный почин Думы ограничивался требованием, чтобы каждое предложение исходило не менее чем от 30 депутатов.

IV созыв

Выборы в IV Государственную Думу

Подготовка к выборам в IV Думу началась уже в 1910 г.: правительство предпринимало огромные усилия к тому, чтобы создать нужный ему состав депутатского корпуса, а также максимально задействовав на выборах священнослужителей. Оно мобилизовало силы, чтобы не допустить обострения внутриполитической обстановки в связи с выборами, провести их "бесшумно" и с помощью "нажима" на закон сохранить и даже усилить свои позиции в Думе, и не допустить ее сдвиг "влево". В результате правительство оказалось в еще большей изоляции, так как октябристы отныне твердо перешли наравне с кадетами в легальную оппозицию.

Законодательная деятельность

Последняя в истории самодержавной России, Дума работала в предкризисный для страны и всего мира период. С ноября 1912 по февраль 1917 года состоялось пять сессий. Две пришлись на довоенный период и три - на период Первой мировой войны . Первая сессия проходила с 15 ноября 1912 года по 25 июня 1913 года, вторая - с 15 октября 1913 года по 14 июня 1914 года, чрезвычайная сессия состоялась 26 июля 1914 года. Третья сессия собиралась с 27 по 29 января 1915 года, четвертая - с 19 июля 1915 года по 20 июня 1916 года, и пятая - с 1 ноября 1916 года по 25 февраля 1917 года.

Сибирская группа членов IV Государственной думы. Сидят (слева): А.С.Суханов, В.Н.Пепеляев, В.И.Дзюбинский, Н.К.Волков. Н.В.Некрасов, С.В.Востротин, М.С.Рысев. Стоят: В.М.Вершинин, А.И.Русанов, И.Н.Маньков, И.М.Гамов, А.А.Дубов, А.И.Рыслев, С.А.Таскин

По составу она мало отличалась от третьей, в рядах депутатов значительно прибавилось священнослужителей.

Среди 442 депутатов Госдумы IV созыва националистов и умеренно-правых - 120, октябристов - 98, правых - 65, кадетов - 59, прогрессистов - 48, три национальные группы (польско-литовско-белорусская группа, Польское коло , мусульманская группа) насчитывали 21 депутата, социал-демократы - 14 (большевиков - 6, меньшевиков - 7, 1 депутат, не являвшийся полноправным членом фракции, примыкал к меньшевикам), трудовики - 10, беспартийные - 7. Председателем думы был избран октябрист М. В. Родзянко . Товарищами председателя были: кн. Д.Д. Урусов (прогрессист) с 20 ноября 1912 г. по 31 мая 1913 г., кн. В.М. Волконский (беспартийный, умеренно правый) с 1 декабря 1912 г. по 15 ноября 1913 г., Н.Н. Львов (прогрессист) с 1 июня по 15 ноября 1913 г., А.И. Коновалов (прогрессист) с 15 ноября 1913 г. по 13 мая 1914 г., С.Т. Варун-Секрет (октябрист) с 26 ноября 1913 г. по 3 ноября 1916 г., А. Д. Протопопов (левый октябрист) с 20 мая 1914 г. по 16 сентября 1916 г., Н. В. Некрасов (кадет) с 5 ноября 1916 г. по 2 марта 1917 г., гр. В. А. Бобринский (националист) с 5 ноября 1916 г. по 25 февраля 1917 г., секретарем IV Думы был октябрист И.И. Дмитрюков .

С 1915 года ведущую роль в думе играл Прогрессивный блок . Четвертая Дума и до Первой мировой войны, и во время нее часто находилась в оппозиции к правительству.

IV Государственная дума и Февральская революция

Библиография

- Государственная Дума в России (1906–1917): Обзор / РАН, ИНИОН; Ред. Твердохлеб А.А., Шевырин В.М. – М.: РАН, 1995. – 92 с.

- Кирьянов И.К., Лукьянов М.Н. Парламент самодержавной России: Государственная Дума и ее депутаты, 1906 - 1917 Пермь: Изд-во Пермского университета, 1995. - 168 с.

- Соловьев К.А. Думская монархия: Общественный диалог на фоне реформы // Родина. 2006. № 11.

Ссылки

- Свод законов Российской империи. Том первый. Часть вторая. Основные государственные законы. Издание 1906 года. Глава Десятая О Государственном Совете и Государственной Думе и образе их действий .

В качестве главы правительства к середине 1906 г. С.Ю.Витте уже не удовлетворял черносотенную верхушку. Накануне открытия Думы царь заменил его консервативным сановником Горемыкиным, который, в свою очередь, оказался лишь промежуточной фигурой, подготовив переход власти к лидеру «Объединенного дворянства» - министру внутренних дел Столыпину.

Последние месяцы пребывания С.Ю.Витте на посту председателя совета министров были отмечены крупными внешнеполитическими успехами Российской империи.

4 апреля царское правительство, наконец, смогло получить крупный международный заем, предоставленный на 50 лет. Его номинальная сумма составила 2 тыс. 250 млн. франков - на 500 млн. меньше, чем добивался Витте. Правда, поступления до конца 1906 г. должны были составить 40% выручки, что давало необходимый минимум средств для покрытия бюджетного дефицита 1905 - 1906 гг.

Сам Витте считал размещение займа, в которое он вложил столько энергии И изобретательности, делом чрезвычайной важности. С экономической точки зрения заем позволил сохранить финансовую систему, основанную на золотом обращении, что дало возможность народному хозяйству быстрее оправиться после войны и внутренних потрясений.

Не менее существенными представлялись самому Витте и политические последствия: «заем этот дал императорскому правительству возможность пережить все перипетии 1906 - 1910 гг., дав правительству запас денег, которые вместе с войском, возвращенным из Забайкалья, восстановили порядок и самоуверенность в действиях власти»

Казалось бы, осуществление такой финансовой операции должно было укрепить позиции Витте. В действительности же спустя всего 10 дней ему пришлось подать в отставку.

Витте совершил роковой промах не во внешней, а во внутренней политике.

Оценивая положение в стране в начале 1906 г., он полагал, что ожидать в будущем повторения выступлений в городах в столь резкой форме, как в минувшем декабре, не приходится. Гораздо больше тревожила Витте ситуация в деревне. Он опасался, что аграрные беспорядки не только не улеглись, но могут вспыхнуть предстоящей весной с новой силой.

Для их предотвращения возглавляемый им совет министров предполагал усилить сельскую полицию, уже созданную в 49 губерниях европейской части России; еще энергичнее применять войска, передвинутые из пограничных районов и вернувшиеся с Дальнего Востока; шире прибегать к мерам судебного воздействия и координировать усилия властей на местах. Этот план был представлен Витте царю 10 января 1906 г. и получил одобрение.

После подавления декабрьского вооруженного восстания силы царского правительства пытались перейти в контрнаступление: свирепствовали карательные экспедиции, шли многочисленные аресты, активизировались черносотенно-монархические организации. Председатель совета министров старался удержаться на волне и не отставать от других главных организаторов репрессий. Он демонстрировал бдительность и твердость.

5 января Витте передал министру внутренних дел Дурново номер журнала «Молодая Россия» со статьей В.И. Ленина. В результате появилось распоряжение арестовать вождя большевиков за прямой призыв к вооруженному восстанию.

В январе же Витте представил царю доклад о недостаточно решительных действиях карателей на Сибирской железной дороге. Затем он вновь обращался к Николаю II, на этот раз по поводу мягкости главнокомандующего Линевича в отношении арестованного стачечного комитета на Китайско-Восточной железной дороге.

Вместе с тем временный спад революционного движения после декабрьских событий позволил Витте уделять больше внимания другой стороне своей программы - реформам. Преобразования должны были, прежде всего, охватить важнейший, по его мнению, крестьянский вопрос, а также основы государственного законодательства.

Правительство намеревалось предложить государственной Думе регулирование условий аренды, расширение переселений, признание надельных земель собственностью их владельцев и установление порядка добровольного выхода крестьян из общины. Эти замыслы, целиком укладывавшиеся в рамки прусского пути развития капитализма в сельском хозяйстве, были одобрены Николаем II ,Они предвосхищали будущее аграрное законодательство Столыпина.

В конечном счете предложения Витте послужили основой для двух правительственных актов: указа сенату от 4 марта о землеустроительных комиссиях и апрельского закона о борьбе с аграрными волнениями и стачками сельскохозяйственных рабочих.

В середине февраля состоялись секретные совещания в Царском Селе по выработке положений о Государственной Думе и Государственном Совете. Председательствовал сам император Николай II. На этих совещаниях Витте выступил инициатором сохранения за царем права издавать указы, минуя «народное представительство». Он настойчиво рекомендовал поставить деятельность Думы под контроль Государственного Совета, исключить из ее компетенции вопрос о займах, ограничить право Думы делать запросы правительству.

20 февраля новые положения о Государственной Думе и Государственном Совете были объявлены специальным манифестом.

Существо изменений, предусмотренных этими положениями, состояло в ограничении законодательных прав Думы и расширений полномочий исполнительной власти. Государственный Совет был превращен в верхнюю законодательную палату с правом вето на решения Думы. Разъяснялось, что Дума не правомочна изменять основные государственные законы. В промежутках между сессиями Думы совет министров получал возможность при чрезвычайных обстоятельствах представлять меры, требующие обсуждения в законодательном порядке, непосредственно на рассмотрение царя.

Немного позднее были опубликованы правила о составлении и исполнении государственной росписи, сужавшей компетенцию Думы в отношении бюджета Ограничению прав Думы способствовала также выработка новой редакции основных государственных законов. Они должны были не только придать самодержавию правовой характер и конституционную форму, но и предотвратить возможность превращения созываемой Думы в учредительное собрание. Управление внешними сношениями и вооруженными силами признавались исключительной прерогативой императора и могли составить предмет обсуждения Думы и Государственного Совета лишь с финансовой точки зрения.

Фиксировалось право монарха издавать указы, касавшиеся устройства государственного управления, а также преследовавшие цель ограждения безопасности и порядка. Устанавливалось, что основные законы будут подлежать пересмотру только по инициативе царя. Совет министров и его члены признавались ответственными за направления своей деятельности опять-таки лишь перед царем.

После пасхальных праздников Николай II созвал для рассмотрения основных законов специальное совещание. В нем участвовали все министры и управляющие ведомствами, члены Государственного Совета и по приглашению царя трое великих князей. Председательствовал сам император. Заседания проходили в Царском селе 7, 9, 11 и 12 апреля - уже после получения иностранного займа, но до открытия Думы, намечавшегося на конец месяца.

Хотя Витте только что добился успеха с займом, в тот момент выявился его серьезный просчет во внутренней политике, преобладание в Думе получили крайние элементы (кадеты, трудовики, автономисты и социал-демократы).

Крайне правые и сам царь винили в случившемся председателя совета министров, который-де провел слишком «широкий» закон о выборах в Думу и предписал властям не вмешиваться в выборную кампанию После этого, а также в связи с еще некоторыми разногласиями во внутренней политике, председателю совета министров ничего не оставалось как, не дожидаясь увольнения, самому подать в отставку.

Он сделал это на второй день после окончания царскосельских совещаний. 15 апреля отставка С.Ю.Витте с поста председателя совета министров России была принята.

27 апреля 1906 г. открылись заседания I Государственной Думы. Самой большой фракцией в Думе была кадетская. Открыто провозгласив себя в начале 1906 г. сторонниками конституционной монархии, кадеты прибавили к прежнему названию своей партии новое наименование - «Партия народной свободы» и не скупились на обещания во время избирательной кампании.

Вскоре после открытия I Государственной думы кадеты потерпели первое ощутимое поражение: несмотря на все усилия, им не удалось включить в свою фракцию депутатов от крестьян. Эти депутаты образовали отдельную фракцию трудовиков («Трудовую группу»), в состав которой вошли и некоторые интеллигенты народнического толка.

Трудовики отражали стихийную линию крестьянских масс, требовавших безотлагательно решить самый острый для них - земельный вопрос.

Обсуждение этого вопроса находилось в центре работы Думы. Кадеты внесли свой аграрный проект, который предусматривал принудительное отчуждение части помещичьих земель за плату по «справедливой» оценке. Это была попытка повторить реформу 1861 г.: с помощью небольшой и, к тому же, щедро компенсированной уступки, спасти помещиков от крестьянской революции.

Трудовики противопоставили кадетскому проекту свой проект (проект ста четырех). Его главным положением была передача всей земли народу - образование общенародного земельного фонда, из которого могли бы получать землю по уравнительным нормам все обрабатывающие ее своим трудом.

Трудовики рассматривали уравнительное распределение земли как залог освобождения крестьян от всякой, в том числе, капиталистической эксплуатации. Они стремились ликвидировать помещичье землевладение. Правда, в принципе трудовики не отказывались от вознаграждения помещиков за счет государства. Они не связывали свой проект с победой революции.

Но эта связь вытекала из их проекта, предусматривавшего, в частности, передачу подготовки и осуществление реформы в руки земельных комитетов, избранных на местах всеобщим, прямым, равным и тайным голосованием. Именно это предложение вызвало наиболее яростные нападки не только правого крыла Думы, но и кадетского центра.

В июне 1906 г. в Думе начались прения по аграрному вопросу. Сведения о том, что происходит в стенах Таврического дворца (где заседала Дума), проникали и в деревни. Ходоки с наказами и «приговорами» сельских сходов, содержавшими требование безотлагательно решить вопрос о земле, прибывали в Петербург из самых далеких мест.

Крестьянское движение продолжало расти. Расчеты на примирение крестьян с помещиками терпели явную неудачу.

Царизм решил разогнать Думу, продемонстрировав этим свое твердое намерение не допускать каких-либо покушений на помещичью собственность. 8 июля 1906 г. Дума была распущена, а ее здание оцеплено войсками.

Депутаты-кадеты, пытаясь спасти свой престиж перед избирателями, собрались на частное совещание в Выборге и, идя навстречу предложению трудовиков, подписали воззвание к населению, которое призывало к пассивному сопротивлению (не давать рекрутов, не платить податей, не признавать займов). Но, опубликовав воззвание, кадеты поняли, что предприняли слишком радикальный шаг, и вскоре официально отказались от Выборгского манифеста.

Продолжающиеся волнения и революционные выступления вынудили правительство провести осенью 1906 г. новые выборы в Думу. Анализируя ход революции и изменившееся соотношение сил, большевистское крыло социал-демократии пришло к выводу о необходимости перехода от тактики бойкота Думы к использованию думской трибуны для проведения собственной политики.

Осуществление этой тактики создавало для них новые возможности.

В апреле - мае 1907 г. состоялся V съезд РСДРП. Он продемонстрировал усиление большевистского влияния в социал-демократии. По центральному вопросу - об отношении РСДРП к непролетарским партиям - с докладом выступил В.И.Ленин. Съезд призвал РСДРП к борьбе с черносотенными партиями и разоблачению либерально-монархических партии, в первую очередь кадетов.

По отношению к мелкобуржуазным партиям - трудовикам, эсерам и другим, требования которых в той или иной степени совпадали с требованиями социал-демократов, РСДРП могла идти на временные тактические соглашения (тактика левого блока). Съезд принял большевистскую резолюцию об отношении РСДРП к Государственной думе и о задачах думской социал-демократической фракции.

II Государственная дума, открывшаяся 20 февраля 1907 г., обнаружила еще более глубокое размежевание сил в стране. Численно возрос правый фланг. Кадеты потеряли почти половину прежнего количества мест. Особенно ослабели их позиции в деревне. Среди выбранных по рабочей курии не было ни одного кадета.

Левое крыло Думы составляло около двух пятых всех депутатов.

Кадетская тактика «бережения Думы» - сохранения ее любой ценой - потерпела поражение, лишь ускорив отход трудовиков от либералов и подорвав конституционные иллюзии мелкой буржуазии. В этих условиях Дума, избранная по «виттевским» законам, стала ненужной и опасной для правящих верхов.

Правительство перешло к осуществлению плана, продиктованного «Советом объединенного дворянства». 1 июня 1907 г. против социал-демократической фракции было выдвинуто обвинение в заговоре. В ночь на 3 июня последовал арест членов социал-демократической фракции. Одновременно правительство объявило о роспуске Думы и издало новый, значительно более жесткий избирательный закон. Тем самым было грубо нарушено одно из главных положений манифеста 17 октября: никакой новый закон не может быть принят без одобрения Думы.

Этот акт правительства был равносилен государственному перевороту. Страна вступила в новый период политического развития.

1905 г. как совещательного представительного органа.

В ходе октябрьской политической стачки был издан Манифест 17 октября 1905 г., в соответствии с которым Государственная дума получила законодательные права.

Подробнее...

Выборы в первую Государственную думу

11 декабря" href="/text/category/11_dekabrya/" rel="bookmark">11 декабря 1905 года был издан закон о выборах в Государственную думу. Сохранив куриальную систему, установленную при выборах в Булыгинскую думу, закон прибавил к ранее существовавшим землевладельческим, городским и крестьянским куриям рабочую курию и несколько расширил состав избирателей по городской курии.

По рабочей курии к выборам допускались лишь мужчины, занятые на предприятиях, имевших не менее 50 рабочих. Это и другие ограничения лишили избирательного права около 2 млн. мужчин-рабочих. Выборы были не всеобщие (исключались женщины, молодёжь до 25 лет, военнослужащие действительной службы, ряд национальных меньшинств), не равные (один выборщик на 2 тыс. населения в землевладельческой курии, на 4 тыс. - в городской, на 30 тыс. - в крестьянской, на 90 тыс. - в рабочей), не прямые (двух-, а для рабочих и крестьян трёх - и четырёхступенчатые).

Выборы в первую Государственную думу проходили в феврале - марте 1906 года. Наибольшего успеха достигла Конституционно-демократическая партия (кадеты).

Вследствие неодновременности выборов деятельность Государственной думы проходила при неполном составе. В ходе работы Государственной думы шло пополнение её состава за счёт представителей национальных районов и окраин, где выборы проходили позже, чем в центральных губерниях. Кроме того, ряд депутатов перешёл из одной фракции в другую.

Состав первой Государственной думы

В первой Думе из 499 избранных депутатов (из них избрание 11 депутатов было аннулировано, один ушел в отставку, один умер, 6 не успели приехать) по возрастным группам выборные распределялись так: до 30 лет - 7%; до 40 лет - 40%; до 50 лет и старше - 15%.

Высшее образование имели 42% депутатов, среднее - 14%, низшее - 25%, домашнее - 19%, два депутата были неграмотными.

Бойкот" href="/text/category/bojkot/" rel="bookmark">бойкоту Государственной думы. Однако в условиях начавшегося спада революционного движения бойкот не удался. Социал-демократы прошли в Государственную думу "непартийным путём": они были избраны голосами главным образом крестьянских и городских выборщиков; это обусловило преобладание меньшевиков в составе социал-демократических депутатов. Социал-демократы вошли во фракцию трудовиков. Однако в июне, по решению 4-го съезда РСДРП, социал-демократы выделились в самостоятельную фракцию.

Деятельность первой Государственной думы

Признав за Государственной думой законодательные права, царское правительство стремилось всячески их ограничить. Манифестом 20 февраля 1906 года высшее законосовещательное учреждение Российской империи Государственный совет (существовал в годах) был преобразован во вторую законодательную палату с правом вето на решения Государственной думы; разъяснялось, что Государственная дума не имеет права изменять основные государственные законы.

Из ведения Государственной думы изымалась значительная часть государственного бюджета . Согласно новой редакции основных государственных законов (23 апреля 1906 года), император сохранял всю полноту власти по управлению страной через ответственное только перед ним министерство, руководство внешней политикой, управление армией и флотом; мог издавать в перерыве между сессиями законы, которые затем лишь формально утверждались Государственной думой (ст. 87 Основных законов).

Правительство отвергло программу кадетов, высказанную в форме пожелания частичной политической амнистии , создания "ответственного перед Государственной думой правительства", расширения избирательных прав и других свобод, увеличения крестьянского землевладения и др. В комиссиях Государственной думы шла работа над законопроектами об отмене смертной казни, о неприкосновенности личности, свободе совести, собраний и др.

принудительного отчуждения" помещичьей земли. 8 мая они внесли в Государственную думу законопроект за подписью 42 депутатов ("проект 42-х"), предлагавший дополнительное наделение крестьян землей за счёт казённых, монастырских, церковных, удельных и кабинетских земель, а также частичное отчуждение помещичьей земли за выкуп "по справедливой оценке".

Фракция Трудовой группы выступила 23 мая со своим аграрным законопроектом ("проект 104-х"), в котором требовала отчуждения помещичьих и других частновладельческих земель, превышающих "трудовую норму", создание "общенародного земельного фонда " и введения уравнительного землепользования по "трудовой норме". Практическое решение вопроса предполагалось передать избираемым всеобщим голосованием местным земельным комитетам.

Правительство на заседании 7-8 июня приняло решение распустить Государственную думу в случае нагнетания напряжённости вокруг аграрного вопроса.

8 июня 33 депутата внесли ещё один проект Основного земельного закона, в основу которого были положены взгляды эсеров, требовавший немедленного уничтожения частной собственности на землю и перехода её в общенародное достояние (т. н. социализация земли). Государственная дума отказалась обсуждать "проект 33-х", как "ведущий к чёрному переделу".

В целом за 72 дня своей работы первая Дума одобрила лишь два законопроекта: об отмене смертной казни (инициирован депутатами с нарушением процедуры) и об ассигновании 15 млн рублей в помощь пострадавшим от неурожая, внесенный правительством. Другие проекты до постатейного обсуждения не дошли.

20 июня правительство выступило с заявлением, в котором категорически высказывалось за неприкосновенность частновладельческих земель. Указом 8 июля Государственная дума была распущена, манифестом 9 июля подобное действие было аргументировано тем, что "выборные от населения, вместо работы строительства законодательного, уклонились в непринадлежащую им область", одновременно на Государственную думу возлагалась ответственность за прошедшие крестьянские

выступления.

9-10 июля группа депутатов провела в г. Выборг совещание и приняла воззвание "Народу от народных представителей".

Председатель - (кадет).

Товарищи председателя: Пётр Д. Долгоруков (кадет); (кадет).

Секретарь - (кадет).

Первая Государственная дума начала работу 27 апреля 1906 г. Она формировалась в соответствии с Манифестом от 6 августа 1905 г. «Об учреждении Государственной думы» и Положением о выборах в Государственную думу.

Согласно этим документам Государственная дума была представительным органом, избираемым на пять лет на основе цензового и сословного избирательного права. Выборы проходили по трем куриям: уездных землевладельцев, городской и крестьянской. Из политических партий большинство мест получили кадеты. Также широко были представлены крестьянские депутаты, объединившиеся во фракцию трудовиков.

Политическое противостояние Государственной думы и Государственного совета было предопределено самой российской Конституцией, предоставившей этим органам одинаковые законодательные права. Государственный совет, наполовину состоявший из высших чиновников, сдерживал либеральные настроения Государственной думы.

Не менее острыми были конфликты между Думой и правительством. Так, при обсуждении аграрного вопроса правительство возражало против экспроприации поместий и утверждало, что проекты кадетов и трудовиков дадут крестьянам небольшое увеличение земельных наделов, а разрушение помещичьих хозяйств причинит стране большие убытки. Правительство также было против перехода от дуалистической монархии к парламентарному строю.

В свою очередь, Дума отказывалась сотрудничать с правительством и требовала его отставки.

Для преодоления возникших разногласий предлагалось сформировать коалиционное правительство , в которое должны были войти лидеры думских фракций. Однако царское правительство пошло на роспуск Думы. Первая Государственная дума, проработав всего 72 дня, прекратила свое существование 8 июля 1906 г

Вторая Государственная дума начала работу 20 февраля 1907 г. Она избиралась на основании августовских Манифеста и Положения. Левые партии были представлены еще большим количеством депутатов, чем в первой Думе.

Премьер-министр П. А. Столыпин сообщил о мерах, принятых в период между первой и второй думами. Столыпин пытался наладить сотрудничество с Думой. Были изложены основные положения будущих реформ: крестьянское равноправие, крестьянское землеустройство, реформа местного управления и суда, легализация профсоюзов и экономических стачек, сокращение рабочего времени, школьная и финансовая реформы и др.

Думская оппозиция была критически настроена к предлагаемым реформам. Проведение правительством законов наталкивалось на жесткое сопротивление.

Правительство 2 июня 1907 г. разогнало Вторую Государственную думу, которая просуществовала 102 дня. Поводом для ее роспуска стало дело о сближении думской фракции социал-демократов с военной организацией РСДРП, готовившей восстание в войсках.

Третья Государственная дума начала работу 1 ноября 1907 г. Выборы были проведены на основе нового избирательного закона - Положения о выборах, принятого 3 июня 1907 г.

Издание избирательного закона было проведено с нарушением Манифеста 17 октября 1905 г. и Основных государственных законов 1906 г., согласно которым царь не имел права вносить изменения в законы без одобрения Государственной думы и Государственного совета.

Изменив избирательный закон, правительство стремилось найти опору конституционного строя в земской общественной среде. Большинство мест в Думе получили октябристы - представители Союза 17 октября. Крайние правые и левые были представлены незначительным количеством депутатов. Такой состав Думы позволил провести ряд важнейших преобразований.

Были приняты: указ «О дополнении... закона, касающегося крестьянского землевладения и землепользования» от 9 ноября 1906 г., предоставивший крестьянам право закрепить свои участки общинной земли в личную собственность, закон

«Об изменении и дополнении некоторых постановлений о крестьянском землевладении» от 14 июня 1910 г., Положение о землеустройстве от 29 мая 1911 г., регулировавшее работу землеустроительных комиссий, законы о социальном страховании рабочих и другие нормативные акты.

сентябре 1911 г. глава правительства П. А. Столыпин был убит анархистом. июня 1912 г. истек срок полномочий Третьей Государст венной думы.

Выборы в Четвертую Государственную думу прошли 15 ноября 1912 г. в обстановке нового социально-политического кризиса. Председателем Думы был избран М. В. Родзянко.

Начало первой мировой войны обозначило политическое согласие Думы с правительством. Однако поражения русской армии привели к расколу этого единства. В августе 1915 г. в Думе образовался Прогрессивный блок, программа которого требовала создать Министерство общественного доверия, провести ряд реформ и политическую амнистию. Оппозиция требовала ухода в отставку правительства. В ответ на эти требования производилась неоднократная смена кабинета министров.

27 февраля 1917 г. императорским указом Государственная дума была распущена на перерыв, окончательно она была распущена решением Временного правительства 6 октября 1917 г.

27 февраля депутаты Думы создали Временный комитет Государственной думы , на основе которого впоследствии было образовано Временное правительство .

Непосредственным поводом для начала революции стали события 9 января 1905 г., вошедшие в историю под названием «Кровавого воскресенья ». В этот день в Петербурге была расстреляна мирная рабочая демонстрация, инициатором которой явилось «Собрание русских фабрично-заводских рабочих», действовавшее под руководством священника Г. Гапона . 140-тысячная толпа народа в праздничных одеждах с иконами и портретами царя двинулась к Зимнему дворцу , где предполагалось вручить царю петицию с жалобами, просьбами и требованиями. В ответ на это власти устроили жестокую и бессмысленную бойню. Сотни людей были убиты, тысячи ранены. Известие о расправе вызвало бурю возмущения во всей стране. 9 января стало первым днем русской революции.

Забастовочное движение охватывает крупные города страны; движение рабочих поддерживают либерально и радикально настроенные интеллигенты, студенчество. Весной и летом 1905 г. начинаются аграрные беспорядки. Четырнадцатого июня 1905 г. произошло восстание на броненосце «Потемкин». В это же время возникают массовые организации, которые стремятся придать стихийному движению сознательный характер. Летом 1903 г. по инициативе демократической интеллигенции возник Всероссийский крестьянский союз. К концу 1905 г. он насчитывал около 470 волостных организаций. В Иваново-Вознесенске бастующие рабочие образовали Собрание народных уполномоченных (фактически первый совет рабочих депутатов). Деятельность различных профессиональных союзовинтеллигенции (адвокаты, учителя, врачи) координировал Союз Союзов, председателем которого был П.Н. Милюков .

Политические партии. В ходе начавшейся революции заметно активизируются и окончательно складываются основные политические партии России. Их можно подразделить на три лагеря:

- революционный, ставивший целью свержение самодержавия и полную ликвидацию помещичьего землевладения;

- либеральный, выступавший за реформы компромиссного характера (переход от самодержавия к конституционной монархии, отчуждение помещичьих земель за выкуп, национально-культурная автономия окраин и т. д.);

- консервативно-охранительный, выступавший за незыблемость самодержавия.

Среди партий революционного направления наиболее заметными были две: Российская социал-демократическая рабочая партия (РСДРП) и партия социалистов-революционеров .

Первый съезд социал-демократов состоялся еще в 1898 г., но тогда удалось лишь определиться с названием партии - РСДРП. Реально партия была создана в 1903 г. на ее II съезде, который принял программу, устав, избрал ЦК. РСДРП провозгласила себя партией рабочего класса, партией марксистской и революционной. В качестве ближайшей цели (программа минимум) выдвигалась задача свержения самодержавия и установление буржуазно-демократической республики , далее (программа максимум) предполагалось проведение социалистической революции, установление диктатуры пролетариата и построение социалистического общества.

Уже в ходе работы съезда возникли разногласия по организационным вопросам, следствием чего стал раскол партии на два крыла - на большевиков во главе с В. И. Лениным и меньшевиков во главе с Ю. О. Мартовым.

Третий лагерь составляли партии консервативно-охранительного толка . Они в большом количестве начали появляться после выхода Манифеста 17 октября, который даровал право создания политических объединений. Наибольшей известностью пользовался «Союз русского народа», оформившийся в ноябре 1905 г., и «Русский народный союз имени Михаила Архангела», возникший в 1907 г. Социальная база, питавшая эти объединения, была невероятно пестрой. В них входили совершенно разные люди - начиная от титулованной знати и духовенства и кончая деклассированными элементами. Главными идейными целями этих организаций были: сохранение самодержавного строя, утверждение господствующего положения Русской православной церкви и русской нации в России. Лидерами правых выступали А. И. Дубровин, В. М. Пуришкевич, Н. Е. Марков.

Уже летом 1905 г. правящие круги начали осознавать необходимость политических маневров и уступок. 6 августа был издан манифест о созыве представительного учреждения - Государственной Думы с совещательными полномочиями. Это уступка со стороны самодержавия оказалась запоздалой и недо-статочной.

Манифест 17 октября . В октябре 1905 г. в стране началась всеобщая политическая стачка. Она носила общенациональный характер. В стачке приняли участие более 2 млн чел. Бастовали не только рабочие, но и интеллигенция, чиновничество и даже чины полиции. Октябрьская стачка стала первым опытом массового ненасильственного сопротивления. В результате царь под влиянием С. Ю. Витте 17 октября 1905 г. подписал манифест. Манифестом населению «были дарованы» гражданские свободы: совести, слова, собраний и союзов. В качестве «незыблемого правила» провозглашалось создание представительного учреждения - Государственной думы, без санкций которой ни один акт законодательного характера не мог иметь силы. Иными словами, царь не мог издавать законов без санкции народных представителей. Самодер-жавная власть царя ограничивалась.

Различные политические силы по-разному отнеслись к появлению Манифеста. Либеральные партии встретили его в целом с удовлетворением (хотя и со многими критическими замечаниями) и призвали население перейти от революционных выступлений к спокойной парламентской работе. Крайне правые всеми силами противились даже частичному осуществлению на практике обещанного в Манифесте. Леворадикальные партии видели в нем лишь пустые и лживые обещания испуганной власти. Они полагали, что уступчивость царя является явным признаком слабости, и пришло время смести самодержавие. Осенью 1905 г. революционные партии усилили работу в массах, стремясь довести дело до вооруженного восстания.

Однако вспыхнувшее в декабре вооруженное восстание в Москве было сравнительно легко подавлено. Декабрьское вооруженное восстание явилось кульминацией революции. После декабрьских событий 1905 г. начинается отступление революции, хотя аграрные выступления своего наивысшего накала до-стигли весной 1906 г. Будучи слабо организованными и не связанными между собой, крестьянские волнения были уже не столь опасны для власти.

Государственная Дума . Весной 1906 г. центр политической жизни перемещается в сферу выборной и думской деятельности. Уже из первых опубликованных законов, касающихся выборов, стало ясно, что дарованные права и свободы получают ограничительное толкование. В декабре 1905 г., был принят закон, устанавливавший правила выборов в Думу. Выборы оказались не всеобщими, не равными и не прямыми. Права голоса не имели женщины, студенты, военнослужащие, молодежь до 25 лет. Избиратели (25 млн чел.) делились на 4 курии (землевладельцы, имущие горожане, крестьяне и рабочие). Выборы были многоступенчатыми. Избиратели голосовали за выборщиков, которые затем избирали депутата. У помещиков один выборщик приходился на 2 тыс. избирателей, у городской буржуазии - на 7 тыс., у крестьян - на 30 тыс., у рабочих - на 90 тыс. Это означало, что 1 голос помещика приравнивался к 3,5 голосам буржуазии, 15 - крестьян и 45 - рабочих.

Двадцатого февраля 1906 г. был издан Манифест, содержавший законы о Государственной думе и преобразовании Государственного Совета. Государственный Совет из административного учреждения превращался в верхнюю палату будущего парламента. Половина членов Госсовета и его председатель назначалась царем. Вторая половина избиралась на основе высокого имущественного ценза дворянскими обществами, биржевыми комитетами, православным духовенством и губернскими земскими собраниями. Законопроекты, принятые Государственной думой, поступали на рассмотрение в Государственный совет, который имел право их утвердить или отклонить.

Наконец, накануне начала работы Думы вводятся законы, в еще большей степени ограничивающие полномочия народного представительства. В соответствии с ними императору принадлежала исполнительная власть, окончательное утверждение законов, законодательная инициатива. Дума не могла обсуждать вопросы, относящиеся к «вéдению государя» (дипломатические, военные, внутренние дела Двора), не контролировала около половины бюджета. Прави-тельство назначалось царем и отвечало за свои действия только перед ним.

В марте-апреле 1906 г. прошли выборы в I Государственную думу. В выборах отказались участвовать эсеры и социал-демократы-большевики. Всего в I Думу было избрано 499 депутатов, в том числе 179 кадетов, около 100 трудовиков (беспартийных крестьянских депутатов, близких по своей идеологии к эсерам), 17 социал-демократов, 16 октябристов, 63 автономиста (национальные группы из Польши, Прибалтики, Украины и т. д.), 105 беспартийных. Начала свою работу I Государственная дума 27 апреля 1906 г. в Таврическом дворце. Председателем Думы на первом заседании был избран кадет С. А. Муромцев.

Деятельность I Государственной думы продолжалась всего 72 дня. С первых дней работы Думы взаимоотношения между ней и правительством приобрели характер открытой конфронтации. Повинны в сложившейся ситуации были обе стороны. Но если думцы (в первую очередь кадеты) временами готовы были искать компромиссные решения, то правительство не желало всерьез считаться с законодательной ролью выборного органа.

Главное внимание в заседаниях Государственной думы было уделено обсуждению аграрного вопроса. Были представлены проекты кадетов («проект 42-х») и трудовиков («проект 104-х»). Кадетский проект предполагал создание государственного земельного фонда для наделения малоземельного крестьянства землей. Предполагалось, что фонд будет формироваться за счет удельных, казенных, монастырских и части помещичьих земель. У помещиков могла быть отчуждена за выкуп (по рыночной цене) только та земля, которая сдавалась в аренду либо вообще не обрабатывалась в последние годы. Трудовики выступали за уравнительно-трудовое землепользование для всех. Участки земли, превышавшие трудовую норму, подвергались конфискации.

Ответом правительства стала декларация , в которой объявлялось «без-условно недопустимым» принудительное отчуждение даже части помещичьих земель. Возмущенные депутаты приняли решение о недоверии правительству и необходимости его замены, а это уже можно было рассматривать как покушение на властные полномочия царя.

Девятого июля 1906 г. царь распустил Думу. Он также реорганизовал правительство, которое возглавил П. А. Столыпин , проводивший еще более жесткую политику успокоения страны, чем его предшественник. Попытка части депутатов I Думы (около 200 чел.) после ее роспуска призвать население к «кампании гражданского неповиновения» (не платить налоги и уклоняться от военных призывов) не имела успеха.

В феврале 1907 г. прошли выборы во II Государственную думу. Левые партии на этот раз приняли в них активное участие. В результате вторая Дума оказалась «левее» первой. Всего в Думу было избрано 518 депутатов. В том числе: 66 социал-демократов, 37 эсеров, 16 народных социалистов, 104 трудовика, 99 кадетов, 44 октябриста и 10 крайне правых. Председателем стал кадет Ф. А. Головин.

Судьба II Государственной думы в условиях заметного спада революции была предрешена с самого начала. Дело было в том, что с ноября 1906 г. П. А. Столыпин проводил в жизнь земельную реформу, которая принципиально расходилась с проектами думцев и не предполагала принудительной передачи даже малой части помещичьей земли крестьянам. Третьего июля 1907 г. II Государственная дума, проработав 102 дня, была распущена. В качестве пред-лога было использовано ложное обвинение депутатов социал-демократической фракции в подготовке заговора с целью свержения существующего строя.

Вместе с Манифестом о роспуске Думы последовало и изменение избирательного закона. Преимущество на выборах получили крупные собственники (буржуазия и помещики). Урезалось представительство национальных окраин. Изменение избирательного закона лишь по воле царя, без санкции Думы грубо нарушало Манифест 17 октября и являлось, по сути, государственным переворотом. Революция в России закончилась.

Итоги революции. В целом, можно сделать вывод о том, что первая революция в России потерпела поражение. Однако результатом революции стало определенное расширение политических и социальных свобод. Появился представительный орган - законодательная Государственная дума. Образовались легальные политические партии. Рабочие получили право на экономические забастовки и создание легальных профсоюзов. С крестьян было снято бремя выкупных платежей, а сами они частично уравнивались в правах с другими сословиями. Тем не менее главные противоречия, породившие революционный взрыв, были лишь смягчены, но не разрешены окончательно.