Значение пояса в русской культуре. Русские народные пояса. Тканый пояс как аксессуар начинает снова заявлять о себе и в современном мире

В этой статье мы продолжаем уроки изготовления поясов.

Как уже говорилось ранее, во время работы цветные нити основы должны находиться в натянутом положении. С этой целью один их конец привязывают к неподвижному предмету, а другой к поясу.

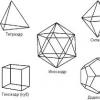

Следующая схема демонстрирует возможные формы витья:

a. Свивание волокон

b. Свивание двух нитей

c. Свивание четырех нитей при помощи «дощечки»

d. Технология тканья «на дощечках»

Как мы видим, при тканье "на дощечках" нити свиваются.

Заправив нити и натянув их, дощечки можно расположить под разным углом друг к другу. Например:

1. чередовать наклон дощечек:

2. располагать их параллельно и симметрично:

3. создавать различные комбинации:

(звездочкой обозначена середина пояса)

Рассмотрим пояса, при тканье которых, будем вращать дощечки только от себя.

От наклона дощечек зависит создаваемый узор. На рисунке представлены пояса, вытканные Г. А. Матушкиной по этнографическим образцам севера России, Костромской, Рязанской, Пензенской и Курской губерний конца XIX — начала XX веков.

1 и 8 дощечки — 4 зеленые нити;

2, 3, 6 и 7 дощечки — желтая, зеленая, красная, черная нити;

4 и 5 дощечки — все жёлтые нити.

Натянув нити, располагаем дощечки следующим образом: ![]() и начинаем ткать пояс. При вращении дощечек в одной плоскости мы получим пояс №1

.

и начинаем ткать пояс. При вращении дощечек в одной плоскости мы получим пояс №1

.

Однако, не меняя заправку нитей, можно получить несколько различных узоров.

Пояс №2

выполняется следующим образом:

а) располагаем дощечки так же, как и в образце № 1: ![]() , начинаем ткать пояс, и поворачиваем дощечки три раза;

, начинаем ткать пояс, и поворачиваем дощечки три раза;

б) прокинув 4-ю (во 2, 3, 5 и 6 кружках чёрную) нитку утка, меняем расположение каждой из дощечек на противоположное: в результате вместо:![]()

получаем: ![]() Во втором положении ткём пояс, поворачивая дощечки 4 раза.

Во втором положении ткём пояс, поворачивая дощечки 4 раза.

Снова меняем угол наклона дощечек, возвращая первоначальное положение: ![]() и продолжаем ткать, поворачивая дощечки 4 раза.

и продолжаем ткать, поворачивая дощечки 4 раза.

Для получения узора № 2 менять угол наклона дощечек нужно каждые четыре поворота нитей.

Пояс ткётся "снизу", поэтому схему следует изучать также снизу вверх. Плюсами обозначено первое положение дощечек, минусами — второе.

Рисунок пояса № 3

возникает следующим образом:

а) располагаем дощечки так же, как и в образце № 1 ![]() , начинаем ткать пояс, и поворачиваем дощечки два раза, т. е. выполняем два ряда рисунка (читаем снизу вверх):

, начинаем ткать пояс, и поворачиваем дощечки два раза, т. е. выполняем два ряда рисунка (читаем снизу вверх):

|

Обратите внимание на число поворотов в самом начале пояса, так как именно от того, какая нить "повернется", зависит то, какой рисунок получится;

б) меняем угол наклона со 2-й по 7-ю дощечки, не разворачивая 1-ю и 8-ю:

Сохранение угла наклона крайних дощечек способствует образованию более ровного края пояса. Так как угол наклона крайних дощечек не изменился, схема рисунка выглядит следующим образом: + — — — — — — +

Ткём пояс, поворачивая дощечки 4 раза:

в) возвращаем дощечки в первоначальное положение: ![]() , еще 4 ряда: + + + + + + + +

, еще 4 ряда: + + + + + + + +

г) второе положение дощечек: ![]() , 4 ряда и т. д.

, 4 ряда и т. д.

Четвертый вариант пояса (рис. № 4)

:

а) располагаем дощечки как в образце № 1 ![]() , начинаем ткать пояс, и поворачиваем дощечки только один раз;

, начинаем ткать пояс, и поворачиваем дощечки только один раз;

б) меняем угол наклона 2, 3, 6 и 7 дощечек: ![]() , поворачиваем дощечки 4 раза: + — — + + — — +.

, поворачиваем дощечки 4 раза: + — — + + — — +.

в) первоначальное положение: ![]() , четыре поворота дощечек: + + + + + + + +

, четыре поворота дощечек: + + + + + + + +

г) снова меняем угол наклона 2, 3, 6 и 7 дощечек: ![]() (второе положение), четыре поворота, и так далее.

(второе положение), четыре поворота, и так далее.

Пятое "лицо" пояса получается в результате приемов, используемых в изготовлении пояса № 4. Отличаются эти пояса только своим началом.

Пояс №5

следует начать ткать сразу из второго положения дощечек:![]() , выполнив четыре ряда: + — — + + — — +. И только после этого повернуть дощечки в первоначальное положение:

, выполнив четыре ряда: + — — + + — — +. И только после этого повернуть дощечки в первоначальное положение: ![]() и также выполнить четыре ряда:

и также выполнить четыре ряда:

Вариантов поясов может быть великое множество. Стоит только добавить пару дощечек или заправить другую нитку, и у Вас появится возможность создавать новые узоры, на свой вкус и лад.

Народные мастера давали различные названия узорам, создаваемым при помощи вышивки, ткачества, тканья и т.п. Орнамент "нашего" пояса № 1, сотканного на 8-ми «дощечках», близок рисунку пояса из собрания Государственного музея этнографии в Санкт-Петербурге, выполненного с помощью 10-ти дощечек (). Принцип изготовления обоих поясов одинаков: дощечки вращаются до тех пор, пока нити не скрутятся настолько, что работать станет трудно, после чего меняется угол наклона дощечек, в результате чего нити скручиваются в другую сторону, а рисунок меняет свое направление. Отличие же состоит в количестве свиваемых нитей:

|

Пояс из собрания ГМЭ (на 10-ти дощечках) собран Е. Н. Клеменцем в 1908 г. на Русском Севере, в д. Якуниха Кинешемского уезда Костромской губернии.

Название орнамента: узор каймы — «семя», узор в середине — «лента» .

Желаем удачи в изготовлении поясов!

Г. А. Матушкина, «Вестник РФС»

Пояс в русском народном костюме

Среди различных видов прикладного искусства нашей страны изготовление поясов занимает одно из главнейших мест.

Такие изделия различались по ценности материала, по искусству его обработки и по художественности выполнения. Это искусство постоянно совершенствовалось в тонкости выработки, в красоте окраски и декорировании. Пояса, вышедшие из рук искусного мастера, нередко достигали подлинно художественного уровня .

Пояс является неотъемлемой частью русской народной одежды, как мужской, так и женской. Практическое назначение пояса состоит в том, чтобы удерживать одежду на стане. Им подпоясывали рубашки, укрепляли набедренную одежду, подпоясывали распашную верхнюю одежду, иногда не имевшую застежки .

Материал, размер и назначение пояса давали возможность мастеру выявить свои художественные способности. Каждый пояс можно рассматривать как образец мастерства своего времени.

Существующее многочисленное разнообразие видов крестьянских поясов и их терминологии является ярким свидетельством народной памяти и культурных контактов с соседними этносами .

Надживотник или наживотник – узкий пояс для исподней рубахи. Кушак – широкий пояс для подпоясывания верхней одежды, изготавливался из ткани или из шерстяной или полушерстяной пряжи, его длина доходила до трех метров. Кушаки изготавливались на кроснах или с помощью бердышка; поверхность могла быть как гладкой, так и с рельефным узором. Кушаком обертывались два раза, начиная спереди. Женщины завязывали кушак только по левой стороне (приложение), а мужчины - на любой стороне. Часто кушак не завязывали, а подтыкали под него концы (приложение). Покромка или покрома, покромь – плетеный, тканый или валяный узкий пояс длиною до трех метров из шерстяных нитей для подпоясывания сарафана и юбки. Пояс или сразу завязывался спереди (приложение), или вначале оборачивался вокруг талии, начиная с живота, два раза. Пояс или опояска, подпояска, подпоясок, опоясь, опоясина, опоясовина, опоясник, опоясок - широкая тканая тесьма, иногда с бахромой по концам, для опоясывания верхней одежды. Ширина поясов колебалась от 5 до 20 см, а длина - от 1 до 3 метров, причем женские пояса были обычно длиннее мужских (до 5 м) и нередко обертывались вокруг фигуры несколько раз (приложение). Поясок – шнур или тесьма разного вида, иногда с кисточками, для повязки по мужской рубахе или женскому сарафану (приложение). Столбунец – широкий тканый пояс с поперечными полосками (приложение). Тельник (или сетка) – крестильный пояс 1-3 см шириною, носимый на голом теле. Черес или чересел, чресленик, чресельник (от слова «чересла», то есть «поясница») – то же, что и пояс, а также долгий кошель кишкой, в котором носят деньги, опоясываясь под одеждой. В разных областях России для обозначения поясов использовались и такие термины, как гулунец, именной, крайка, окрайка, плетешок, подживотник, словесный, столбовой, суконник .

Большое разнообразие отмечается в технике изготовления поясов изпряжи, нитей. По технике изготовления они делились на плетеные, тканые и вязаные. К плетеным поясам относились дерганые,плетенные на вилочке, плетенные по стене и другие.

Дерганьепоясов известно было в южной части Калужской губернии (локальная форма), оно заключалось в своеобразном плетении на пяти пальцах руки при участии двух работниц - одна переплетала через пальцы петли основы, а другая переплетала рукой, продергивая петли, как уток (приложение).Плетениенавилочкезаключалось в разделении ниток основы на две группы - на четные и нечетные - ив продергивании крайних ниток, как утка до середины (приложение). Плетениепостенезаключалось в перевивании ниток основы, расположенной между двумя колышками на стене (приложение); известно оно в юго-западных губерниях (Калужской, Орловской, Курской).

Плетениеспомощьюбутылкидавало круглые (в сечении) пояса. Моточки разноцветного гаруса спускались в бутылку, плетение выполнялось при помощи булавок, воткнутых в пробку (приложение).

Тканые пояса (кроме тех, которые ткали на стане) изготовляли при помощи дощечек,наниту,набердечке.

Тканьенадощечкахвыполнялось при помощи квадратных дощечек с четырьмя дырочками, от вращения которых каждый раз сменялась 1 / 4 часть основы (приложение). Ширина пояса определялась количеством деревянных дощечек с отверстиями по углам, через которые продевались шерстяные нити основы. В зев, образованный нитями основы, продевалась нить утка, затем все дощечки поворачивались на 90 градусов, и процесс повторялся.На территории России этот способ был известен с эпохи позднего неолита; в конце XIX века он бытовал у всех русских.

Тканьенанитузаключалось в подвязывании нечетных нитей основы при помощи нитяных петелек, оттягивание и опускание которых образовывало зев; способ был известен всем русским (приложение).Вероятно, такой способ тканья являлся прототипом тканья на горизонтальном ткацком станке. До появления берда и подножек он долгое время мог существовать как ткацкий станок для изготовления тканей.

Тканьенабердечкеосуществлялось при помощи бердечка с дырочками на тростях и широкими отверстиями между тростями (приложение). Четные нити основы пропускались через дырочки в тростях, а нечетные между отверстиями в тростях. Поднимание и опускание берда способствовало образованию зева. Тканье на бердечке было известно среди населения северо-западных и частично центральных губерний.

Тканье широких поясов и кушаков на горизонтальном ткацком станке ничем не отличалось от обычного изготовления тканей. Только станок для тканья пояса иногда делался меньших размеров. Узор поясов часто состоял из продольных полос. Следует отметить своеобразный орнамент, который встречался в Курской области. Узор «стрелки» получался от окрашивания нити в разные цвета частями; основа перевязывалась узлами и каждая ее часть, заключенная между ними, окрашивалась отдельно. Этот прием был известен и в Средней Азии.

Вязаные пояса вязались, как чулок, на пяти спицах: они были известны как локальная форма в Орловской губернии. Поскольку они в готовом виде были близки к поясам, изготовленным способом плетения по стене, то можно предполагать, что вязание поясов было упрощенным видом древнего весьма сложного плетения по стене.

Формы поясов менялись от губернии к губернии, но способов опоясывания в мужском и женском костюмах, как и в древности, было всего два:

· пояс туго охватывал талию, и концы его прятались за пояс, так что он становился незаметным - характерно для поселений русских в Забайкалье (приложение);

· пояс выставлялся напоказ и потому концы пояса, свисавшие вниз, обильно украшались - показательно для ряда губерний Европейской России (приложение) .

В разных территориях региона различались способы ношения поясов мужчинами и женщинами: «Пояса носили мужчины и женщины. Но у женщин кисти слева, у мужчин спереди» (Ирбитский район), «Мужики назад поесъя завязывали, а бабы кисточки наперёд» (Каменский район).

Простые пояса обычно ткали из овечьей шерсти домашнего изготовления, окрашенной растительными красителями. Пояски для летнего костюма бывали обычно не очень длинными и довольно узкими, шириной около 20 мм Пояса для верхней одежды изготавливались широкими: «Опояски с ладошку шириной, с кисточкой. Концы затыкали, кисточкой висят», «Опояска была большая, крупная, вот екой ширины и длины, может, два метра. Обвёртывался не один раз, обвораживался, кисти болтались. Широкая для работы. А поясок был изящный, тоненький, с пальщик».

Праздничные же пояса обычно выполнены из тонкой покупной шерсти высокого качества - гаруса, ширина их обычно более 4 см: «Из гарусу, сами ткали. Она вот такая шириной, покромка эта (сантиметров восемь). Всяко делали: полосощками делали. Она в кроснах ткалась. Если есть у тебя атласы, то всякими поперёк атласами сделаешь. А когда снуешь, если сделаешь, то будет и так в полосощку». Наиболее изящные, яркие и гладкие пояса делали из шелка: «Пояски раньше не покупали. А были такие свитые шёлковые. Ниточки такие тоненъки. На обоих концах были кисточки. Всякие: и синие, и красные, и бордовые».

Пояс является ярким декоративным элементом костюма, поэтому цветовая гамма поясов была довольно разнообразна. Колористика - самый элементарный конкретно-чувственный признак будничной, праздничной, траурной одежды . Колористика выполняла также функции устойчивого этнического, этнолокального, половозрастного признаков и обусловливалась как натуральным цветом сырья, так и особенностями эстетического восприятия человеком каждого цвета, психологией данного народа, эмоциональными ассоциациями, связанными с традиционными жизненными представлениями .

Цвет – это особый способ выражения чувств человека. Ему придавали большое значение в народном костюме как средству наибольшей выразительности .Известно, что эмоционально-психологическое воздействие цвета на человека проявляется в различном воздействии на органы чувств (возбуждающем, успокаивающем, угнетающем). Человек воспринимает цвета как теплые и холодные, радостные и печальные, объемные и плоские, легкие и тяжелые.

Через цветовую гамму выражалась возрастная принадлежность одежды: для детей - нежные, светлые пастельные цвета; для подростков яркие, контрастные; для взрослых - сложные цветовые сочетания от ярких до пастельных; для людей пожилого возраста, стариков - спокойная, зачастую темная цветовая гамма.

Колористика указывала и на место проживания человека: черная вышивка, черный цвет девичьих сарафанов - Воронежская губерния, полыхающие красные тона костюмов - Рязанская, сверкающее и переливающееся всеми цветами радуги великолепие - неповторимая Усть-Цильма .

Цвет был также важным организующим началом всей композиции народного костюма, так как выявлял своеобразную иерархию элементов, выделяя его главные части, подчеркивая ярусное членение формы .

Традиционным цветом для поясов был красный - цвет огня, крови, солнца, символизировавший жизненную силу, долголетие, плодородие и власть. Красный значит красивый, праздничный . Слова «красно солнышко», «весна - красна», «красна девица» и другие выражали представления о наивысшей красоте . В традиционных костюмах на Руси использовалось до 33 оттенков этого цвета, причем каждый имел свое название.Среди них - алый и кровавый, мясной, червчатый, или червленый, червонный, багрецовый, багровый, чермной (искрасна-рыжий), красно-кирпичный, малиновый и другие . Красный цвет у русских, как и многих других народов, использовался как распространенное средство против сглаза. Различные оттенки и интенсивность красного цвета создают очень тонкую гармонию. Черный цвет применялся, как правило, для обогащения и усиления звучания основных тонов, однако в ряде случаев он является ведущим . Черный цвет был символом земли, покоя и постоянства, отрешения, скорби и траура, белый цвет был символом чистоты, милосердия и печали .По мере совершенствования способов изготовления тканых полос получают распространение узорные пояса .

Исследователи отмечают, что во второй половине 19-го столетия произошло изменение колористического строя, связанное с распространением химических ализариновых красителей. "Это было, - пишет Т. М. Разина, - очень существенным моментом в искусстве: на смену спокойным, глубоким сдержанным тонам естественных красителей пришли тона яркие, звучные, звеняще - пронзительные; в искусстве текстиля второй половины XIX в. произошло творческое освоение новой гаммы. Народ увидел новые возможности художественных решений, научился добиваться цельности колорита и смело использовал в тканях и вышитых изделиях расширившуюся и позвучневшую палитру, и нельзя упрекнуть превосходные работы этого времени в излишней пестроте или крикливости" .

Наиболее видимой частью пояса являются его концы, на которые при выработке обращалось особое внимание. Украшение концов обычно состоит из ритмично чередующихся отдельных цветов, букетов или венков (от трех до семи). Реже встречаются розетки и фигуры. Узор обычно травный . В углу окаймления конца пояса часто ставилась метка. Метка иногда имела культовое значение .Концы поясов украшают кисточками и помпонами – «китицами», «кутасами» из разноцветной гарусной шерсти, бисером, блестками, жемчугом, стеклярусом, серебряной или золотой нитью (приложение) . В южновеликорусском комплексе к поясу прикреплялись махры (или банты, или назадни, или подмахорники) (приложение). Они были парные или одиночные. Их изготавливали из ткани и лент и украшали вышивкой, блестками, иногда пуговицами. Махры носили у пояса сзади или по бокам . Получают распространение пояса и опояски «со словесами», то есть со словами молитвы или пословицы, вытканной вдоль полосы пояса, а также со словами посвящения на дарственных поясах. Иногда указывалось имя владельца пояса или опояска и даже имя мастерицы. Пояса с молитвами ткались преимущественно в монастырях. Малограмотные, а чаще всего вовсе неграмотные крестьянки делали много трогательных ошибок в надписях. Случалось, что они просто набирали буквы безо всякого смысла и даже переворачивали их (приложение) .

Очень часто пояса украшали вышивкой. Вышивка народной одежды отличается большим разнообразием технических приёмов и способов. Для вышивки применяли специальные нитки, имеющие особую крутку. Их изготовляли из льняного и шерстяного волокна и красили естественными красителями . К старинным приемам русской вышивки относятся: счетная гладь, набор (имитация ткачества), цветная перевить (перевивание сетки цветными нитями), двусторонний крест, белая строчка по "выдернутой" сетке, тамбурная вышивка, а к началу ХХ века во все уголки России проникла городская черно-красная вышивка крестом по канве .

Вышивка на крестьянской одежде не только украшала её и радовала окружающих прелестью узоров, но и должна была защитить того, кто носил эту одежду, от беды, от злого человека. Отдельные элементы вышивки носили символическое значение. Вышила женщина ёлочки – значит, желает она человеку благополучной и счастливой жизни, потому что ель – это древо жизни и добра. Жизнь человека постоянно связана с водой. Поэтому к воде нужно относиться с уважением. С ней нужно дружить. И женщина вышивает на одежде волнообразные линии, располагая их в строго установленном порядке, как бы призывая водную стихию никогда не приносить несчастья любимому человеку, помогать ему и беречь его .

Таким образом, изготовление поясов является одним из видов прикладного искусства нашей страны и занимает одно из главнейших мест. Это искусство постоянно совершенствовалось в тонкости выработки, в красоте окраски и декорировании.Материал, размер и назначение пояса давали возможность мастеру выявить свои художественные способности. Каждый пояс можно рассматривать как образец мастерства своего времени. Изготовлением поясов из шерстяных, льняных, конопляных нитей и лыка занимались преимущественно сами крестьяне. В XIX веке зажиточные крестьяне имели покупные пояса городских промыслов или фабричного производства. Простые пояса обычно ткали из овечьей шерсти домашнего изготовления, окрашенной растительными красителями.Праздничные пояса были выполнены из тонкой покупной шерсти высокого качества - гаруса. Также пояс является ярким декоративным элементом костюма, поэтому цветовая гамма поясов была довольно разнообразна. Традиционным цветом для поясов был красный - цвет огня, крови, солнца, символизировавший жизненную силу, долголетие, плодородие и власть.Наиболее видимой частью пояса являются его концы, иногда их украшают кисточками и помпонами – «китицами», «кутасами» из разноцветной гарусной шерсти, бисером, блестками, жемчугом, стеклярусом, серебряной или золотой нитью. Чаще всего пояса украшали вышивкой, которая отличалась большим разнообразием технических приёмов и способов. К старинным приемам русской вышивки относятся: счетная гладь, набор (имитация ткачества), цветная перевить (перевивание сетки цветными нитями), двусторонний крест, белая строчка по "выдернутой" сетке, тамбурная вышивка.

Пояс в традиционной культуре белорусов являлся значимым и исключительно многофункциональным предметом. Он был необходимым компонентом одежды, выполнял разнообразные символические и обрядовые функции, а также использовался в быту в различных целях.

В традиционном белорусском костюме, который в целом отличался сдержанностью и лаконичностью декора, поясу придавалось очень большое значение. И.А. Сербов в этнографическом очерке “Вичинские поляне” (1928 г.), посвященном материальной культуре жителей южной части Лунинецкого р-на Брестской обл., отмечал: “Пояс, как видим, составляет необходимую принадлежность какого бы там ни было костюма.

Внимательный мужчина без пояса не переступит порога своей хаты и не появится на улице, а женщины носят на поясе свой андарак, юбку и фартук. Рукодельницы вытыкают или плетут пояса из цветных нитей или выводят на них разные узоры - полоски, клетки, звездочки и др. Лучшие тканые пояса отличаются красотой и необычайной плотностью” 1.

В традиционном костюме пояс выполнял сразу несколько функций: практическую, символическую, магическую, апотропейную (защитную), этическую, знаковую, эстетическую.

Практическое значение пояса очевидно - он поддерживал и фиксировал на талии одежду. Мужчины подпоясывали сорочку, которую носили навыпуск. Женщины повязывали поясом поневу, андарак (в некоторых местах Полесья, Понемонья и Центральной Беларуси пояс пришивался к андараку). Верхняя одежда у белорусов нередко не имела застежек и полы в запахнутом виде удерживались только при помощи пояса, который повязывался в несколько обхватов. На поясах носили различные необходимые в быту принадлежности: женщины - ключи, гребень, мужчины - нож, трубку для курения, кисет с табаком, кочадыг (инструмент для плетения лаптей), небольшую кожаную сумочку - калиту, шабету, - в которой хранили деньги, кремень, огниво, трут и другие необходимые мелочи. За пояс затыкали серп, топор, рукавицы и др., когда отправлялись на работу.

Не менее важной в народном костюме была символическая роль пояса, а также тесно связанные с ней магическая и апотропейная. Завязанный вокруг тела человека пояс представлял собой круг, а замкнутый круг, согласно народным поверьям, преграждал путь нечистой силе, защищал от дурного глаза и болезней. Отсюда обязательное требование подпоясываться и широкое употребление пояса в обрядности. Кроме того, ношение пояса являлось этической нормой, особенно для мужчин. Выходить из дома, не подпоясавшись, считалось неприличным: «появление без шапки и босиком не удивит сторонних так, как появление без опояски» 2.

Пояс исполнял также роль своеобразного знака, который выделял человека в социальном окружении. Пояса различались в зависимости от пола, возраста, места жительства и т.д. Как и весь комплекс одежды в целом, пояс и способ его ношения давали информацию о том, из какой местности происходит человек. В разных районах Беларуси пояс завязывали по-разному - спереди, сзади, сбоку (слева или справа) либо таким образом, чтобы концы спускались вдоль ног с двух сторон. Способ повязывания нередко указывал на семейное положение - после свадьбы он мог изменяться. Так, например, в деревне Войштовичи Воложинского р-на Минской обл. парни до женитьбы и девушки до замужества завязывали пояс слева, а после венчания - справа 3.

В деревне Рогозно Жабинковского р-на Брестской обл. девушки и холостые парни завязывали пояс слева, замужние женщины - справа, а женатые мужчины - посередине 4. Дети и молодежь традиционно носили более узкие и скромные по декору пояса, чем взрослые. Так, в деревне Красный Бор Березинского р-на Минской обл. широкие узорные пояса повязывали только пожилые мужчины, а парни и подростки носили узкие простые пояски 5. В некоторых местах широкие яркие пояса носили женатые мужчины, а молодые парни - узкие пояса бледных цветов 6. Разница между мужскими и женскими поясами заключалась в том, что женские обычно были более узкими.

В вышеупомянутой деревне Рогозно мужчины и женщины по разному завязывали узел на поясе, который назывался здесь “мазоль”. “Бабский мазоль” завязывался таким образом, что короткие концы пояса торчали в разные стороны, “мужчынски мазоль” был плоским 4. В целом особенности употребления поясов были обусловлены местными традициями и могли значительно отличаться даже в соседних районах.

Помимо всего прочего, пояс был украшением, придавал костюмному комплексу завершенность, целостность. Часто он являлся единственным декоративным элементом - особенно в мужской одежде, которая была сдержанной по колориту (преобладали белый, серый, коричневый цвета) и не так богато орнаментировалась, как женская. Пояс в таком случае становился акцентом, ярким цветовым пятном в костюме. И.А. Сербов, характеризуя одежду белорусов-полешуков, отмечал: «Пояс у полешуков служит лучшим украшением, поэтому он чрезвычайно разнообразен в своих узорах и оканчивается пышными кутасами или бахромой» 7.

Пояса, употреблявшиеся в народном костюме на территории Беларуси, в основном были самодельными - ткаными или плетеными. Они отличалиcь большим разнообразием: для каждого региона, а иногда и небольшого ареала были характерны свои неповторимые способы декора. В качестве материала использовались шерсть и лен. Наиболее характерный цвет нитей - красный, но в узорных поясах широко употреблялись также зеленый, синий, белый, желтый, фиолетовый, черный цвета. Однотонные и полосатые пояса были распространены в южной части Беларуси; изделия с ромбо-геометрическим орнаментом бытовали практически на всей территории. Концы поясов обычно украшались бахромой или разнообразными по форме кистями (“кицицами”).

С начала XX века пояс как необходимая часть костюма постепенно начинает выходить из употребления. В женском костюме это произошло раньше, так как юбки фиксировались на талии при помощи завязок и практическая необходимость в поясе отпала. Мужчины (особенно пожилые) сохраняли обычай подпоясываться дольше. Но под влиянием городской моды к середине XX века сорочку стали носить заправленной в брюки, а пояс заменили покупным ремнем. Тем не менее, роль пояса как символического подарка и обрядовой вещи еще долго сохранялась.

Пояс, который имел вид полосы, ленты, символизировал дорогу, в первую очередь - жизненный путь. Кроме того, как дорога соединяет разные места, так и пояс отображал символическую связь между различными явлениями, предметами и людьми. Поясом можно было связать вещи - не только в прямом, но и в переносном смысле. Символика же завязанного пояса совпадала с символикой круга - он охранял, защищал от неблагоприятного воздействия. Соответственно пояс приобретал и значение границы, которая разделяет свое и чужое, доброе и злое, чистое и нечистое. А развязанный пояс обозначал разрыв границы или переход через нее.

Многообразная символика пояса обусловила ту важную роль, которую он играл во всех обрядах жизненного цикла белорусов.

В родильных ритуалах использование пояса было направлено на облегчение процесса родов. Роженица распоясывалась 8; в случае тяжелых родов на полу расстилался красный пояс, через который она должна была преступить 9. Это символическое преодоление границы между мирами должно было помочь младенцу появиться на свет. Новрожденного впервые подпоясывали после крещения, что обозначало его отделение от потустороннего мира и вхождение в мир людей. Первый поясок в подарок ребенку приносила бабка-повитуха, которая принимала роды 10, 11.

Пояс являлся важным атрибутом свадебного обряда. Свадьба - создание семьи, объединение двух людей, а также рода жениха и рода невесты, поэтому пояс как магическая связующая вещь широко использовался на разных этапах обряда. Кроме того, в этом случае он символизировал также жизненную силу и плодородие. Невеста дарила пояса жениху и свату на запоинах 12, что обозначало согласие на брак; пояс клали на ручник, на котором стояли молодые во время венчания 12, 13; мать жениха встречала новобрачных с пирогом и поясом 12. Особая роль пояса подчеркивалась и в свадебных песнях “Свенчали Ганнульку, свенчали, / Шелковым поясом связали; / А ни ножом его разрезать, / Руками не можно разорвать / Так им уже век вековать” 14.

Иногда значение пояса в свадебном обряде дополнительно подчеркивалось особой орнаментикой: например, в Ганцевичском районе Брестской области узор, который специально вытыкали на свадебных поясах, назвывался “неразрыўны хрэшчык” (неразрывный крестик) 15.

Во время сватовства и свадьбы пояса являлись одними из обязательных подарков - как со стороны невесты жениху и его родным, так и со стороны жениха - невесте и ее семье. Невеста помимо этого одаривала поясами сватов, дружек, музыкантов и других участников обряда. Приведем здесь фрагмент описания свадьбы в Гродненском уезде Гродненской губ.: “…при входе же в хату невесты, перед нею заметают пол, за что она бросает пояс; затем кто-нибудь зажжет лучину и на нее молодая бросает другой пояс, третий пояс она бросает тому, кто принес яичницу; четвертый - тому, кто приготовил постель” 12.

Естественно, что белоруски стремились заготовить для свадьбы как можно большее количество поясов - “молодая раздает около ста поясков, поэтому девушки с 9-12 лет начинают ткать их” 16. И сейчас в белорусских деревнях можно встретить старых женщин, которые, оставшись незамужними, хранят целые клубки поясов, приготовленных к свадьбе.

После венчания новобрачная оставляла пояса в тех местах, от которых ждала достатка: чтобы было много хлеба, пояс вешался в амбаре, скота - в хлеве, имущества - на сундуках. В деревне Новосёлки Барановичского района Брестской области сундук обвязывался поясом со специальным узором “у ключ” (в ключ) 17. Молодая также оставляла пояс на печи, которая была центром жилища, на срубе колодца; повязывала поясом веник, которым впервые мела хату в доме мужа. В этом случае пояс становился символической жертвой духам нового места жительства. Следует отметить, что в Беларуси существовал также обычай жертвовать пояса церкви или костелу 2.

Пояс присутствовал и в похоронном обряде: в этом случае его роль заключалась в установлении символической связи между миром людей и загробным миром. Пояс обязательно повязывали умершему; его клали поперек гроба 8, привязывали вместо поводьев коню, который вез гроб на кладбище 12, 18.

Использование пояса в роли магической вещи присутствовало и в ряде других обычаев и обрядов: связывание попарно каких-либо однородных предметов в канун нового года, чтобы все домашние животные “парились” 19, бросание пояса под ноги скоту при первом выгоне в поле, чтобы он держался вместе и не разбегался 20. В Гомельском уезде Могилевской губернии в конце XIX в. на юрьев день существовал обычай “юриться” - девушки шли в лес или в поле, под березой готовили яичницу, в это время девушки выбирали себе подружку на целый год и менялись с ней поясами и платками, после чего говорили “Мы с ней поюрились” 21.

Пояс использовался также в гаданиях, любовной магии. Процесс подпоясывания часто упоминается в заговорах от болезней и испуга, например “мать родила, зарей подпоясала, всех его врагов потоптала…” 22.

Кроме того, в традиционном быту белорусов пояс находил самое разнообразное применение.

Длинные тканые и плетеные пояса использовались в качестве “сповивачей” для младенцев. Эта традиция сохранялась долго - так, в Березинском районе Минской области спеленатых детей повязывали поясом еще в 1960-е гг. 23.

Простые одноцветные (черные, белые, изредка красные) узкие пояски, вытканные на дощечках, использовались в качестве обор для лаптей. В деревне Першаи Воложинского района Минской обл. в начале XX в. ткали “коснички” - короткие узкие пояски, которые женщины повязывали вокруг головы, а девушки вплетали в косы, завязывая на концах бантом 3.

Узкие пояса употреблялись вместо веревочной подвязи там, где это было необходимо: ими обвязывали кувшины, привязывали к корзинам, подвешивали на них колыбели для младенцев. Даже в начале XXI в. старые женщины в Ганцевичском районе Брестской обл. привязывали тканые узорные пояски к полотняным “торбочкам” (сумочкам), с которыми ходили за хлебом 24. В Гродненской области из узорных поясов изготавливали ковры.

Пояса находили применение и в народных играх. Например, в Горецком районе Могилевской области существовала игра под названием “Выбивалы”: парень брал пояс, подходил к девушке, которая ему нравилась, и ударял ее поясом, после чего они вместе шли гулять 25. В Березинском районе Минской области во время игры парень давал конец пояса девушке, а она обматывала его вокруг себя 26. Кроме того, пояс использовали в качестве веревочки, через которую прыгали.

В настоящее время узорчатые пояса, выполненные в традиционных техниках плетения и ткачества, широко используются в сценическом и церемониальном костюме. Их изготовлением продолжают заниматься народные мастера, предприятия художественных промыслов, любители традиционной культуры. Пояс является одним из самых популярных современных белорусских сувениров.

Иллюстрации

На снимке в начале статьи - Мария Николаевна Стаселович, 1927 г.р., из деревни Саковщина Воложинского района Минской области обучает мастерству ткачества традиционных поясов. 2007 г. Фото автора - П.А. Богдан.

Традиционные белорусские пояса. Из собрания Музея древнебелорусской культуры (МДК) ГНУ Институт искусствоведения, этнографии и фольклора им. К.Крапивы НАН Беларуси. Фото автора. Жители деревни Збураж Малоритского района Брестской области в традиционных костюмах. 1998 г. Фото М.Н. Винниковой.

Жительница деревни Збураж Малоритского района Брестской обл. в традиционном костюме. 1998 г. Фото М.Н. Винниковой.

Девушка в традиционном костюме Калинковичского района Гомельской области Из собрания МДК. Фото М.Н. Винниковой.

Мужчина в традиционном костюме Березинского района Минской области. Фото автора.

Девушки в традиционных костюмах Шкловского района Могилёвской области. Из собрания МДК. Фото М.Н. Винниковой.

Андарак с пришитым к нему поясом. Начало XX в. деревня Якшицы Березинского района Минской области. Из собрания МДК. Фото автора.

Пояса. Ткачество на дощечках. Березинский район Минской области. 1930-е гг. Фото автора.

Пояса. Ткачество на дощечках. Березинский район Минской области. Середина XX в. Фото автора.

Пояс. Плетение на стене (техника «спрэнг»). 1930-е гг. Столинский район Брестской области. Из собрания МДК. Фото Н.П. Мельникова.

Пояс. Плетение на стене (техника «спрэнг»). Конец XIX - начало XX в. Западное Полесье. Из собрания МДК. Фото Н.П. Мельникова.

Пояс. Диагональное плетение. Начало XX в. Лунинецкий район Брестской области. Из собрания МДК. Фото Н.П. Мельникова.

Пояс. Браное ткачество на ниту. Начало XX в. Гродненский район Гродненской области. Из собрания МДК.. Фото автора.

Пояс. Браное ткачество на ниту. Начало 20 в. Климовичский район Могилёвской области. Фото автора.

Пояс. Браное ткачество на ниту. 1930-е гг. Светлогорский район Гомельской области. Из собрания МДК. Фото Н.П. Мельникова.

Пояса, сотканные к свадьбе. Воложинский район Минской области. 2004 г. Фото из архива Студенческого этнографического общества (г. Минск).

Ложки, связанные поясом. Экспозиция Музея этнографии (г. Могилёв). 2007 г. Фото автора.

Пояса, привязанные в качестве ручек к полотняным сумочкам («торбочкам»), деревня Люсино Ганцевичского района Брестской области, 2004 г. Фото автора.

Жители деревни Леликово Кобринского района Брестской обл. в сценических костюмах на фольклорном фестивале Голоса Полесья. 2007 г. Фото М.Н. Винниковой.

Ткачество пояса на ниту. Праздник ткачества Матчыны кросны в г. Старые Дороги Минской области, 2008 г. Фото автора.

Ткачество пояса на ниту. 2007 г. Фото автора.

Современные тканые белорусские пояса. 2009 г. Фото автора.

Журнальный вариант доклада на XV Международной научно-практической конференции «Мода и дизайн: исторический опыт - новые технологии» (27-30 июня 2012 года, С.-Петербург).

ПРИМЕЧАНИЯ

Использованные источники

1 Сербаў І.А. Вічынскія паляне: матэрыяльная культура: этнаграфічны нарыс Беларускага Палесся. - Мінск: Белар. фонд культуры, 2005. - С. 47

2 Никифоровский Н.Я. Очерки простонародного житья-бытья в Витебской Белоруссии и описание предметов обиходности. - Витебск: Губернская тип., 1895. - С. 107, 108

3 Полевые материалы М.Н. Винниковой. Воложинский р-н Минской обл. 1993 г.

4 Богдан П.А. Пояс в традиционном костюме белорусского Полесья // Мода и дизайн: исторический опыт - новые технологии: материалы 10-й Междунар. науч. конф., Санкт-Петербург, 26-28 июня 2007 г. / С.-Петерб. гос. ун-т технологии и дизайна, Рос. этнографический музей; под. ред. Н.М. Калашниковой. - Санкт-Петербург, 2007. - С. 141.

6 Крачковский Ю.Ф. Быт западнорусского селянина. - М.: Издание импер. о-ва истории и древностей российских при Московском ун-те, 1874. - C. 189.

7 Сербов И.А. Признаки общинного быта на Полесье: полешуки // Сб. отделения рус. языка и словесности Импер. Акад. Наук / Импер. Акад. Наук. - Петроград, 1915. - Т. XCIV, № 1. - С.5.

8 Романов Е.Р. Быт белоруса // Белорусский сборник. - Вильна, 1912. - Вып. VIII. - С. 323, 531

9 Чубинский П.П. Материалы и исследования: т. 4: обряды: родины, крестины, свадьба, похороны // Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-Русский край, снаряженной Импер. рус. геогр. о-вом: Юго-Западный отдел / Импер. Рус. Геогр. О-во. - СПб., 1877. - С. 4.

10 Беларускае народнае адзенне / Л.А. Малчанава [і інш.]; пад рэд. В.К. Бандарчыка. - Мінск: Навука і тэхніка, 1975. - С. 53.

11 Пешына Т. Маё Спярыжжа // Мастацтва. - 1997. - № 6. - С. 72.

12 Шейн П.В. Материалы для изучения быта и языка русского населения Северо-Западного края: т. І, ч. ІІ: бытовая и семейная жизнь белоруса в обрядах и песнях // Сб. отделения рус. языка и словесности Импер. акад. наук / Импер. акад. наук. - СПб., 1890. - Т. LI, № 3. - С. 233, 261, 363-364, 383, 515, 521.

13 Бобровский П. Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами Генерального штаба: Гродненская губерния. - СПб.: Тип. Департамента Генерального штаба, 1863. - Ч. І. - С. 830.

14 Опыт описания Могилевской губернии в историческом, физико-географическом, этнографическом, промышленном, сельскохозяйственном, лесном, учебном, медицинском и статистическом отношениях: в 3 кн. / под. ред. А.С. Дембовецкого. - Могилев: Тип. Губернского правления, 1882-1884. - Кн. 1. - С. 567.

15 Зафиксировала Муха М.И., директор Ганцевичского Дома ремесел.

16 Tyszkiewicz E.H. Opisanie Powiatu Borysowskiego pod względem statystycznym, geognostycznym, historycznym, gospodarczym, przemysłowo-handlowym i lekarskim: z dodaniem wiadomości: o obyczajach, spiewach, przysłowiach i ubiorach ludu, gusłach, zabobonach i t.d. - Wilno: Druk. Ant. Marcinowskiego, 1847. - S. 362.

17 Полевые материалы М.Н. Винниковой. Барановичский р-н Брестской обл. 1992 г.

18 Шейн П.В. Белорусские народные песни с относящимися к ним обрядами, обычаями и суевериями, с приложением объяснительного словаря и грамматических примечаний. - СПб.: Импер. рус. геогр. о-во, 1874. - С. 373.

19 Никифоровский Н.Я. Простонародные приметы и поверья, суеверные обряды и обычаи, легендарные сказания о лицах и местах. - Витебск: Губернская типо-литография., 1897. - С. 230.

20 Материалы по этнографии Гродненской губернии: вып. 1 / под. ред. Е. Романова. - Вильна: Издание Управления Виленского учебного округа, 1911. - С. 77.

21 Соколова В.К. Весенне-летние календарные обряды русских, украинцев и белорусов: ХІХ - начало ХХ в. - М.: Наука, 1979. - С. 177.

22 Замовы / НАН Беларусі, Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору; уклад. Г.А. Барташэвіч; рэдкал.: А.С. Фядосік (гал. рэд.) [і інш.]. - Мінск: Беларус. навука, 2000. - С. 284.

23 Богдан П.А. Бярэзінскія паясы // Бярэзінскі строй: метад. дапаможнік сельскім клубным работнікам / Метад. кабінет Бярэзін. раён. Дома культуры, Аддзел традыцыйнай культуры. - Беразіно, 2008. - С. 11.

25 Чандакова З.У. Рэгіянальныя і лакальныя асаблівасці традыцыйнага касцюма Магілёўшчыны: Горацкі раён // Традыцыйны нацыянальны касцюм Магілёўшчыны: гісторыя і сучаснасць: матэрыялы абл. навук.-практ. канф., Магілёў, 27-28 лістапада 2008 г. / Упраўленне культуры Магілёўскага аблвыканкама, УК “Магілёўскі абл. метад. цэнтр народнай творчасці і культасветработы”; рэдкал.: А.Ф. Хмялькоў [і інш.]. - Магілёў, 2008. - С. 150.

26 Зафиксировал Синило А.Н., учитель средней школы д. Богушевичи Березинского р-на Минской обл.

Тканые Славянские Пояса

Тканый пояс как аксессуар начинает снова заявлять о себе и в современном мире.

Дорогие друзья! Предлагаем вашему вниманию изделия, тканые на бердо и дощечках - пояса в древнерусской старославянской традиции с обереговой символикой. Пояс - общеславянский термин. Имеются и другие названия: опояска, кушак, сетка, покромка, ремень. На Руси издревле пояса были неотъемлемой частью и повседневной, и праздничной одежды. У каждой хозяйки был целый набор поясов различного назначения: праздничных, будничных, для подпоясывания верхней одежды (кушаки), нижней и так дальше. Концы поясов украшали пышными разноцветными кистями, которые иногда составляли несколько ярусов. Женские пояса отличались от мужских длиной: мужские - однорядные, женские - двухрядовые (обвивали талию два раза).

Завязывался пояс узлом спереди или сбоку, чтобы концы свешивались на 20-40 см и более. Способ навязывания поясов обозначал их длину, которая варьируется от 1,5 до 4 метров, отдельные пояса достигают 5-6 м. Ширина поясов тоже различна, обычно повседневную рубаху подпоясывают тонким полувершковым поясом (2,5 см) или вервью (специально сплетенная из льна веревка). Праздничную рубаху подпоясывали разноцветным, с родовой обереговой символикой вершковым поясом (3-5 см), а ритуальную рубаху широким поясом в 6-9 см.

Пояс в традиционной одежде объясняется не только функциональной необходимостью, но и наделяется глубоким символическим смыслом. Повязывание пояса означает готовность к деяниям и способность эти деяния осуществить.

Кисти пояса символизируют корни родового древа, связь с плодородной функцией земли.

Основных способа ношения поясов два: высоко под грудью и низко под животом. Ношение пояса также связывалось с моральным обликом человека. Отсутствие пояса усматривалось как нарушение общепринятых норм поведения. По сей день негативное значение имеют слова «распоясаться, поясничать» - утратить приличие поведения; "распоясанный" - безпутный, способный на любой негативный поступок человек. Буквальное значение этого слова - человек без пояса, то есть без роду-племени, за соблюдение принятых социальных норм никто не несет ответственности и неизвестно, чего от него можно ждать. Также подпоясанная одежда лучше согревает и обеспечивает свободу движений во время труда.

Пояс как часть одежды человека, принимающая форму круга, повсеместно употреблялся в качестве оберега. Считалось, что подпоясанного человека «бес боится», снятие пояса означало приобщение к потустороннему миру, к нечистой силе и т.д. То есть пояс - это оберег от злых сил, демонов, колдунов .

С помощью пояса устанавливается связь между своим и чужим пространством, старым и новым домом. Так у Белорусов при переходе в новый дом хозяин перетягивает все членов семьи за пояс. Когда девица была готова выйти замуж за молодца которого ей сватали, она дарила ему поясок.

Тайные свойства пояса, скрепляющего союз молодых использовался в свадебном обряде: поясом обвязывали жениха и невесту, тем самым соединяя их в одно целое. Пояса дарились музыкантам на свадьбе, родичам жениха и гостям. Входя после свадьбы в хату жениха невеста кидала поясок на печь (показывая домовому, что она новая хозяйка). До стола молодых вели на поясе.

В славянской традиции пояс - это источник жизненной силы . Он обладает оздоровливающим и оплодотворяющим свойствами. Широким мужским поясом спеленовывали младенца. Пояс с родовой обереговой символикой является своеобразным фильтром, который защищает человека от негативных влияний из вне: порчи, сглаза, дурных пожеланий и т.д. Пояс выступает почти всегда в роли оберега

.

Это подтверждается тем, что завязывается он на самой уязвимой части тела

- животе (чакра "Живот" - Жизнь). Без пояса не ходили даже в избе, женщины не снимали его и на ночь.

Обереговые свойства пояса знахари и ведуны при необходимости могли усилить определенным заговором или зарядить по Рэйки .

Каждое изделие - это неповторимая атмосфера родовых воспоминаний времен Древней Руси, возрождение Духа, укрепление Духа и создание целостности Души посредством носимых обереговых изделий. Каждое детище неповторимо , оно выполнено руками и аккумулирует в себе множество сплетений божественных чувств и эмоций, ведь во время творчества Мастерицы входят в медитативное состояние и подключаются к Божественному источнику и черпают энергию и информацию из РОДовой памяти.

О том, как применять пояса, можно прочесть на страничке "Пояса в Древней Руси. Применение поясов ".

Какие нитки и для каких целей

Хлопковые нити лучше всего подходят для постоянной защиты от сглаза и порчи. Шерсть закрывает пробои в вашей энергетике. Лён действует умиротворяюще и успокаивающе.

Мужские пояса. Узоры для мужских изделий выбираются такие, которые способствуют духовному росту, развитию, упорядочиванию пространства, защиты себя и других, развитию мужественности и открытию Силы.

Женские пояса. Узоры для женских изделий всегда содержат в себе информацию о плодородии и засеянном поле, достатке, это узоры с изображением Берегинь Рода - Макоши и Лады, это узоры для здоровья и гармонии внутри себя и в семье.

Арт-02-001

Пояс "Берегини и Макоша"

Материал:

хлопок. Цвет:

бирюзовый. Ширина:

2,5 см.

Макошь - символ Женского Материнского начала. Богини, имеющей власть над людской долей.

Макошь - богиня всей Судьбы (слог "ма" может сокращенно обозначает слово "мать", кош, кошт - судьба), старшая из богинь, которые плели судьбы, а также покровительница женских рукоделий - на Земле; попечительствует женскому плодородию и урожайности, хозяйственности и достатку в доме. В силу того, что Богини (пряхи судьбы) в верованиях предстают всегда втроем, ткать Пряжу Судеб Богини Макоши помогают Богини Доля и Недоля, связующие покутными нитями человека с плодами его трудов - добрыми или злыми.

Связана с Землей (в этом ее культ близок к культу Матери Сырой Земли) и Водой (которая здесь также выступает в роли материнской, жизнезарождающей среды).

Связана с Землей (в этом ее культ близок к культу Матери Сырой Земли) и Водой (которая здесь также выступает в роли материнской, жизнезарождающей среды).

Также Богиня Макошь – Богиня плодородия, мать урожаев, имеет 12 годовых праздников, иногда изображена с рогами. Характерный женский рогатый головной убор носили еще в 19-ом веке на народных праздниках.

День Макоши - Пятница, в православии образ слился с Параскевой Пятницей, т.е. она покровительница хозяек и жен.

Ее металл - серебро, камень - горный хрусталь и так называемый "лунный камень". Зверь Макоши - кошка. Символом этой богини является пряжа, клубок шерсти, веретено, их и приносили на капища. Кумиры Макоши могли быть изготовлены из "женских пород дерева", в первую очередь - из осины. Кумир Макоши зачастую мог быть рогат или иметь в руках рог. Берегиня

- Великая Богиня, породившая все сущее.

Арт-02-002

Пояс "Алатырь"

Материал:

шерсть, хлопок, цвет:

ванильный (хлопок) с красным (шерсть).

Материал:

шерсть, хлопок, цвет:

ванильный (хлопок) с красным (шерсть).

Пояс. Длина: 200 см, ширина: 3 см.

Алатырь - Око Бога. Означает Единство и Многообразие Силы Всевышнего, пребывание ее здесь и сейчас. Соединение небесной и земной энергий. Центр всех Вселенных, Всеобщий Родник Энергий, Центр всех Центров, начало и конец всех дорог. Общение с символом Алатырь можно осуществить через медитацию. Символ высших духовных стремлений и видения.

Нося такой пояс или очелье, мы получаем через этот символ энергию, мы просим Божественного благословления и пребывания Духа Святости и Жизни в данном объекте. Предмет этот может помогать, являясь проводником Энергии Богини Живы, амулетом, талисманом, оберегом.

Еще такая трактовка Алатыря есть как пожелание: "управляй своей судьбой, двигайся, развивайся, Земля для познания тебе дана, твёрдостью духа вперед иди - всю Землю, как дом видя. Не бойся, сам Род тебя оберегает, черпай Знания от Богов и Предков, ты - Храм Бога, сосуд его, в том Высший Путь." В других цветах этот же узор можно посмотреть в нашем альбоме ВКонтакте .

Арт-02-003

Пояс "Боярский"

Материал: шерсть, хлопок. Длина: 200 см, ширина: 4 см. Пояс очень красивый. Подходит как для мужчин, так и для женщин, имеющих отменное чувство вкуса и радости. Если так, то этот узор - для вас!

Арт-02-004

Мистический Пояс "Велес"

Материал:

Материал:

вариант-1: натуральный лён (цвет бежевый), хлопок (цвет винный). Ширина: 3 см, длина: 200 см.

вариант-2: отбеленный лён, шерсть. Возможны и другие сочетания цветов и ниток по согласованию с вами.

Пояс очень мистический. Тому, кто его будет носить или просто иметь рядом, Велес покровительствует открытию мистических способностей.

Велес - Бог мудрости, искусства, торговли, БОГатства, гадания, проводник и охранник умерших Душ. Бог-Покровитель скотоводов и животноводов, а также Родовой Покровитель западных славян - Скоттов (шотландцев), поэтому и говорили они всем из покон веков, что "Велесъ скотий Богъ".

Переселившись на британские острова, древние Роды Славян - Скоттов назвали все обжитые провинции - Землей Скоттов - Scotland (Шотландией), а в честь своего Родового Бога - Покровителя Велеса они назвали земли с лучшими пастбищами его именем - Wales (Уэльс, т.е. Велес).

Так как Велес является Богом-Покровителем и Управителем Небесного Чертога Волка во Сварожьем Круге, который расположен рядом с Небесным Рубежом, разделяющим Миры Света и Тьмы, Вышние Боги доверили Велесу быть верховным Хранителем Небесных Врат Междумирья. Эти Небесные Врата находятся на Золотом Пути Духовного Развития, который ведет в Небесный Асгард, а также в Небесный Вырий и в Светлые Чертоги Волхаллы.

С Велесом связано созвездие Рыб.

Арт-02-005

Пояс "Славянский"

Материал: хлопок, шерсть. Цвет узора красный, зеленый. Длина: 200 см, ширина: 4 см. На поясе узоры: Алатырь и Засеянное поле.

Смысл вибраций, которые излучает пояс: Вся земля - планета наша - пространство для познания данное, стремись, человек, иди за знаниями, Всевышний покровительствует тебе.

Арт-02-006

Арт-02-006

Мужской пояс-оберег "Мирные Небеса"

Длина: 200 см, ширина: 3,5-4 см. Материал: лён, хлопок. Узор взят из Мурманского краеведческого музея: символы плодородия (Солнце над засеянным полем и узор Хлеба) и защиты (символ Живы и руны), посылаемые Предками. Возможно изготовить пояс этот из того материала и цвета, который желается именно вам. При заказе этого узора пишите свои пожелания.

Символизм узора: «Я сильный, Я крепкий, Я волевой, Я твердый, Я смелый, Я мужественный, Я хочу, Я могу, Я люблю, Я первый, Я есть, Я всегда».

Арт-02-007 "Гармония"

Материал: хлопок, ширина: 3 см.

Вариант 1. Красный с белым.

Символизм узора : Любовь мужчины - лучший рецепт молодости и красоты женщины… А любовь женщины - лучший рецепт силы и успешности мужчины... Гармония женского и мужского.

А Высшая Небесная Истина становится доступной и понятной только тем из людей, кто стремится к вершинам созидания, продвигаясь по Златому Пути Духовного и Душевного совершенства...

Милая! Твои волосы пахнут дождём...

- А как пахнет дождь?

- Дождь пахнет радостью, нежностью, полётом, состоянием без мыслей...

Вот такие состояния транслирует этот узор. Соответственно, подойдёт как женщинам, так и мужчинам.

Вариант 2. Зелёный с белым.

Способствует уравновешиванию Солнца и Луны в энергетике человека. Состав: лён, хлопок. Ширина: 2 см.

Арт-02-008

"Оберег Младенца"

Пояс для младенцев. Обережный. Подойдет детишкам как только что родившимся, так и любому возрасту до 7 лет. Этот цвет для девочки, для мальчика узор тот же подойдет, только цвета нужно взять другие.

Состав: лён, шерсть. Ширина: 3,5 см. Длина: 120 см.

Узор раньше наносился на свивальники, бранницы на рождение. В состав узора входят символы: Гора Меру, Рождение, Бараньи рожки, Мироздание.

Узор взят из книжки "Узорочье".

Дополнительный каталог поясов и очелий, а также более детально рассмотреть фотографии изделий, можно в альбомах в нашей группе ВКонтакте:

Пояс в традиционной культуре белорусов являлся значимым и исключительно многофункциональным предметом. Он был необходимым компонентом одежды, выполнял разнообразные символические и обрядовые функции, а также использовался в быту в различных целях.

В традиционном белорусском костюме, который в целом отличался сдержанностью и лаконичностью декора, поясу придавалось очень большое значение. И.А. Сербов в этнографическом очерке “Вичинские поляне” (1928 г.), посвященном материальной культуре жителей южной части Лунинецкого р-на Брестской обл., отмечал: “Пояс, как видим, составляет необходимую принадлежность какого бы там ни было костюма.

Внимательный мужчина без пояса не переступит порога своей хаты и не появится на улице, а женщины носят на поясе свой андарак, юбку и фартук. Рукодельницы вытыкают или плетут пояса из цветных нитей или выводят на них разные узоры - полоски, клетки, звездочки и др. Лучшие тканые пояса отличаются красотой и необычайной плотностью” 1.

В традиционном костюме пояс выполнял сразу несколько функций: практическую, символическую, магическую, апотропейную (защитную), этическую, знаковую, эстетическую.

Рис. 2 Жители д. Збураж

Практическое значение пояса очевидно - он поддерживал и фиксировал на талии одежду. Мужчины подпоясывали сорочку, которую носили навыпуск. Женщины повязывали поясом поневу, андарак (в некоторых местах Полесья, Понемонья и Центральной Беларуси пояс пришивался к андараку). Верхняя одежда у белорусов нередко не имела застежек и полы в запахнутом виде удерживались только при помощи пояса, который повязывался в несколько обхватов. На поясах носили различные необходимые в быту принадлежности: женщины - ключи, гребень, мужчины - нож, трубку для курения, кисет с табаком, кочадыг (инструмент для плетения лаптей), небольшую кожаную сумочку - калиту, шабету, - в которой хранили деньги, кремень, огниво, трут и другие необходимые мелочи. За пояс затыкали серп, топор, рукавицы и др., когда отправлялись на работу.

Рис.3 Жительница д. Збураж

Не менее важной в народном костюме была символическая роль пояса, а также тесно связанные с ней магическая и апотропейная. Завязанный вокруг тела человека пояс представлял собой круг, а замкнутый круг, согласно народным поверьям, преграждал путь нечистой силе, защищал от дурного глаза и болезней. Отсюда обязательное требование подпоясываться и широкое употребление пояса в обрядности. Кроме того, ношение пояса являлось этической нормой, особенно для мужчин. Выходить из дома, не подпоясавшись, считалось неприличным: «появление без шапки и босиком не удивит сторонних так, как появление без опояски» 2.

Рис. 4 Девушка в традиционном костюме

Пояс исполнял также роль своеобразного знака, который выделял человека в социальном окружении. Пояса различались в зависимости от пола, возраста, места жительства и т.д. Как и весь комплекс одежды в целом, пояс и способ его ношения давали информацию о том, из какой местности происходит человек. В разных районах Беларуси пояс завязывали по-разному - спереди, сзади, сбоку (слева или справа) либо таким образом, чтобы концы спускались вдоль ног с двух сторон. Способ повязывания нередко указывал на семейное положение - после свадьбы он мог изменяться. Так, например, в деревне Войштовичи Воложинского р-на Минской обл. парни до женитьбы и девушки до замужества завязывали пояс слева, а после венчания - справа 3.

Рис. 5 Мужчина в традиционном костюме

В деревне Рогозно Жабинковского р-на Брестской обл. девушки и холостые парни завязывали пояс слева, замужние женщины - справа, а женатые мужчины - посередине 4. Дети и молодежь традиционно носили более узкие и скромные по декору пояса, чем взрослые. Так, в деревне Красный Бор Березинского р-на Минской обл. широкие узорные пояса повязывали только пожилые мужчины, а парни и подростки носили узкие простые пояски 5. В некоторых местах широкие яркие пояса носили женатые мужчины, а молодые парни - узкие пояса бледных цветов 6. Разница между мужскими и женскими поясами заключалась в том, что женские обычно были более узкими.

Рис. 6 Девушки в традиционных костюмах

В вышеупомянутой деревне Рогозно мужчины и женщины по разному завязывали узел на поясе, который назывался здесь “мазоль”. “Бабский мазоль” завязывался таким образом, что короткие концы пояса торчали в разные стороны, “мужчынски мазоль” был плоским 4. В целом особенности употребления поясов были обусловлены местными традициями и могли значительно отличаться даже в соседних районах.

Рис. 7 Андарак с пришитым поясом

Помимо всего прочего, пояс был украшением, придавал костюмному комплексу завершенность, целостность. Часто он являлся единственным декоративным элементом - особенно в мужской одежде, которая была сдержанной по колориту (преобладали белый, серый, коричневый цвета) и не так богато орнаментировалась, как женская. Пояс в таком случае становился акцентом, ярким цветовым пятном в костюме. И.А. Сербов, характеризуя одежду белорусов-полешуков, отмечал: «Пояс у полешуков служит лучшим украшением, поэтому он чрезвычайно разнообразен в своих узорах и оканчивается пышными кутасами или бахромой» 7.

Рис. 8 Пояса - ткачество на дощечках

Пояса, употреблявшиеся в народном костюме на территории Беларуси, в основном были самодельными - ткаными или плетеными. Они отличалиcь большим разнообразием: для каждого региона, а иногда и небольшого ареала были характерны свои неповторимые способы декора. В качестве материала использовались шерсть и лен. Наиболее характерный цвет нитей - красный, но в узорных поясах широко употреблялись также зеленый, синий, белый, желтый, фиолетовый, черный цвета. Однотонные и полосатые пояса были распространены в южной части Беларуси; изделия с ромбо-геометрическим орнаментом бытовали практически на всей территории. Концы поясов обычно украшались бахромой или разнообразными по форме кистями (“кицицами”).

Рис. 9 Пояса - ткачество на дощечках

С начала XX века пояс как необходимая часть костюма постепенно начинает выходить из употребления. В женском костюме это произошло раньше, так как юбки фиксировались на талии при помощи завязок и практическая необходимость в поясе отпала. Мужчины (особенно пожилые) сохраняли обычай подпоясываться дольше. Но под влиянием городской моды к середине XX века сорочку стали носить заправленной в брюки, а пояс заменили покупным ремнем. Тем не менее, роль пояса как символического подарка и обрядовой вещи еще долго сохранялась.

Рис. 10 Пояс - плетение на стене

Пояс, который имел вид полосы, ленты, символизировал дорогу, в первую очередь - жизненный путь. Кроме того, как дорога соединяет разные места, так и пояс отображал символическую связь между различными явлениями, предметами и людьми. Поясом можно было связать вещи - не только в прямом, но и в переносном смысле. Символика же завязанного пояса совпадала с символикой круга - он охранял, защищал от неблагоприятного воздействия. Соответственно пояс приобретал и значение границы, которая разделяет свое и чужое, доброе и злое, чистое и нечистое. А развязанный пояс обозначал разрыв границы или переход через нее.

Рис. 11 Пояс - плетение на стене

Многообразная символика пояса обусловила ту важную роль, которую он играл во всех обрядах жизненного цикла белорусов.

В родильных ритуалах использование пояса было направлено на облегчение процесса родов. Роженица распоясывалась 8; в случае тяжелых родов на полу расстилался красный пояс, через который она должна была преступить 9. Это символическое преодоление границы между мирами должно было помочь младенцу появиться на свет. Новрожденного впервые подпоясывали после крещения, что обозначало его отделение от потустороннего мира и вхождение в мир людей. Первый поясок в подарок ребенку приносила бабка-повитуха, которая принимала роды 10, 11.

Рис. 12 Пояс - диагональное плетение

Пояс являлся важным атрибутом свадебного обряда. Свадьба - создание семьи, объединение двух людей, а также рода жениха и рода невесты, поэтому пояс как магическая связующая вещь широко использовался на разных этапах обряда. Кроме того, в этом случае он символизировал также жизненную силу и плодородие. Невеста дарила пояса жениху и свату на запоинах 12, что обозначало согласие на брак; пояс клали на ручник, на котором стояли молодые во время венчания 12, 13; мать жениха встречала новобрачных с пирогом и поясом 12. Особая роль пояса подчеркивалась и в свадебных песнях “Свенчали Ганнульку, свенчали, / Шелковым поясом связали; / А ни ножом его разрезать, / Руками не можно разорвать / Так им уже век вековать” 14.

Рис. 13 Пояс - браное ткачество на ниту

Иногда значение пояса в свадебном обряде дополнительно подчеркивалось особой орнаментикой: например, в Ганцевичском районе Брестской области узор, который специально вытыкали на свадебных поясах, назвывался “неразрыўны хрэшчык” (неразрывный крестик) 15.

Во время сватовства и свадьбы пояса являлись одними из обязательных подарков - как со стороны невесты жениху и его родным, так и со стороны жениха - невесте и ее семье. Невеста помимо этого одаривала поясами сватов, дружек, музыкантов и других участников обряда. Приведем здесь фрагмент описания свадьбы в Гродненском уезде Гродненской губ.: “…при входе же в хату невесты, перед нею заметают пол, за что она бросает пояс; затем кто-нибудь зажжет лучину и на нее молодая бросает другой пояс, третий пояс она бросает тому, кто принес яичницу; четвертый - тому, кто приготовил постель” 12.

Рис. 14 Пояс - браное ткачество на ниту

Естественно, что белоруски стремились заготовить для свадьбы как можно большее количество поясов - “молодая раздает около ста поясков, поэтому девушки с 9-12 лет начинают ткать их” 16. И сейчас в белорусских деревнях можно встретить старых женщин, которые, оставшись незамужними, хранят целые клубки поясов, приготовленных к свадьбе.

После венчания новобрачная оставляла пояса в тех местах, от которых ждала достатка: чтобы было много хлеба, пояс вешался в амбаре, скота - в хлеве, имущества - на сундуках. В деревне Новосёлки Барановичского района Брестской области сундук обвязывался поясом со специальным узором “у ключ” (в ключ) 17. Молодая также оставляла пояс на печи, которая была центром жилища, на срубе колодца; повязывала поясом веник, которым впервые мела хату в доме мужа. В этом случае пояс становился символической жертвой духам нового места жительства. Следует отметить, что в Беларуси существовал также обычай жертвовать пояса церкви или костелу 2.

Рис. 16 Пояса - сотканные к свадьбе

Пояс присутствовал и в похоронном обряде: в этом случае его роль заключалась в установлении символической связи между миром людей и загробным миром. Пояс обязательно повязывали умершему; его клали поперек гроба 8, привязывали вместо поводьев коню, который вез гроб на кладбище 12, 18.

Рис. 17 Ложки, связанные поясом

Использование пояса в роли магической вещи присутствовало и в ряде других обычаев и обрядов: связывание попарно каких-либо однородных предметов в канун нового года, чтобы все домашние животные “парились” 19, бросание пояса под ноги скоту при первом выгоне в поле, чтобы он держался вместе и не разбегался 20. В Гомельском уезде Могилевской губернии в конце XIX в. на юрьев день существовал обычай “юриться” - девушки шли в лес или в поле, под березой готовили яичницу, в это время девушки выбирали себе подружку на целый год и менялись с ней поясами и платками, после чего говорили “Мы с ней поюрились” 21.

Рис. 18 Пояса - ручки к сумочкам

Пояс использовался также в гаданиях, любовной магии. Процесс подпоясывания часто упоминается в заговорах от болезней и испуга, например “мать родила, зарей подпоясала, всех его врагов потоптала…” 22.

Кроме того, в традиционном быту белорусов пояс находил самое разнообразное применение.

Длинные тканые и плетеные пояса использовались в качестве “сповивачей” для младенцев. Эта традиция сохранялась долго - так, в Березинском районе Минской области спеленатых детей повязывали поясом еще в 1960-е гг. 23.

Рис. 20 Стаселович М.Н. обучает мастерству

Простые одноцветные (черные, белые, изредка красные) узкие пояски, вытканные на дощечках, использовались в качестве обор для лаптей. В деревне Першаи Воложинского района Минской обл. в начале XX в. ткали “коснички” - короткие узкие пояски, которые женщины повязывали вокруг головы, а девушки вплетали в косы, завязывая на концах бантом 3.

Узкие пояса употреблялись вместо веревочной подвязи там, где это было необходимо: ими обвязывали кувшины, привязывали к корзинам, подвешивали на них колыбели для младенцев. Даже в начале XXI в. старые женщины в Ганцевичском районе Брестской обл. привязывали тканые узорные пояски к полотняным “торбочкам” (сумочкам), с которыми ходили за хлебом 24. В Гродненской области из узорных поясов изготавливали ковры.

Рис.21 Ткачество пояса на ниту

Пояса находили применение и в народных играх. Например, в Горецком районе Могилевской области существовала игра под названием “Выбивалы”: парень брал пояс, подходил к девушке, которая ему нравилась, и ударял ее поясом, после чего они вместе шли гулять 25. В Березинском районе Минской области во время игры парень давал конец пояса девушке, а она обматывала его вокруг себя 26. Кроме того, пояс использовали в качестве веревочки, через которую прыгали.

В настоящее время узорчатые пояса, выполненные в традиционных техниках плетения и ткачества, широко используются в сценическом и церемониальном костюме. Их изготовлением продолжают заниматься народные мастера, предприятия художественных промыслов, любители традиционной культуры. Пояс является одним из самых популярных современных белорусских сувениров.

Рис. 22 Ткачество пояса на ниту

Рис. 23 Современные тканые белорусские пояса

Иллюстрации

На снимке в начале статьи - Мария Николаевна Стаселович, 1927 г.р., из деревни Саковщина Воложинского района Минской области обучает мастерству ткачества традиционных поясов. 2007 г. Фото автора - П.А. Богдан.

Традиционные белорусские пояса. Из собрания Музея древнебелорусской культуры (МДК) ГНУ Институт искусствоведения, этнографии и фольклора им. К.Крапивы НАН Беларуси. Фото автора. Жители деревни Збураж Малоритского района Брестской области в традиционных костюмах. 1998 г. Фото М.Н. Винниковой.

Жительница деревни Збураж Малоритского района Брестской обл. в традиционном костюме. 1998 г. Фото М.Н. Винниковой.

Девушка в традиционном костюме Калинковичского района Гомельской области Из собрания МДК. Фото М.Н. Винниковой.

Мужчина в традиционном костюме Березинского района Минской области. Фото автора.

Девушки в традиционных костюмах Шкловского района Могилёвской области. Из собрания МДК. Фото М.Н. Винниковой.

Андарак с пришитым к нему поясом. Начало XX в. деревня Якшицы Березинского района Минской области. Из собрания МДК. Фото автора.

Пояса. Ткачество на дощечках. Березинский район Минской области. 1930-е гг. Фото автора.

Пояса. Ткачество на дощечках. Березинский район Минской области. Середина XX в. Фото автора.

Пояс. Плетение на стене (техника «спрэнг»). 1930-е гг. Столинский район Брестской области. Из собрания МДК. Фото Н.П. Мельникова.

Пояс. Плетение на стене (техника «спрэнг»). Конец XIX - начало XX в. Западное Полесье. Из собрания МДК. Фото Н.П. Мельникова.

Пояс. Диагональное плетение. Начало XX в. Лунинецкий район Брестской области. Из собрания МДК. Фото Н.П. Мельникова.

Пояс. Браное ткачество на ниту. Начало XX в. Гродненский район Гродненской области. Из собрания МДК.. Фото автора.

Пояс. Браное ткачество на ниту. Начало 20 в. Климовичский район Могилёвской области. Фото автора.

Пояс. Браное ткачество на ниту. 1930-е гг. Светлогорский район Гомельской области. Из собрания МДК. Фото Н.П. Мельникова.

Пояса, сотканные к свадьбе. Воложинский район Минской области. 2004 г. Фото из архива Студенческого этнографического общества (г. Минск).

Ложки, связанные поясом. Экспозиция Музея этнографии (г. Могилёв). 2007 г. Фото автора.

Пояса, привязанные в качестве ручек к полотняным сумочкам («торбочкам»), деревня Люсино Ганцевичского района Брестской области, 2004 г. Фото автора.

Жители деревни Леликово Кобринского района Брестской обл. в сценических костюмах на фольклорном фестивале Голоса Полесья. 2007 г. Фото М.Н. Винниковой.

Ткачество пояса на ниту. Праздник ткачества Матчыны кросны в г. Старые Дороги Минской области, 2008 г. Фото автора.

Ткачество пояса на ниту. 2007 г. Фото автора.

Современные тканые белорусские пояса. 2009 г. Фото автора.

Журнальный вариант доклада на XV Международной научно-практической конференции «Мода и дизайн: исторический опыт - новые технологии» (27-30 июня 2012 года, С.-Петербург).

ПРИМЕЧАНИЯ

Использованные источники

1 Сербаў І.А. Вічынскія паляне: матэрыяльная культура: этнаграфічны нарыс Беларускага Палесся. - Мінск: Белар. фонд культуры, 2005. - С. 47

2 Никифоровский Н.Я. Очерки простонародного житья-бытья в Витебской Белоруссии и описание предметов обиходности. - Витебск: Губернская тип., 1895. - С. 107, 108

3 Полевые материалы М.Н. Винниковой. Воложинский р-н Минской обл. 1993 г.

4 Богдан П.А. Пояс в традиционном костюме белорусского Полесья // Мода и дизайн: исторический опыт - новые технологии: материалы 10-й Междунар. науч. конф., Санкт-Петербург, 26-28 июня 2007 г. / С.-Петерб. гос. ун-т технологии и дизайна, Рос. этнографический музей; под. ред. Н.М. Калашниковой. - Санкт-Петербург, 2007. - С. 141.

6 Крачковский Ю.Ф. Быт западнорусского селянина. - М.: Издание импер. о-ва истории и древностей российских при Московском ун-те, 1874. - C. 189.

7 Сербов И.А. Признаки общинного быта на Полесье: полешуки // Сб. отделения рус. языка и словесности Импер. Акад. Наук / Импер. Акад. Наук. - Петроград, 1915. - Т. XCIV, № 1. - С.5.

8 Романов Е.Р. Быт белоруса // Белорусский сборник. - Вильна, 1912. - Вып. VIII. - С. 323, 531

9 Чубинский П.П. Материалы и исследования: т. 4: обряды: родины, крестины, свадьба, похороны // Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-Русский край, снаряженной Импер. рус. геогр. о-вом: Юго-Западный отдел / Импер. Рус. Геогр. О-во. - СПб., 1877. - С. 4.

10 Беларускае народнае адзенне / Л.А. Малчанава [і інш.]; пад рэд. В.К. Бандарчыка. - Мінск: Навука і тэхніка, 1975. - С. 53.

11 Пешына Т. Маё Спярыжжа // Мастацтва. - 1997. - № 6. - С. 72.

12 Шейн П.В. Материалы для изучения быта и языка русского населения Северо-Западного края: т. І, ч. ІІ: бытовая и семейная жизнь белоруса в обрядах и песнях // Сб. отделения рус. языка и словесности Импер. акад. наук / Импер. акад. наук. - СПб., 1890. - Т. LI, № 3. - С. 233, 261, 363-364, 383, 515, 521.

13 Бобровский П. Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами Генерального штаба: Гродненская губерния. - СПб.: Тип. Департамента Генерального штаба, 1863. - Ч. І. - С. 830.

14 Опыт описания Могилевской губернии в историческом, физико-географическом, этнографическом, промышленном, сельскохозяйственном, лесном, учебном, медицинском и статистическом отношениях: в 3 кн. / под. ред. А.С. Дембовецкого. - Могилев: Тип. Губернского правления, 1882-1884. - Кн. 1. - С. 567.

15 Зафиксировала Муха М.И., директор Ганцевичского Дома ремесел.

16 Tyszkiewicz E.H. Opisanie Powiatu Borysowskiego pod względem statystycznym, geognostycznym, historycznym, gospodarczym, przemysłowo-handlowym i lekarskim: z dodaniem wiadomości: o obyczajach, spiewach, przysłowiach i ubiorach ludu, gusłach, zabobonach i t.d. - Wilno: Druk. Ant. Marcinowskiego, 1847. - S. 362.

17 Полевые материалы М.Н. Винниковой. Барановичский р-н Брестской обл. 1992 г.

18 Шейн П.В. Белорусские народные песни с относящимися к ним обрядами, обычаями и суевериями, с приложением объяснительного словаря и грамматических примечаний. - СПб.: Импер. рус. геогр. о-во, 1874. - С. 373.

19 Никифоровский Н.Я. Простонародные приметы и поверья, суеверные обряды и обычаи, легендарные сказания о лицах и местах. - Витебск: Губернская типо-литография., 1897. - С. 230.

20 Материалы по этнографии Гродненской губернии: вып. 1 / под. ред. Е. Романова. - Вильна: Издание Управления Виленского учебного округа, 1911. - С. 77.

21 Соколова В.К. Весенне-летние календарные обряды русских, украинцев и белорусов: ХІХ - начало ХХ в. - М.: Наука, 1979. - С. 177.

22 Замовы / НАН Беларусі, Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору; уклад. Г.А. Барташэвіч; рэдкал.: А.С. Фядосік (гал. рэд.) [і інш.]. - Мінск: Беларус. навука, 2000. - С. 284.

23 Богдан П.А. Бярэзінскія паясы // Бярэзінскі строй: метад. дапаможнік сельскім клубным работнікам / Метад. кабінет Бярэзін. раён. Дома культуры, Аддзел традыцыйнай культуры. - Беразіно, 2008. - С. 11.

25 Чандакова З.У. Рэгіянальныя і лакальныя асаблівасці традыцыйнага касцюма Магілёўшчыны: Горацкі раён // Традыцыйны нацыянальны касцюм Магілёўшчыны: гісторыя і сучаснасць: матэрыялы абл. навук.-практ. канф., Магілёў, 27-28 лістапада 2008 г. / Упраўленне культуры Магілёўскага аблвыканкама, УК “Магілёўскі абл. метад. цэнтр народнай творчасці і культасветработы”; рэдкал.: А.Ф. Хмялькоў [і інш.]. - Магілёў, 2008. - С. 150.

26 Зафиксировал Синило А.Н., учитель средней школы д. Богушевичи Березинского р-на Минской обл.

Новости Партнеров